Criticism series by Sayawaka;Far away from the“Genba”

連載「現場から遠く離れて」

第三章 旧オタク的リアリズムと「状況」 【5】ネット時代の技術を前に我々が現実を認識する手段は変わり続け、現実は仮想世界との差異を狭めていく。日々拡散し続ける状況に対して、人々は特権的な受容体験を希求する――「現場」。だが、それはそもそも何なのか。「現場」は、同じ場所、同じ体験、同じ経験を持つということについて、我々に本質的な問いを突きつける。昨今のポップカルチャーが求めてきたリアリティの変遷を、時代とジャンルを横断しながら検証する、さやわか氏の批評シリーズ連載。

しかし、なおかつこの作品は最後に勧善懲悪のアニメの常として、犯人を逮捕してしまう。後藤はそのことについて荒川に次のように語る。

「まともでない役人には二種類の人間しかいないんだ。悪党か正義の味方だ。荒川さん、あんたの話、面白かったよ。欺瞞に満ちた平和と真実としての戦争。だがあんたの言う通り、この街の平和が偽物だとするなら、奴が作り出した戦争もまた偽物にすぎない。この街はね、リアルな戦争には狭すぎる」

この台詞が意味するのは、アニメがついに戦争を描けないということに他ならない。平和が偽物であるように、ここに描かれた戦争も偽物だ。しかも、その偽物の戦争を裁く者すら偽物である。つまりこの作品は極限までリアリズムに接近しようとしながら、最後に「まともでない」「正義の味方」すなわちリアリズムからはみ出した存在であるパトレイバー隊が事件を解決するのだ。これは作品にとって全く勝利宣言ではない。虚構であることを受け入れながら現実を描くという取り組みは矛盾に直面せざるを得ない。現実の欺瞞を指摘しようとするリアリズムは結局、徹底的に排除したかつての「巫女」のようなアニメ的な荒唐無稽さによってねじ伏せられる。そのことを、自嘲的に語ったものがこの台詞なのである。

だからその後の押井守はますますリアリズムの表現を強めて、「まともでない」「正義の味方」の隙入る余地を奪おうとし続けることになる。『パトレイバー』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』以降に彼の作品で最も衆目に触れたのは『イノセンス』(2004年)であろう。この作品は『攻殻』の直接の続編となっていて、前作で草薙素子を失った後、同僚のバトーが巻き込まれた事件について扱ったものだ。そこでは冒頭から徹底的にリアリズムを重視したフルCGによるデジタルアニメが用いられ、サイバーパンクSFの世界を、「まるでそこにあるかのように」表現しきろうとする。かつ、それを徹底した上で、やはり作品の中盤では「あまりにリアルな仮想現実によって何が現実なのかわからなくなってしまう」シーンが差し挟まれるのだ。同作は大友克洋が監督した『スチームボーイ』(2004年)などと共に日本アニメの巨匠による作品として大々的に売り出されたが、その内実は同じ時期に脚光を浴びていた「萌え」のような記号的な表現の多用を排除しようとする欲望で成り立ったものだった。先に挙げた『ジャパニメーションはなぜ敗れるか』も、政府主導による漫画やアニメ産業の奨励がどのような作品に対して行なわれるのか一貫した方向性を持っていないことを指摘しているが、たしかにゼロ年代前半に訪れた「オタク」「アキバ」「萌え」ブームのまっただ中にあって、押井守の作品は全くその流行に抗するような姿勢で作られつつ、それらの代表格であるかのように扱われていたのである。

そして、やがてはネットなどの仮想現実に対するスタンスにおいても、押井守のリアリズムとは違った表現が数多く登場するようになる。もっともわかりやすいのは『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』(2002年)である。これは原作とも押井守監督のアニメとも違うストーリーを持った『攻殻機動隊』のテレビアニメ版であり、監督は押井守の弟子筋に当たる神山健治である。しかしその内容は押井守の描いた『攻殻』とは少しずつ異なり、例えば押井守があまり重視しなかったネットを「空間」として見せる描写が多く採り入れられるようになるのだ。そして押井版との最大の違いは、原作においてユーモラスな言動によってマスコットキャラクター的な役割も果たすことになる人工知能を持った戦車「フチコマ」の扱いである。押井版のアニメではフチコマは全く描かれなかったが、『STAND ALONE COMPLEX』には「タチコマ」と名を変えつつも同様のものとして登場しているのだ。しかも最終話では、兵器であるタチコマが心を持って主人公たちを救い、死に至るシーンまでが描かれるのである。つまり大塚英志が求めた、記号とリアリズムのせめぎ合いの中でキャラクターの死を描くという表現がここにははっきりと浮かび上がってきているのだ。押井守が自らのアニメ版でフチコマを登場させなかった理由は、もはや明らかである。彼は主人公たちが搭乗する兵器として人工知能を搭載した戦車が登場するだけならばまだ許容できたかもしれないが、それらが「キャラ」として会話したり、まして死を迎えるなどリアリズムの見地からして許し難かったに違いない。

そもそも押井守は『機動警察パトレイバー 2 the Movie』の時点で、既にパトレイバーの設定がリアリスティックと言いながらもロボットアニメ的な意匠に満ちていることに不満を漏らし、メカデザインの出渕裕と争って長きにわたる遺恨を残している。この時点で『パトレイバー』の制作スタッフは空中分解に近い状態になったため、劇場版第3作に押井守は関与せず、その劇場版で併映された『ミニパト』(2002年)という短編ギャグアニメの脚本を担当する。そしてそれは『パトレイバー』のキャラ、メカ、装備、組織などがいかにリアリズムを欠いた、現実にはあり得ないものであるかを延々と語るというものだった。映像的にも、質の高いリアリズム表現が行なえるフルCGによるデジタルアニメを採用しつつ、その内容は割り箸の先にキャラのイラストを貼り付けた人形劇を「いかにも本物らしく」作っている。つまり高い技術力によって現実と見まがうような虚構を作るのではなく、完全な「作り物」を作るという皮肉に満ちた作品だったのだ。

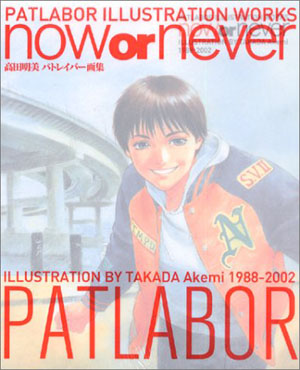

こうして、従来のロボットアニメとは違うアプローチとしてリアリズムを追い求めた『パトレイバー』は一つのピリオドを迎える。キャラクターデザインを担当した高田明美が同作を描き続けた14年間のイラストをまとめた画集『now or never』(富士見書房、2002年)の表紙を見よう(※34)。そこに描かれている主人公・泉野明を、最初にリリースされた88年のアニメシリーズ第一巻の装画(※35)と比較すれば、この作品が何を試してきたのかがわかるはずだ。彼女はシリーズの中で徐々にリアリズムによる影響を受け、最終的には一介の警察官として、また単なるパトレイバーの搭乗者としてのみ事件に関与せざるをえなくなる。つまり、彼女は実質的に主人公として物語の中心に据えられることはなくなるのだ。こうして「スーパーロボット」の荒唐無稽な想像力を廃し、リアリズムを模索した80年代までのロボットアニメの潮流の最後尾に位置する作品として、『パトレイバー』もやはり隘路を迎える。同作が直面した問題は、アニメとしては『新世紀エヴァンゲリオン』によって乗り越えられるが、「現場」を巡る問題としては『踊る大捜査線』に受け継がれた。次章ではそれについて語ろう。

文=さやわか

※34 『高田明美パトレイバー画集 now or never』(富士見書房、2002年)

※35 『機動警察パトレイバーCOLLECT1』LD(ワーナー・パイオニア、1993年)

「Hang Reviewers High」

http://someru.blog74.fc2.com/

http://someru.blog74.fc2.com/

Twitter/someru

http://twitter.com/#!/someru

http://twitter.com/#!/someru

11.06.19更新 |

WEBスナイパー

>

現場から遠く離れて

|

|