注目の大型官能小説連載 毎週木曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅

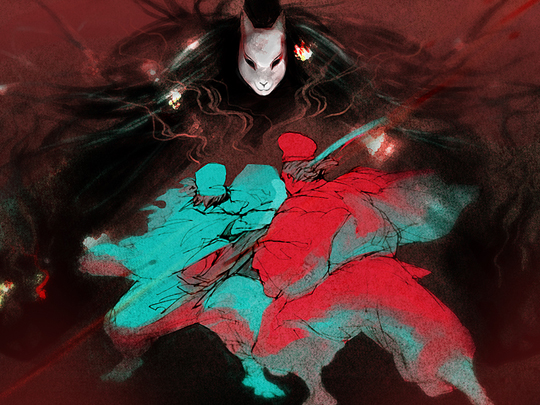

New Style Heian Erotical Mandara [Kouchu no hitoya]

艶めかしき人外の化生に魅せられた侍が堕ちていく魔的なエクスタシーの奈落――。今昔物語の一編を題材にとり、深き闇の中で紡がれる妖と美の競演を描くニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅。期待の新人作家・上諏訪カヤハと絵師・大往生ジダラクのカップリングで贈る会心のアブノーマル・ノベル!!名もないとは言っても、本人たちの多くは自分たちのことをそうとは思っていなかった。その村の住民たちは、後の世に承平・天慶の乱、つまり平将門の乱と呼ばれた関東平原の激戦で、「新皇」こと将門公の軍に与し、半農半士……というよりはほとんど農民の身の上ながらも、公の最期にまで付き従い手足となって戦ったことを誇りとする、その末裔たちだった。

村人たちは親が子に、子がその子に、祖先の戦いぶりを語って聞かせていた。必然的に、村には「今は田畑を耕すだけの身なれど、時節が巡り来たるならば」といった気概で満ちていた。そんな村で、吉丸と三郎は生まれた。年は三郎のほうがひとつ上だった。

子供たちも物心がつくころになると、皆てんでに木の枝を手にして打ち合いの喧嘩をした。親も止めるどころか、けしかけた。

同年代の子供たちの中で、吉丸と三郎は飛びぬけて強かった。大勢で喧嘩をすると、大抵、最後まで立っているのはこの二人だった。

二人の実力は互角だったが、性格は真反対だった。三郎は好戦的で負けん気は強いが、仲間を思う気持ちもまた旺盛な親分肌。対して吉丸のほうは大人しく、万事に控え目で、戦いにそれほどの執着を持たない。戦ごっこに参加するのも、ほとんどの場合、周りに流されてのことだった。しかし、率先して相手に立ち向かおうとはしないものの仲間思いであることは三郎と同様で、仲間がやられたか、仲間に頼み込まれたかのどちらかの時には前に打って出た。「押しには弱い癖に喧嘩には強い奴」、それが当時の子供たちの吉丸の評価だった。

三郎は今ひとつ気弱だが実力はある吉丸を歯がゆく思い、吉丸のほうは一本気な三郎のことを眩しくも羨ましくも思っていた。そんな二人が幼年時代から少年時代を経て、仲間たちに一騎打ちを切望される餓鬼大将同士から、いつしか無二の親友に変貌を遂げたのは、不思議なことではない。

三郎が吉丸に「その話」を持ち掛けたのは、彼らがそれぞれ十七と十六の時だった。京へ戻る受領に従う随身が、途中の山道での山賊の襲撃に備えて、一行を守って往く武辺の者を募っていると三郎がどこかから聞きつけてきた。報酬は当時の二人にしてみれば目も眩むほど。しかし二人はそれが目当てというよりも、京への憧憬と、実戦への好奇心に突き動かされて志願した。

受領の屋敷に行ってみると、まだ少年の体つきをしている二人を嘲笑する者もいたが、家の者が冗談半分で集まってきた大の大人たちと戦わせてみると、彼らはあっという間にほとんどを叩き伏せてしまった。

こうして二人は、村を飛び出して京へと上がった。

山賊たちとやり合いながらも無事に京に着くと二人は自由の身となったが、京のきらびやかさを知ってしまうと、 退屈な村に帰ろうとは思えなくなった。

「さて、どうするか」

二人は額をつき合わせて思案した。手にした報酬も、金の使い方をよく知らず、 一月も経たないうちに使い果たしていた。しかし、そんなふうに悩んだのもほんの数日のことだった。

きらびやかとは言っても、京は政の乱れで町の治安がすっかり乱れており、流れ者の少年たちですらも雇われ兵としての仕事をすぐに見つけることができたのである。二人はそれぞれ別の主に仕えることになったが、頻繁に顔は合わせるようにしていた。

そうしているうちに数年が過ぎた。その間には二人とも仕える主も幾度となく変わり、その主について長の旅路についたり、戦や小競り合いに駆り出されたり、何かと多忙で気の抜けない日々が続いた。

ある日、三郎が、商人である主について筑紫に下ることになった。「数カ月もせぬうちに帰ってくる」と言うので、吉丸もわざわざ別れを惜しむようなことはしなかったが、しかし吉丸はそれきり三郎と二度と会えなかった。三郎の乗った船が暴風雨に遭い、転覆したというのだ。

確か、今から六年前のことだった。その話を聞いたときには、周囲の目も忘れて声をあげて泣いた。

「まさか、生きていたなんて……」

怒涛のように襲ってきた記憶を正面から受け止めた衝撃で、吉丸の体から力が徐々に、自覚もなく抜けていった。目が潤み、ついには太刀の構えすらも解きそうになったその時、

「何をしている!?」

聞き覚えのある、男にしては甲高い声が背後から浴びせかけられた。吉丸は思い出が潮と轟いて寄せる世界から、今ここ、血飛沫が床といわず壁といわずほうぼう赤く染め上げ、炎と黒煙が片っ端からそれを呑み込んでいく現実へと引き戻された。

太刀を握りなおして声のしたほうを向くと、黒狐と首魁狐がこちらを睨みつけていた。首魁狐は血に塗れた細太刀を提げているだけだったが、黒狐はすでに鏃(やじり)を三郎に向けて弓を構えている。

吉丸は「待ってくれ」 と慌てて止めようとした。黒狐はふん、と鼻を鳴らすと、

「昔馴染みか? こんなところで会うなど、運が悪かったな」

と、容赦なく弓弦を鳴らした。

吉丸は矢を太刀で弾こうと足を踏み出したが、もう遅かった。目の前を、三郎に向かって一直線に矢が飛んでいく。

しかし、三郎とて一端(いっぱし)の武辺の者であった。彼はすばやく矛を鼻先で払って、吉丸がやろうとしていたこと……飛んできた矢を払い落とすことを、造作もなくやってのけた。

それだけではない。彼は次の瞬間には、吉丸とその後に続く盗賊たちの隙間を旋風(つむじかぜ)の如く縫って、黒狐と首魁狐に迫った。そして、黒狐に次の矢を番える間も、首魁狐に細太刀を構えさせる間も与えず、稲妻のような矛を突き出した。

三郎の矛は首魁狐にまっすぐに向かっていた。虚を突かれた形になった首魁狐の胸元は、無防備に晒されたままだった。が、三郎の矛先はそこに鮮血の花を咲かせることはできなかった。鉄と鉄がぶつかり合う音が響き、息を呑んだ首魁狐の顔の前で、火花が弾けてぱっと散った。彼がおそるおそる顔を上げると、吉丸が目の前で太刀を構えていた。

「下がれ。ここから離れろ」

吉丸は首魁狐と黒狐を制しながら、三郎との間合いを計った。

三郎は、息を腹からゆっくりと吐きながら一歩退いた。まなじりには多少の困惑の色が浮かんでいるが、動作は落ち着いている。

「よかった、生きていて……」

行動と言葉が裏腹なことが自分でもおかしいとは思いながらも、吉丸はいつでも二匹の狐を守るための太刀を三郎に向けて突き出せるよう、背筋の力を意識していた。

とにかく二人を早く逃がして、少しの間でもいいから三郎と話したい。まずは刃を向けたことを詫びたいし、なぜ自分が強盗に加担しているのかも聞いてもらいたい。もちろん、三郎に何が起こったのかも知りたい。

だが、吉丸には解せぬことに、狐二人はその場を離れなかった。いや、正確には動かないのは首魁狐一人だけで、黒狐のほうは早く立ち去ろうと首魁狐の手を引くのだが、首魁狐は頑として去ろうとはせず、吉丸と三郎の対峙を凝視している。

「離れろと言っている!」

吉丸は声を荒げた。それでも首魁狐は微動だにしない。

三郎は改めてじりじりと近寄ってきた。近寄りながら、話し始めた。

「大変だったよ。話せば長くなるが壱岐にまで流れ着いて、そこでしばらく暮らしていた。京に戻ってきたのはつい最近だ。今は見ての通り、この屋敷で使われている」

この男の癖で、笑うとき口の右端をより高く上げるのが、吉丸には懐かしい。

「三郎、見逃してくれ」

祈るように必死に、吉丸は訴えた。

「そりゃあ、お前は見逃すさ。だが、そこのふざけた狐どもは殺すぞ」

三郎は吉丸に隙を見い出そうとしていた。だが吉丸も、そう簡単にはつけこませない。

「頼む」

「ずいぶん好き勝手にやられたからな。侍の身の上としては、頭領の首でもぶら提げていかなければ、主に顔向けができん。まぁ主はすでに死んでいるかもしれんが、どちらにしても、次の雇い主を見つけるのにそいつらの首は必要だ」

三郎は、「わかるだろう?」と付け加えた。吉丸には、三郎が正しいことを言っているというのがよく理解できる。腕力で生き抜かなければいけない自分たちにとって、弱い、使えないと見なされるのは、食いつなぐ方法を失うことと同義だった。

「まさかお前が盗賊に堕ちるとは思わなかったが、どうせまた、泣きつかれたから仕方なくといったところか? しょうがねぇ、今度は俺が一緒にもう少しまともな主を探してやるよ」

吉丸は、三郎が昔から吹かせるこんな兄貴風が嫌いではなく、むしろずっと頼もしく感じていた。気を抜いたら、わっと声をあげて駆け寄ってしまいそうで怖い。だが吉丸は脂汗を流しながらも、首魁狐と三郎の双方から、極限まで研ぎ澄ませた意識を切り離さないようにした。三郎が話している内容は本心からのものだろうが、一方で、それを聞かせることでこちらの集中力を削ごうともしている。吉丸にはそのことが、まるで空気を介して伝わってくるもののようによくわかった。

聞きたいが、聞きたくない。

「何をしている!? やれ! 殺せ!!」

首魁狐の奇妙な行動に焦った黒狐は、その怒りを吉丸に向けた。

「いつものように、一刀のもとに斬らんか!! この役立たずが!!」

三郎の強さの片鱗を目のあたりにした黒狐に、もはや自分で戦おうという気は起こらないらしい。彼は日頃の優雅さも忘れたかのように喚いて、吉丸を罵った。

「うるせぇ!」

吉丸は黒狐を怒鳴りつけた。今、この時、黒狐の面の下を見ることができたなら、その口は驚愕のあまりあんぐりと開き、目は血走りながら真ん丸く見開かれていたことだろう。たかが一兵に過ぎない吉丸が自分を怒鳴るなど、党の指揮を担う黒狐からしてみればありえないことだった。事実、吉丸は今まで当たり前のように黒狐に黙従していて、慎ましげに意見を述べることはあっても、逆らおうとしたことなど一度もなかった。

「何だと………!」

黒狐は自分が今立たされている状況も忘れて、怒りにわなわなと肩を震わせたその時、吉丸の後ろから首魁狐がすっと一歩、前に……三郎のほうに滑り出た。まるで、すすんで自らの胸を三郎の矛先に捧げようとするかのように。

「阿夜!」

吉丸は思わず叫んだ。

三郎は躊躇することなく、一撃必殺を狙う矛を突き出した。

しかし、それよりも一瞬早く。

吉丸の太刀が、三郎の頸を貫いていた。

(続く)

上諏訪カヤハ フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

大往生ジダラク 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

大往生ジダラク公式サイト=「大往生のジダラク生活」

10.10.14更新 |

WEBスナイパー

>

口中の獄

| |

| |