注目の大型官能小説連載 毎週木曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅

New Style Heian Erotical Mandara [Kouchu no hitoya]

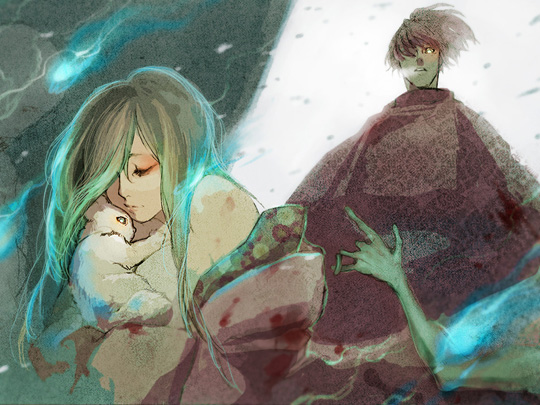

艶めかしき人外の化生に魅せられた侍が堕ちていく魔的なエクスタシーの奈落――。今昔物語の一編を題材にとり、深き闇の中で紡がれる妖と美の競演を描くニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅。期待の新人作家・上諏訪カヤハと絵師・大往生ジダラクのカップリングで贈る会心のアブノーマル・ノベル!!曲がり角に差し掛かるたびに次の行く先を示す首魁狐の指には迷いがなく、やがて二人は大きな蔵が並ぶひっそりとした通りに行き着いた。ひっそりと、というのはただこの時だけのことで、昼であれば車借(くるまかし・運送業のようなもの)の威勢のいい声が飛び交う賑やかな通りだ。しかし今は吹雪が吹き荒れる中にあって、土壁の影が頭上から黒々と押し迫る凄然とした場所になっている。

首魁狐は手をすばやく懐に滑り込ませると、一本の鍵を取り出した。そして返す手でひとつの蔵を指した。

「行けというのか」

首魁狐は頷いた。吉丸は鍵を受け取ると、首魁狐の手を取ったまま蔵に近づいた。扉には鎖のついた錠が掛かっていたが、鍵を差し込むと、がちゃりという鈍い音がして錠がはずれた。観音開きの戸を押し開くと、真っ暗な中にさっとほのかな雪明りが差し込んだ。底冷えのした淀んだ空気が表の夜気と混ざり合うのが感じられた。

やっと少し落ち着けると安堵のため息を漏らした吉丸は、一歩入って吐き気を覚えた。

――なんだ、この匂いは……。

中は、何かが腐った匂いで充満していた。

おそらくは、死体の匂いだ。

なぜこんなところに死体があるのか。死体だとしたら、ここはどういう場所なのか。引き返したくもなったが、しかしすぐに、この際そんな「贅沢」は言っていられないと思い直した。雪を防げ、身を隠せるだけでよいとするべきだろう。訝しむのはとりあえず後回しだ。気味悪く思いながらも手足で探りながら進むと、入って数歩もしないところに筵(むしろ)のようなものが敷かれているのがわかった。

そこに首魁狐を横たわらせると、吉丸は今度は単身で蔵から外に出た。あたりに燃やせるようなものがないか探すためだ。いくら建物に入ったからとて、暗く寒いままでは体を休めることも傷の手当てをすることもできない。

疲れた身をなお吹雪に晒しながら、蔵と蔵の間を覗いて回る。だが、あちこち探し回っても使えそうなものは見つからなかった。こうなったら蔵の中を手探りするしかあるまい。覚悟を決めて来たほうに向き直った吉丸は、そこにあった光景に目を見開いた。閉めたはずの蔵の扉がわずかに開いており、その隙間から仄(ほの)かな光がひとすじ伸びて、雪の乱舞を映し出していた。

「阿夜!」

吉丸は走った。光は、不思議な色をしていた。少なくとも炎の色ではない。少し紫がかった、火ではありえない青白い色だった。しかし吉丸はその色を奇妙だと思わなかった。そんなことよりも追っ手がついにここまで至り、中の首魁狐を奪い返そうとしているのだと、焦りで頭が一杯になった。

「阿夜! 無事か!」

扉を開けて中に駆け込む。しかしそこには、追っ手たちがうち伏せる首魁狐に無慈悲な刃を突きつけているというような、吉丸が怖れていた絵はなかった。

吉丸の目の前にあったのは、炎のように燃え上がる玉が五つ、六つ、ふわふわと青白い光を撒き散らしながら、宙を浮きつ沈みつしている様だった。炎のような玉の下には、どんな燈台も見えない。何の支えもないままに、玉は宙をぼぅっと漂っているのであった。あたりには最初に予想した通り、いくつもの人の死骸が無造作に転がっていた。無残に死膨れた骸(むくろ)たちは朧に照らされ、壁になだらかな丘陵のような影を揺らがせている。

そして首魁狐はといえば、「彼女」はもう首魁狐ではなくなっていた。首魁狐はついに面を外して髪を解き、懐かしい阿夜の目鼻だちを淡い靄のような光明に浮かび上がらせていた。彼女を死の淵に誘(いざな)っていたはずの深い傷は、腹のものも肩のものもすっかりふさがっていて、何事も起こっていなかったかのようにすら見えた。

阿夜は死体のひとつを膝の近くに引き寄せて、腕や指をぽき、ぽきと折りちぎってはしきりに口に運んでいた。腐りかけの死体はまるで砂糖菓子か何かのように、手弱女(たおやめ)の力の前にいとも簡単に折れる。

「…… 何をしているのだ、お前は」

震える吉丸の声に、阿夜は顔を上げた。ほっそりした首が伸びて、静脈がわずかに盛り上がった。少し痩せたようだ。肉が落ちて面やつれした頬には、鬼気にも近しい妖艶さがあった。

死体から濁った目玉が粘つく糸を引いて落ち、影の中へ転がっていった。

「子(やや)に……」

阿夜は背後にいとおしげなまなざしを流した。吉丸もつられて見てみれば、闇からぬぅっと茶色い心太(ところてん)が押し出されてきたかのように、栗毛色の毛並みの老いた狐が現われた。狐は白い鞠のような塊を大事そうに口にくわえている。

「乳をやらねばなりませんので……」

阿夜は死体を退けると、栗毛の狐から塊を大事そうに受け取って抱き上げた。

白い塊を吉丸は注視した。それには頭があった。手足も生えていた。太い尻尾もあった。動いていた。生き物のようだ。さらに目を凝らせば、白いと思っていたのは毛だった。背中にも腕にも脚にも、体のいたるところに真っ白な毛が生えていた。

阿夜の腕の中で塊はぶるっと体全体を震わせたかと思うと、火がついたように泣き始めた。獣の声だった。泣きながら、自分は機嫌が悪いのだと主張するかのように手足をばたつかせる。その姿は白い毛で覆われているにも拘わらず、丸くふくふくとして、人の子の形にそっくりだった。

「待たせて、ごめんね」

阿夜は小さな耳元へ語りかけた。子の耳は狐のように尖っており、阿夜の息を受けて、ぴく、ぴくと動いた。吉丸は、犬や猫の耳に息をかけるとあんなふうに動くのを幼い頃に見た覚えがあった。

「今、お乳をあげるから」

水干の襟元をはだけると、晒した麻布に押さえつけられて窮屈そうな胸が出てきた。阿夜は子をあやしながら、もどかしそうな手つきで布を解いた。顕(あら)わになった胸は、他の部分は痩せているにも関わらず、そこだけ豊かに張っていた。

かつては吉丸のものだった乳首を子の口に軽く含ませると、子は喉を鳴らしながら一心に飲み始めた。阿夜はその頭を優しく、儚いものをいつくしむようにゆっくりと撫でる。

「今日はずいぶん早く泣き止んで……父(とと)様に会えたのが嬉しいのね」

「何だと」

今、何と言った。吉丸は耳を疑った。

「……それは、俺の子か」

「えぇ」

阿夜は頷き、しかしすぐに人差し指を口の前にあて、「しっ」という仕草をした。「そんなに大きな声を出したら、また泣きだしてしまうわ。後でゆっくり、寝顔をご覧になって」

吉丸は聞いていなかった。まさか、という思いが氷のような冷たさとなって体じゅうを駆け巡り、肌を粟立たせた。

「死肉を食らうへんげなどに、俺は子を生ませたというのか!?」

納得できなかった。納得したくなかった、と言ったほうがいいだろう。死肉を食った母の乳を飲んでいるあの獣のような赤子が、自分の子だとは。

「あなただって、お召しになったではありませんか」

阿夜は何を今さら、とでも言いたげだった。

「俺が!?」

「はい」

「死肉を……か……?」

吉丸は愕然とした。阿夜は自分をたばかろうとしているのではないかとも疑った。

「馬鹿な! いつ、俺が!」

「笞の傷を癒したときです。覚えておりませんか」

吉丸の意識は過去に飛んだ。笞の傷を癒したとき……と聞いて、水泡が水底から立ちのぼるように次々と、かつての記憶がぼやけた輪郭で蘇ってきた。磔台、笞、水干姿や全裸の阿夜、切り裂かれた背中の痛み、笞打ちの後の交わり。それから、慣れようとしてもついぞ慣れることのできなかった「あの」味。

「そう、あの竈の土」

一緒になって記憶を追っていたかのように、阿夜が首を縦に振った。

「あれには人肉と人血が混じっておりました。おわかりにならなかったのですね」

子を産む前の阿夜であれば、してやったりと微笑んでいたかもしれない。しかし今の阿夜の顔には、母になった女に特有の、鈍感なまでの強さ以外何も現われていなかった。含むものが何も感じられず、平坦で、無感動だった。

ぷは、とかすかな息を吐いて、子が乳から口を離した。もういらない、とでもいうように、乳房を両手で押しのける。大きな乳房が子供の小さな手でわずかにひしゃげた。

人肉、人血と言われれば、さもありなんと思えもした。確かに妙に生臭いとは感じたのだ。だがよもや、人の血肉だったとは。吉丸はその場に膝をついた。今更ながらに味が口の中に広がったような気がして嘔吐(えず)いたが、胃を捻られるような感覚とは裏腹に、喉からは粘つく胃液しか出てこなかった。

子が、母が気を向けているものに興味を持ったのか、首をわずかに傾けて吉丸を振り返った。吉丸はその顔に初めて焦点を合わせた。目元は自分に似ているような気もする。しかし口は尖った耳の近くまで裂けていて、中からは彼岸花の花弁のように細くて真っ赤な舌がちらちらと見え隠れしていた。

「死肉を食うのがへんげとおっしゃるのなら、貴方ももう、へんげでございます」

阿夜が言い終わらないうちに、吉丸は走り出していた。どこへ行く? それはわからない。ただ、この場から逃げ出したかった。この場から離れなければいけないと思った。扉を開けると、荒れに荒れていた吹雪が蔵の中に入り込んで、頬を殴りつけた。水干の袖を掲げて顔を守りながら蔵を出て、薄目を開けてみれば、地鳴りのような唸りを空高くまで響き渡らせながら猛風が大雪を巻き上げ、空を狂ったように掻き回していた。まるで天と地が取っ組み合いの喧嘩をしているようで、見ているとどちらが上でどちらが下かもよくわからなくなってくる。

足元から、「こん」と、澄んだ声が耳を打った。声のしたほうを見下ろすとそこには数十匹の狐が、中のものが出てくるのを待っていたかのように並んでじっと佇んでいた。先頭にいたのは真っ黒な毛並みの小柄な狐で、それ以下、大きいものから小さなものから、老いたもの、若いもの、黒いもの、白いもの、茶色いもの、金色のもの、赤いもの、様々な狐がそれぞれ被毛を酷烈な風に躍らせながら、まじろぎもせずにいた。

ぎらぎらと光る数え切れない目が吉丸を仰いでいた。先頭の黒い狐が一歩前に出て、もう一度「こん」と鳴いた。その声を聞き、獣の目と人の目を交わし合い、吉丸は、「あぁ、この狐は……」と気がついた。そして瞼の裏に飄々とした黒狐面の男の像を結んだときには、狐の群れは吉丸に一斉に飛びかかっていた。

吉丸が仰向けにどうと倒れて上がった雪煙は、あっという間に吹雪とひとつになった。

(続く)

上諏訪カヤハ フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

大往生ジダラク 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

大往生ジダラク公式サイト=「大往生のジダラク生活」

10.11.18更新 |

WEBスナイパー

>

口中の獄

| |

| |