注目の大型官能小説連載 毎週木曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅

New Style Heian Erotical Mandara [Kouchu no hitoya]

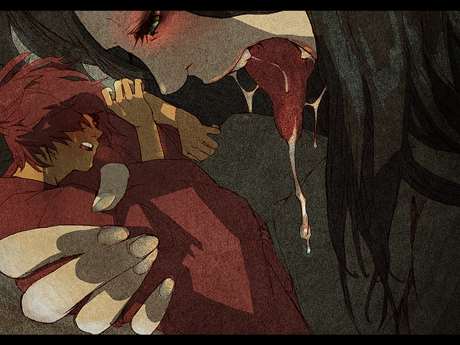

艶めかしき人外の化生に魅せられた侍が堕ちていく魔的なエクスタシーの奈落――。今昔物語の一編を題材にとり、深き闇の中で紡がれる妖と美の競演を描くニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅。期待の新人作家・上諏訪カヤハと絵師・大往生ジダラクのカップリングで贈る会心のアブノーマル・ノベル!!このまま女の歯で、指だけと言わず体じゅうを噛み砕かれたらどんなに幸せだろうかと男は夢想した。そうして最後には、夕方見た、液状になるまで噛みに噛まれた李子のようになって心身ともに混濁した状態で女の臓腑に流れ込み、消えていってしまいたいという願いすら、ちらと心をよぎった。

女は両手で男の指の根元をぎゅっと握り締めた。痛みと妄想に朦朧としながらも何をするのかと見守っていると、女は口を大きく開けて男の指を喉のさらに奥深くに突っ込んだ。

男はぎょっとしながらも、なされるがままにしていた。生あたたかいというよりは熱くさえ感じる粘膜の壁を抜けて、指はついに蓋垂(こうがいすい)に触れた。

女は指の感触を喉の最奥で味わうようにそのままじっとしていたが、やがて大きなため息とともに男の手を喉の奥から引き出した。しかし全ては出さず、指の先端部分は相変わらず口の中に入っていた。女は乱れた髪の隙間から、炭の中でしぶとく赤く燃える火のような目を覗かせて、また男の指を噛んだ。今度は先ほどとは「趣向」を変えて、弱く、だがしつこく何度も、そして時々舌で舐め上げたりもした。

男はもう片方の手で、まだ硬いままの男性器を握って、扱(しご)き始めた。

男が女の名を阿夜と知り、女に吉丸と名乗ったのは、翌朝鶏の声で目を覚まし、二人で朝餉の粥を食べているときだった。

屋敷に戻らなければと思っていると、人の気配もない家だというのに、銀の皿に入れられた朝餉が女房によってきちんと二人分運ばれてきた。不思議には思ったが、何だかんだで一晩何事もなく過ぎたのだ、身の危険にはなるまいと、昨夕から何も腹に入れていなかった吉丸は粥を平らげた。

箸を動かしながら、吉丸は阿夜の素性について尋ねてみた。大きくはないながらもそこそこの調度を整えた家といい、女房のいる暮らしぶりといい、下々のものとは思えない。が、吉丸がどう尋ねても阿夜は困ったように笑うばかりで、結局何も答えなかった。

食事をしながら吉丸は昨夕からのことを思い出して、何度も阿夜の口元を覗き込もうとした。誰がまわりにいるわけでもなし、吉丸は阿夜がまたひそかな悪戯を見せてくれるものだと期待していたが、しかし阿夜は昨日とはまるで別人になったように、普通の女がするように口元を隠しながら粛々と食べていた。膳に並んで向かう二人は端から見ればまるでもう夫婦にでもなったかのようだったが、当の吉丸は阿夜に突き放されたような気分になった。

女房が膳を片付けると、今度は下男らしい男が入ってきて、かいがいしく掃除を始めた。指示もなしにきびきびと動く様は、仕事にすっかり慣れているもののそれである。吉丸は「もはや、れっきとした夫がいるのでは……」と訝しんだが、それとなく訊いてもやはり阿夜は何も言わなかった。

そのくせ、吉丸が主の屋敷に戻ると言い出すと、阿夜は涙まで流して止めた。袖に縋りついて、まだ居てほしい、いや、ずっとここに居て下さいと懇願する。

「一夜限りの契りと、軽(かろ)んじておられるのですね」

「そういうわけではない。いずれ近いうちに、また訪(おとな)おう。約束する」

大きな黒目を童女のように潤ませ、色づいたばかりの初夏の桃のような頬にはらはらと涙をこぼす阿夜を見ていると、姿かたちは同じといえども、昨夕あやしげな笑みを浮かべて李子を食べていた女や、共寝の床で獣のような目をして吉丸の指を噛んだ女と同じ女だとは、にわかには信じがたいような気もした。

阿夜はしばらく吉丸の袖をつかんだまま放さずにいたが、やがて女房を呼ぶと、何かを耳打ちした。しばらくして女房が持ってきたものは、昨夕阿夜が食べていたのと同じ李子だった。赤ん坊の握りこぶしほどの大きさのものがいくつか、白々した朝の光に引き締まった薄皮をきらめかせながら、籠の中に転がっている。

「一、二、三、四……全部で七つ」

阿夜は念を押すように李子と吉丸の顔を交互に見て、一つずつ指差して数え上げた。

「これが全部なくなる前に、またおいで下さいますね」

まだ涙の乾ききらない睫(まつげ)で心細げにこちらを仰いでくる阿夜を見ると、昨夜とはまた少し違った情感が吉丸の胸に湧き上がってくる。

「約束しよう」

吉丸は阿夜の肩を殊更に力強く抱き寄せて言った。

往来に出ると、太陽は思ったよりも高くに昇っていた。日差しからすると辰の二刻(午前七時半)頃だろうか。屋敷ではもう、侍や女房、下男、下女たちが各々の仕事にとりかかっているだろう。こんな時間にのうのうと帰るのは気が引けるが、だからといって帰らないわけにもいかない。

物売りたちが行き交う姿が目立ち始めた大路を抜けて、主の屋敷に戻ると、釜の湯気も煙ももうすっかり消えていた。

「おぉ、色男の朝帰りだ」

「ずいぶん寝坊をされたのだこと。それともよほど離れがたいお方だったのかしら」

幸い主には昨夜の不在は伝わっておらず、下々の輩に好奇の目と失笑とで迎えられただけで済んだ。何人かには「どこに言っていた」としつこく尋ねられたが、吉丸は昨夜のことはたとえ特に仲のよい連中にも話す気にはなれなかった。

その日は一日、何事もなく過ぎた。夜になって、吉丸は阿夜から渡された李子をひとつ食べた。皮ごと齧ってみると、まだ完全に熟しきってはおらず、ほのかな酸味が口に広がった。

吉丸は汁気のたっぷりとした果肉にかぶりつきながら、阿夜のことを思い出した。

こうしていると、昨日、阿夜の赤い口の中でまるで自分を誘うように唾液と交じり合っていたものが、今齧っている李子と同じものだとは思えないし、指にまだ残っている傷を見ても、確かに噛まれたのだという現実感を感じられない。あの時の李子や歯や、それから阿夜自身といったものは、じかに触れてそれを感じることができたのが今となっては不思議なぐらい、本来ならどこか遠いところにある、そう簡単に近づいたり手にしたりすることができない存在だったように思える。

そのうちに吉丸の胸に、これから先もこんなことを考え続けていたらやがて自分はおかしくなってしまうのではないかという不安が、どす黒い雨雲のように湧き上がってきた。自分が欲し、悦びを感じる対象について、もし本気で思いを巡らせ始めたら、答えを求める心は加速していくばかりで決して止まることはないのではないか。そして、行き着く先は混沌以外の何ものでもないところなのではないか。

李子を食べ終えると、自分の不安を託すようにして種を庭に無造作に投げ捨てた。種は吉丸の手を離れるとすぐに、しっとりとした初夏の闇に吸い込まれて見えなくなった。

約束を破りたくはないが、もう阿夜のところに行くのは止めよう。口中を覗き込んだことや噛まれたことに並々ならぬ悦びを覚えてしまったことは否定できない。だからこそ、これ以上自分から進んで深みにはまっていくのは危険だ。阿夜とのそれは、あまりにも着地点の見当がつかない。吉丸は頭から一向に離れない彼女の面影に向かって、すまない、と心の中で呟いた。

日に日に暑くなる季節のことだったから、一日に一つずつ食べていた李子は次第に果肉がとろけるように柔らかくなり、甘みが増してきた。熟した果実を味わっていると脳裏に何度となく阿夜の顔がよぎったが、しかし、それに靡(なび)いて再び阿夜の許を訪れようとはやはり思わなかった。

数日後、とうとう李子はすべてなくなった。阿夜を思い起こさせるよすがとなるものがなくなったことで、彼女にまつわる混迷は、彼女ごと少しずつ忘却の淵に消えていくことだろう。何だか少し寂しいような気もしたが、それは多分失った直後だから感じるというだけに過ぎないのだと、吉丸は自分に言い聞かせた。

吉丸はこうしてまた以前と同じような日々の中に埋没していった。以前と同じようなとは、屋敷や主や主の家族の警護の役を勤め、非番の時には詰所で同僚たちと飯を食ったり酒を飲んだりしながら、他愛もないことについて笑ったり怒ったりし、少し若く愛嬌のある女房がいれば視線をそちらに泳がせる、そんな日々である。

そういった日々が二十日ほど続いたある日のことだった。いつも屋敷に干し魚を切ったものを売りに来る女が、その日は娘を連れてきていた。十を少し越えたかどうかという年の頃の痩せた少女である。娘は母が干し魚を売って帰ってくるのを門の脇に座って待ちながら、小さな桃を小口で少しずつ大事そうに食べていた。どこかで拾ったか、誰かに貰ったかして手に入れたものだろうか。甘い桃を始めとする水菓子(果物)全般は、決して安くはないこともあって、子供にとっては滅多には口にできないご馳走だった。

吉丸はちょうどその時、屋敷の外に使いに出るところだった。連れを三人ばかり連れて門から表に出ようとすると、少女と目が合った。目鼻立ちが母親とよく似ていたから、ひと目で干魚売りの女の娘だとわかった。美人とはいいがたいが、目尻の垂れた憎めない顔つきをしている。

「侍さま」

少女は吉丸に無邪気に話しかけてきた。吉丸の姿格好でこの屋敷に仕える侍と判断したのだろう。警戒している様子はまったくなかった。

(続く)

上諏訪カヤハ フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

大往生ジダラク 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

大往生ジダラク公式サイト=「大往生のジダラク生活」

10.07.22更新 |

WEBスナイパー

>

口中の獄

| |

| |