注目の大型官能小説連載 毎週木曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅

New Style Heian Erotical Mandara [Kouchu no hitoya]

艶めかしき人外の化生に魅せられた侍が堕ちていく魔的なエクスタシーの奈落――。今昔物語の一編を題材にとり、深き闇の中で紡がれる妖と美の競演を描くニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅。期待の新人作家・上諏訪カヤハと絵師・大往生ジダラクのカップリングで贈る会心のアブノーマル・ノベル!!春めいた陽気のうららかな大路を、吉丸はひとり歩いていた。行き交う人々の喧騒がいつもより浮ついているように感じられるのは、自分がそういう心持ちだからだろうか。大路にはありがちな喧嘩の声さえ、今日は何だか人が生を謳歌して発するすがすがしい掛け声のように聞こえる。すれ違った販ぎ女の背で、傾きかけた日差しを体いっぱいに浴びながらよだれを垂らしながら眠っている赤子を見て、思わず口元が綻(ほころ)んだ。自分も子を持ってからは、他人の子にもよく目が行くようになった。

今が満開の桜の花びらが、やわらかな風が吹くたびに額の前に舞い込んでくる。吉丸は飛んできた桜の花びらを空中に手を伸ばして掴んだ。子に土産に持って帰ってやったら喜ぶだろうか。だがすぐに、こういうものを喜ぶのは風流を好む舅のほうだろうと思い直した。舅は昼過ぎに訪れることになっていた。きっと今日の酒盃に入れて楽しむことだろう。吉丸は舅を歓待するための酒を買に出かけ、家に戻るところだった。

しかし、だとしたら花びら一枚では足りない。せめて枝の一本でも手折ってこようと、吉丸は道を曲がった。背負っている小さな酒瓶が重かったが、苦というほどのものでもない。

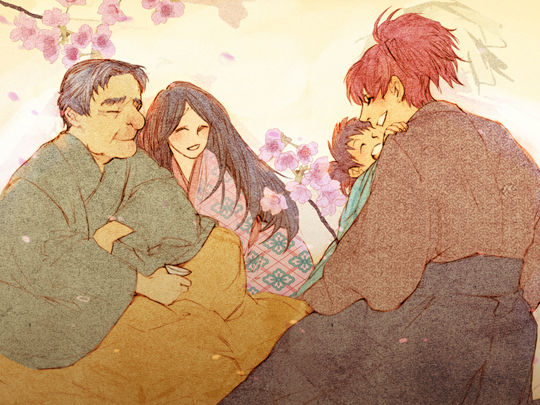

桜の枝を片手に我が家に差し掛かると、蔀の隙間から、小柄な老人が背を丸めて胡坐をかいているのが見えた。老人は奥の御簾(みす)から出たり隠れたりしている子供をあやそうと、小さな風車を手に呼びかけているが、子供はなかなか出てこない。出てきてもすぐに御簾の向こうにいる母の膝に戻っていってしまう。

「じぃじが怖いか。じぃじは怖くないぞ」

老人は猫撫で声を出しているが、子供には通用しないようだ。

「久しぶりにいらっしゃったんだもの。覚えていないだけですわ」

その母は老人を気遣って言ったが、ついに子供は母の膝にじっとかじりついて動かなくなってしまった。

「そうだ、怖くないぞ。じぃじが怖いのは、俺に対してだけだ」

吉丸は笑いながら家の戸を開けた。老人が振り返った。子供が、今まで怯えていたのが嘘のように勢いよく御簾の中から飛び出してきて、藁草履を脱ぐ吉丸にまとわりついた。

「おぅ、 戻ったか」

「遅くなりました、舅どの。この時期は酒を求めるのもひと苦労です。いい陽気に浮かれて飲みたがっている輩が大勢おりますゆえ」

吉丸は酒瓶を背から下ろして舅に答えると、足に絡みつく子を抱き上げた。それにしても、まだ小さいのに化けるのがうまくなったものだと感心する。つい先月までは、どうしても狐の尻尾を隠すことができない滑稽な姿で部屋じゅうを駆け回っていた。子の成長が早いのは人間もへんげも変わらないのだろう。「ちゃんと母(かか)様の言うことを聞いていい子にしてたか、三郎丸」と名を呼ぶと、子は目をきらきらさせながら頷いた。

老人は浅黒い顔を、子供を抱えて部屋に入ってきた吉丸に向けた。丸くてつぶらだが小さな目に、エラの張った顎。鼻と口は人よりもだいぶ大きい。全体で見ると年季の入った臼のように見える。しかしそれでいて、身振りにはどことない艶やかさと人を食うような洒脱さがあった。顔だけ見れば、どうしたらこの父から阿夜のような娘が生まれるのだろうといつも不思議に思うが、もちろんそれを声に出して尋ねたことはない。

彼の腰蓑の中には黒狐の面が隠されていることを、吉丸は知っている。

「おかえりなさいませ」

阿夜が御簾の中から声を掛けた。普段は離れて暮らす父がわざわざ来ると聞いて彼女も多少は緊張していたのだろうか、いつもの眠そうな様子があまり感じられない。子ができてからは昼も起きていることが多くなったが、それでもまだ昼間は眠いことに変わりはないようだ。

「肴は」

「すぐ用意させますわ」

吉丸が尋ねると、阿夜は懐から木の葉を二枚取り出した。ふっと息をかけるとそれぞれが若い下女の姿になって、吉丸が持ってきた酒瓶を二人がかりで抱え、厨(くりや)へ運んでいった。さらに続けてもう一枚、木の葉に息を吹きかけると、今度は妙齢の女房になった。女房は半蔀を閉じて御簾を巻き上げると、だんだんと透き通って、やがて煙のようにひっそりと消えていった。

間もなくして先ほどの下女たちが銀の器に肴を盛った膳を運んできた。吉丸は瓶子(へいじ)の酒をまず舅である黒狐の杯に注ぎ、自分の分は手酌で注いだ。

「それでお父様、今日は何か?」

膳の上の肴を箸で小さくほぐして膝の子に食べさせながら、吉丸が訊きにくく思っていたことを阿夜が尋ねた。

「次の獲物になる家について、ですか?」

味方を得た気がして吉丸が重ねた。箸は止めなかった。

このところ吉丸は、阿夜が用意する「食べ物」の味にやっと慣れてきた。鉄のような風味と柔らかいとはいえない歯ごたえは、それが人の肉だと思えば吐き出しそうになったが、しいて忘れたふりをして口に運び、鼻をつまんで飲み込めば何とか食べることができた。そして、そのうちに、あまり気にならなくなった。感覚が麻痺してきたのだろう。

慣れるにつれて、体が変わってきた。月の出ない夜には、くすんだ灰褐色の毛で体じゅうがうっすらと覆われることがある。毛は日を増すごとに濃くなっていくようだ。驚いていた吉丸に、「すぐにご自分の意志で、姿を変えられえるようになりますから」と、阿夜は言った。

吉丸はちらりと部屋の隅にある唐櫃(かろうず)に視線を流した。中には阿夜の若狐の面と、自分が舅から与えられた瑠璃のように真っ青な狐の面が収められている。その面はもう二度ほど使っていた。

「その話は、まだ先でいい」

黒狐は酒盃の上で、吉丸から受け取った桜の枝を振った。はらはらと花びらが落ちて、酒に小さな波紋ができる。

「では何か」

吉丸が身を乗り出す。かすかに緊張を孕んだ口調になった。

「阿呆な婿じゃ。孫の顔を見るのに理由がいるか」

老人は呵呵(かか)と一笑した。花びらの浮く酒盃を口に運ぶ顔はすでにうっすらと赤い。頬に赤みが差すと、愛嬌の増す老人だった。悪口すら軽妙に聞こえる。吉丸はほっとして乗り出した肩を元に戻した。

目じりを下げた黒狐に覗き込まれた当のその子は、こら、と母に叱りつけられていた。食事に集中できず、食べ物を口に入れ損なっては母の膝にぽろぽろとこぼしている。遊びたくてしょうがないらしい。

「そんなにこぼしちゃだめでしょう。落ち着いて食べなさい」

怒られた子供は母の膝を抜け出して、父の許(もと)に走り寄った。黒狐はここぞとばかりに「ほら、じぃじのところへおいで」と膝を叩いてみせたが、子は見向きもしない。仏頂面になった黒狐に、阿夜が困ったように笑いかけた。

「父(とと)様はあまり怒らないから、父様のことが大好きなのよ」

何度もまろびかけながら駆けてきた子供は、まだ舌足らずな口調で「ととさま、ととさま」と吉丸を呼びながら、胡坐に小さな手を掛けてにじり上がった。大きな瞳にひたむきに吉丸を映している。吉丸が抱き寄せると、甘えてわき腹に顔を埋めたが、興奮を止められなくなったのか、そこに生えかけの牙を立てた。子供でもへんげはへんげ、生えかけとはいえ牙はなかなかに立派なものだった。

「いてッ!」

その時、吉丸ははっと夢から覚めた。見上げる天井は湿り気を帯びて黒く、ところどころ腐った木の床に仰向けに転がっている己の体は、もう動かすこともできない。俺はまだ生きていたのか、という思いがぼんやり頭をかすめた。あたりには黴臭さと死臭が充満していたが、それよりも血の匂いのほうがずっと濃い。誰の血でもない、自分の血の匂いだ。

そこはかつて阿夜を連れて入った蔵の中だった。窓もなく暗く、今が昼なのか夜なのかもわからない。

父様はあまり怒らないから、父様のことが大好きなのよ。自分のすぐ横に座っている真っ白な毛並みの美しい母狐が、少し離れたところに座っている老いた黒い狐に笑いかけた。その子狐は、ととさま、ととさま、と甘えるように吉丸の脇腹に顔を突っ込んで、母と並んで、吉丸のはらわたを貪り食っていた。白い毛並みは母狐とよく似ている。

無心にはらわたを食う子狐の毛は血で汚れていた。鼻先など、もうすっかりどす黒く染まっている。だが母狐のほうは白毛に血の一滴もつけることなく、品よく少しずつ引きずり出しては綺麗に食べていた。 ほら、またそんなに汚くして。母狐が子狐を叱る。あたりには二匹の狐が人肉を鋭い牙で切り裂き咀嚼する音が、鬱陶しいほどに反響していた。

もはやすっかりうつろになった目でちらりと腹を見てみれば、すでにはらわたは大方食い尽くされて、肉片のこびりついた白い骨が剥き出しになっていた。なぜこの状態で自分は今なお生きているのか、不思議だった。いつからか痛みを感じなくなっていた。感覚が麻痺してきたのだろう。

ふと吉丸は、もしかしたらさっき見ていた夢のほうが現(うつつ)で、こちらのほうが夢なのかもしれないと思った。しかし、それももうよくわからないし、どうでもいいことだった。あの夜に……吹雪の中、阿夜の手を曳いて篝火の滲む京を走り回ったあの夜に、吉丸の中の現と夢を隔てる境界線は決壊していたのだった。吉丸は再び目を閉じた。母狐と子狐の笑い声を耳にしながら、また、だんだん気が遠くなっていく。

俺は、単なる俺としてではなく、阿夜と子と、ひとつになって生き続ける。俺という存在が消化されて、愛する女と、その女に生ませた子の骨の髄にまで染み込むのだ。そうなったら永遠に離れることはない。死にさえ、分かたれることはない。何という濃密な生だろうか。吉丸は静かで確かな幸福を感じていた。

(了)

上諏訪カヤハ フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

大往生ジダラク 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

大往生ジダラク公式サイト=「大往生のジダラク生活」

10.11.25更新 |

WEBスナイパー

>

口中の獄

| |

| |