毎週土曜日更新!

Alice who wishes confinement

私の居場所はどこにあるの――女児誘拐の不穏なニュースを観ながら倒錯した欲望に駆られた女子高生が体験する、エロティックでキケンで悩み多き冒険。理想と現実の狭間で揺れ動く乙女心とアブノーマルな性の交点に生まれる現代のロリータ・ファンタジー。オナニーマエストロ遠藤遊佐の作家デビュー作品!!翌朝、タナベはいつもの通り6時に目を覚ますと、まゆりを監禁してある六畳間に向かった。

元から朝型で早起きなほうなのだが、彼女が家に来てからはさらに30分ほど起床時間が早くなった。会社に行く前にいろいろと世話をしなくてはならないからだ。

逃げないように見張りながらトイレに連れていき、「今日は何か食べてくれるだろうか」と考えつつ、徒歩10分のコンビニまで朝食の買い出しに行く。それから出社までのひとときは、美少女との団欒の時間だ。といっても、タナベが一方的に喋ったり、菓子パンを勧めたりするだけなのだが。

彼自身が寝起きしているのは隣の物置部屋だ。本当はベッドのある監禁部屋で美少女と眠りたかったのだが、何を話しかけても悲しそうな顔をするだけの女と一晩中一緒にいるのはなんとなく気が重かったので、仕方なく家庭内別居をすることにした。

――なあに、最初のうちだけだ。セックスを覚えて一人前の女になれば、あの娘のほうから「おじさま、寂しいから一緒に寝て」と言ってくるに決まってるさ。

そう軽く考えていたのだが、実を言うとあまり自信がなくなってきている。

まゆりの頑なさは予想をはるかに超えていた。タナベが愛読している調教小説や監禁物のAVのように簡単にはいかないだろうと思っていたけれど、まさかここまでとは。いうことをきかないだけならまだしも、食べ物を口にしてくれないのは本当にこたえた。

一日ごとに衰弱の色を増していく様子を見ていると、自分がひどい極悪人のような気がして悲しくなってくる。自分の欲望のためだけに何も知らない無垢な少女を監禁したのだから、もちろん悪い奴には違いないのだが、そもそもタナベは苦しむ女を見て興奮するようなサディストではない。監禁という異常な状況ではあるけれど、できることなら仲良くなって一緒に気持ちよくなりたいと思っているのだ。

――脅かしてでも土下座してでもいい。今日こそは、なんとしても何か食べさせなくては。

鍵を開けて部屋に入ると、まゆりはもう起きてベッドに行儀よく座っていた。ここのところぐったりと横たわっているところしか見ていなかったので、数日ぶりにちゃんとした姿を目にして嬉しくなる。やっぱり可愛い。

「あの、お願いがあるんですけど……」

急に向こうから話しかけられて、少し焦った。

「お手洗いに行かせてください」

「あ、ああ。わかってるよ。いつもと同じ時間だけど、もしかして我慢してたの?」

コクン、とうなずく。

「今日は一人で行かせて欲しいんです。絶対に逃げませんから」

タナベは困惑した。鍵のかかった監禁部屋からまゆりを出す朝のトイレタイムは、小心な彼にとって緊張する一瞬だ。今でもトイレの前までついていって、彼女が用を足す間はドアを半開きにさせている。できれば部屋におまるを置いて用を足させたいと思っているくらいだ。

それを察したのか、まゆりは蚊の鳴くような小さい声で言った。

「あの……大きいほうなので、ドアの前に立っていられると困るんです……本当に逃げませんから。お願いします……」

ハッとしてよく顔を見ると、少し青ざめている。随分我慢していたのか、息遣いも荒くなっているようだ。そうか――。タナベはようやく気づいた。

――彼女が食べ物を口にしなかったのは、これを恐れていたからか。

初対面の男の前で失禁してしまった恥ずかしさで落ちこんでいるだけだと思っていたけれど、そうではないのだ。ショックに打ちひしがれた少女の頭に浮かんだのは「ウンコがしたくなったらどうしよう」ということだったのだろう。

なにしろ相手はオシッコを漏らすところを見て悦ぶような変態男だ。排便するところだって見ようとするに決まっている。純情な女子高生にとって、それ以上の屈辱はない。いつかはそのときが来るとわかってはいるけれど、一日でも数時間でも先に伸ばしておきたかったのだ。

「そうか、ごめんよ。じゃあ今日は一人で行かせよう。僕はリビングで待ってるから、ゆっくり用を足すといい。ついでにシャワーも浴びておいで」

少女の顔に安堵の色が浮かんだ。

「でも、一つだけ交換条件がある。終わったらちゃんと朝食を食べること。もうトイレの前までついていったりしないから、安心してしっかり栄養をつけるんだ。いいね」

一階のリビングまで行って両手の拘束を外すと、彼女は脇目もふらず小走りにトイレのほうに突進していった。

しかし、なんという羞恥心の強い娘なんだろう。

タナベは少し感動していた。今どきの女子高生の中には、はした金のために見知らぬ男に使用済みのパンティを平気で売る子も大勢いる。なのに彼女は、たとえ不可抗力であっても排便を見られたくないという一心で、何日も食事を我慢していたのだ。

タナベが興奮するのは、女がオシッコやウンコをしている姿ではない。それを恥じらう気持ちだ。美しく純情な女が自分の前でだけ羞恥心をかなぐり捨てて、恥ずかしい行為をする姿だ。

少女の羞恥心の強さは、尻軽女のスカトロプレイよりもはるかに彼を満足させた。

小一時間ほどして、排便とシャワーを終えたまゆりが戻ってきた。

愛らしい顔に血の気が戻り、長い髪の毛がふんわりと空気を含んでいる。数日ぶりのシャワーだ。ここぞとばかりに体中を洗ったのだろう。

「ありがとうございました。洗面所にドライヤーがあったので勝手に使っちゃったんですけど……」

体調がよくなったことで警戒心がゆるんだのか、少女は少し微笑んで頭を下げた。漂ってくるシャンプーの香りに胸がときめく。なかなか戻ってこないのでちょっと心配になったのだが、覗きに行ったりしなくてよかった。

さて、これからどうしよう。コンビニに行くには時間が足りないし、用事が済んだ途端もう一度監禁部屋に閉じ込めて、せっかくのいい雰囲気を壊してしまうのももったいない。

いろいろ考えた挙げ句、簡単な朝食を作ってリビングで食べることにした。

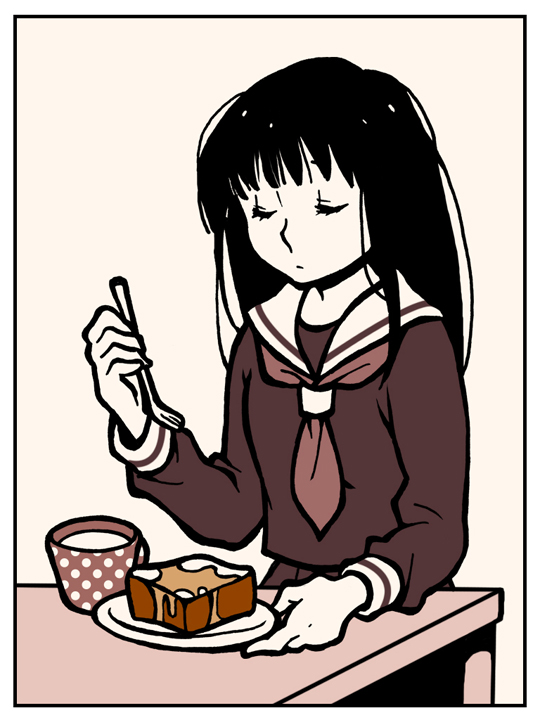

手ぬぐいでまゆりの両手両足を縛り、逃げないように監視しながら手早くミルクを温める。食パンと卵しかなかったので、メニューはフレンチトーストのみだ。疲れているときには甘いものがいいだろうと、上からたっぷり蜂蜜をかけ、ミルクには砂糖を少し入れた。料理はそれほど得意じゃないが、四半世紀も一人暮らしをしていれば、普段の食事くらいは作れるようになる。うん、我ながらいい出来だ。

リビングのテーブルに座り、2人で食卓を囲む。

迷ったけれど、両手両足を拘束している手ぬぐいは外した。全身をすっかり自由にしてしまうのは少し気が引けたが、どういうわけだか彼女からは逃げようという気配が感じられないのだ。諦めのいい性格なのか、それとも体力が落ちていてそんな気力もないんだろうか。まあ、いずれにしても大人しくしていてくれるに越したことはない。

ホットミルクの入ったカップを両手で持ち、フーフーと冷ましながら少しずつ飲む様子を見て、タナベは口元がニヤけるのを押えきれなかった。

「どうだい、久々の食事は。簡単なメニューだけど、温かいだけでも菓子パンよりはマシだろう」

「はい、おいしいです」

しかし、そう言いながらもあまり食は進んでいないように見える。結局厚切りパン3分の1枚ほどのフレンチトーストとミルクを飲んだだけで、ごちそうさまでしたと手を合わせてしまった。

――甘すぎて口に合わなかったんだろうか。あ、もしかしたら朝はご飯と味噌汁派とか?

すっかり夫の機嫌をとる若妻のような気分になっているタナベをよそに、まゆりは黙りこくっている。そしてふとリビングを見回すと「テレビ観てもいいですか」と言った。

そういえば、まゆりを監禁してきてからテレビもインターネットもほとんど観ていない。もしこの誘拐事件がトップニュースになっていたら……という恐怖が、無意識のうちにメディアから足を遠のかせているのだろう。

とはいえ、やはり警察が動いているかどうかは気になる。

タナベは立ち上がり、言われるがままに19インチの旧型ブラウン管テレビをつけた。

2人して黙ったまま朝のワイドショーをしばらく観ていたが、女子高生が誘拐されたというニュースはないようだった。

最新のスイーツやグルメスポットの紹介、ピザやファストフードのCM。興味があるのかないのかわからない無表情のまま、まゆりはじっとテレビの画面に見入っている。

それでも家にいた時と同じ番組を観ることで気持ちが落ち着いたのか、時折クスリと笑ったり、CMソングに合わせて小さくリズムをとったり、さっきまでに比べれば格段に和らいだ雰囲気だ。天の岩戸がほんの少し空いたのを実感し、タナベは心の底からホッとした。

しかし、楽しい時間はいつまでも続かない。こうしている間にも刻一刻と出社時間は迫ってきている。10分後には家を出ないと遅刻してしまう。

今日は会社を休みたいと思ったが、転勤前の引き継ぎもあるからそうもいかないのだ。一日休めば他の日にしわ寄せが来て残業をしなくてはいけなくなる。一日中一人で監禁部屋にいるまゆりのことを考えると、夜はなるべく家にいたかった。

仕方がない。後ろ髪を引かれる思いでテレビを消す。

「そろそろ時間だ」

まゆりは黙って頷くと、悲しそうなぼんやりとした顔でタナベに両手を差し出した。「さあ縛って」と言っているのだ。熱いシャワーと食事はありがたかったけど、どうせ私は獲物なんでしょう。また一日、不自由なまま狭い部屋に閉じ込めておくんでしょう。タナベはまゆりの目をまっすぐに見られなかった。

「そうだ。今日会社の帰りに南京錠を買ってくるから、明日からはこのリビングで過ごせばいい。2階のベッドルームよりは広いしテレビもあるから、アリスも退屈しないですむだろう。逃げないように昼間の間だけ柱につながせてもらうけど、手足を縛るのはもうやめるよ。な、そうしよう」

気がつけば、そう口走っていた。

「うれしい。ほんとですか」

目を輝かせたのを見て調子づいたタナベは、さらに続ける。

「本当だとも。今夜も、帰ってきたらここで食事をしよう。さっきテレビでCMしてたカニの入ったピザ、美味しそうだっただろ。あれを注文すればいい。あと一日、今日だけの辛抱だ」

そして手ぬぐいで両手を縛りながら、なんとなく「他に欲しいものはないかい?」と尋ねた。

「……鞄を返してください」

少しの沈黙の後、まゆりは答えた。

鞄? 何のことかわからず顔をあげると、彼女の視線の先には拉致したときに持っていた星涼学園の学生鞄があった。あの夜からずっとリビングに放り出したままになっていたのだ。

一応改めてはみたが、中身は学校の教科書や参考書、筆記用具にこまごまとしたものが入ったポーチなど、どれも大したものではなかったはずだ。

どうして? 別に必要なものはないだろ? そう言うと少女は「リップクリームとか眼鏡とかあったほうがいいし、自分の物が手元にあるとなんとなく安心するんです」とつぶやいた。

そうか。それもそうだよな。タナベは学生鞄を手に持ち、急いで監禁部屋に戻るよう少女を促した。そろそろ出社しないと本当に遅刻だ。

「言っとくけど、携帯は入ってないよ。僕が預からせてもらったからね。メモリーを見れば君のおうちの電話番号もわかるだろうけど、身代金を要求したりするつもりはさらさらないから安心しなさい」

2時間前と同じように手足を拘束すると、ベッドの脇にそっと学生鞄と黒いゴミ箱を置いて部屋を出た。ゴミ箱は、まゆりがトイレに行きたくなったときのためのものだ。毎朝家を出る前に置いておくのだが、使われた試しはなかった。きっと今日も使わないのだろうが、万が一ということもある。

今日は頑張って働こう。定時には必ず仕事を終わらせて、東急ハンズで南京錠を買わなくてはならない。一番高くて丈夫なやつを、2つ……いや3つ買おう。取り付けに必要な工具は持ってたっけ……。

そんなことを考えながら大急ぎで監禁部屋に鍵をかける。よし、駅まで走っていけば何とか間に合いそうだ。監禁魔はバタバタと階段を駆け下りていった。

「早く行けばいいのに」

部屋の中のまゆりは、学生鞄を大事そうに抱え、男の気配がすっかりなくなるのを今か今かと待ち構えていた。はやる気持ちを抑えながら。

(続く)

関連記事

赤裸々自慰行為宣言 遠藤遊佐のオナニー平和主義!

(C)花津ハナヨ

遠藤遊佐 AVとオナニーをこよなく愛する三十路独身女子。一昨年までは職業欄に「ニート」と記入しておりましたが、政府が定めた規定値(16歳から34歳までの無職者)から外れてしまったため、しぶしぶフリーターとなる。AV好きが昂じて最近はAV誌でレビューなどもさせていただいております。好きなものはビールと甘いものと脂身。性感帯はデカ乳首。将来の夢は長生き。

遠藤遊佐ブログ=「エヴィサン。」

ナナタ イラストレーター兼和菓子屋兼主婦。好きな和菓子は麩饅頭。嫌いな家事は掃除。

もっぱらの悩みは家が倒壊しそうなこと。

ナナタ個人サイト=「769」

10.11.13更新 |

WEBスナイパー

>

監禁志願アリス

| |

| |