フジヤマ#7 / 1997年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

WEBsniper Special Photo Review

8月19日〜10月19日 国立新美術館

「光 松本陽子/野口里佳 The Light: MATSUMOTO Yoko / NOGUCHI Rika」写真家・野口里佳の展示作品で味わう「違和感」が、思いもよらない視点の獲得をもたらす時、貴方はきっと空想の旅に出かけないではいられなくなる。「富士山を登る人々」「動かない鳥・マラブ」「太陽」「海底遺跡」「宇宙」、それらの被写体が紡ぐテーマとは何か。『VICE MAGAZINE』編集部の小菅智和氏がユニークな解釈を試みます。

1971年生まれの野口は92年に写真作品の制作を始め、96年には第5回写真新世紀展において、あの有名な"花+金魚+クロスプロセス現像"で雰囲気写真が大スキな女子たちのハートをワシ掴みにした蜷川実花を押しのけ、作品《潜ル人》で見事グランプリを受賞。以降は活躍の場を海外に移し、作品制作に取り組んでいる。蜷川の業績を振り返ってみると、この順位に納得いかないヤツもいるかもしれないが、そもそも蜷川実花は"消費"に繋がりやすい"広告"写真を撮るのがウマいだけで、"作品"としてイイワケじゃない。そういう意味ではこの受賞の順位は妥当だし、"作品的"な写真より"消費的"なソレのほうが一般階級レベルで馴染み深いこの日本において、現在における2人の認知度を比較してみても、皮肉なほど納得がいく。まあ写真家は写真で稼いでナンボの商売だし、取り立てて蜷川実花を批判するつもりはないぜ(オレはキライだけど)。

さて、本展は幾つかのブロックに分かれて展開されていた。被写体として、"富士山を登る人々"や"動かない鳥・マラブ"、"太陽"、"海底遺跡"、"宇宙"と多岐にわたり、そこだけ見ても野口が自分の足で写真を撮り集める活動範囲の広い写真家であるコトが分かる(自分の近所とかノラ猫とかトモダチとか撮ってるだけで満足してるような若手の写真家たちにはぜひとも見習って欲しい。えっ? 「アラーキーや森山大道は日常の風景を撮ってる」って? じゃあ聞くけど、オマエはアラーキーなのか? あるいは森山大道なのか? ちがうだろ。彼らと同じコトをしたからと言ってそれが"オマエの写真にとっての答え"とは限らない)。しかし、野口の写真は活動範囲の広さだけじゃない。この感覚は説明しにくいが、とにかく写真作品を見ているようでいて、そうではないかのような"違和感"が潜んでいたんだ。

フジヤマ#2 / 1997年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

たとえば作品《フジヤマ》では、富士山の登山者を遠巻きに、彼らから気づかれないように"背後"から"盗撮"よろしく"コッソリと撮影"されている。しかも、コソコソしながら撮られた写真が、割に合わないほど大きなサイズでプリントされ、大きな額に入れられて飾られている。コレには違和感を抱かずにいられないだろう。まず、重い機材を背負ってわざわざ富士に登ってまでして、ナゼそんなにコソコソと撮るんだ? フツウはもっと近くで"彼らが汗をかきながら登る"様子を撮るとか、あるいは登山者たちを"前から"撮り収めるんじゃない? まあそれって"顔を写さないと写真にドラマが生まれない"っていう暗黙の前提が写真にあるからだろうけど、野口は敢えて一定の距離を置いたところから登山者たちの後ろ姿を写してるんだ。チャレンジ精神は分かるけど、どうにもシックリこなかった。

|

|

左:砂漠で#6 / 2007年 / 右:砂漠で#2 / 2006年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

こうした"違和感"は同様に、砂漠に佇む現地人とラクダを一定距離から撮った作品《砂漠で》でも感じた。わざわざ遠方の砂漠地帯まで足を運んでいるにもかかわらず、写真に写った現地人たちは微妙に離れたトコから撮影されており、それは彼ら現地人のお供・ラクダも同様だ。この距離感がまた絶妙で、写真を撮っている人間が観ると分かると思うが、しいて言うなら"初対面の人にカメラを向けても相手が嫌悪感を抱かない距離感"とでも言おうか。この距離感が逆に野口自身を"来訪者"として表現しているかのようにも見えた。まあ閉鎖的なオレたち日本人にとって、馴染みのある砂漠なんてせいぜい"鳥取砂丘"だモンな。という風に分からなくはない状況ではあるものの、やはり写真家なら、現地人と触れ合い、その生活スタイルに密着するくらいの度胸は欲しいと思ってしまうオレがいた。だけどココで面白いと思うのは、写っているラクダが意外なほどカメラ目線だというコト。現地人はまだ分かる、ニンゲンだしな。だけど動物のラクダがそれこそ好奇の目でカメラを見つめるっていうのはどうよ? なんかこう、"見たコトのないモノを見る目"ってカンジだ。コレってけっこうな"違和感"じゃない?

「砂漠で」展示風景「光 松本陽子/野口里佳」国立新美術館 / 2009年 / 撮影:上野則宏

(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

それから、この展示スペースは真っ白なカベで正方形のカタチをしていたんだが、このセクションに来てから漠然と感じていた"なにか"を見いだすべく、部屋の中心に立ってクルクルと自転してみた。するとどうだろう......アラッ! それぞれの写真に写り込んでいる砂漠の大地がヨコ一直線につながってるじゃないの! 多少のズレはあれども、地平線は額を超えて繋がっていたんだ。野口はこの空間を"擬似的な家"にしたかったのかもしれないな。このセクションだけ部屋っぽい作りだし。とどのつまり、写真のフレームは"窓"で、その中の写真は"窓の先の光景"といったカンジか。しかし、その向こうから突き刺さってくる現地人とラクダの好奇の目だけは納得がいかない。ココが部屋なのであれば、どうしてそんな目で見てくるんだ? コレもまた"違和感"としてオレの心にドシンと留まった。

マラブ#13 / 2005年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

続いては作品《マラブ》。コレは前述の鳥を写した写真だが、ピンホール撮影による特有のボケが影響しているのか、なにが写っているのかいまいちハッキリしない。タイトルのヒントなくして被写体がなんであるかを把握するのは難しいだろう。調べたところ、マラブという鳥は"微動だしないコトで有名な鳥"らしい......実はオレもこの鳥を動物園で観た記憶がある。杖のように細い足にハゲたアタマ、それらに反比例するかのようにフサフサとした羽根。そんな風変わり気質の体格をした彼らは、なかなかどうして愛嬌のあるカンジで憎めない。しかし悲しいかな、如何せん動かないんだよね。しかしそこを、ピンホールカメラの持つ"露光時間がえらくかかる"という性質を利用するコトで、"動かないと言われる彼らですが、実はちゃんと動いてますよ"と示してくれているのか。"動かない"のがマラブのアイデンティティだというのに、そこを敢えて揺さぶるコトで被写体であるマラブの存在意義を揺るがせ、"鳥なのに鳥でない"ように見せるコトに成功させていた。実際、映し出されたマラブの姿は鳥のように見えなく、"コレってひょっとしてヒト?"とつい思ってしまうほどなんだ。おそらくは撮り集めたカットからそれらしいモノをセレクトするコトで為し得た業だと思われるが、おおよそスタート地点から明確な意図なくして出来上がらない作品だと言える。まあそれだけに、"動かない鳥を動かす"なんていう、いわば一休さんのようなトンチをひけらかすためだけにやっているとは思えず、やはりココでも僅かな"違和感"はオレの中に残留した。

水をつかむ#5 / 2001年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

一転して、巨大クレーンが海をすくう様子が映し出された作品《水をつかむ》はまるで〈公共広告機構〉が作るCMよろしく"分かりやすくて説教的"な作風だ。つまり、ヒトが作り上げた文化の前でも自然がどれだけ偉大かつ無限大であるかを示した内容で、コレは本展示の中では比較的スンナリと飲み込めた。どうやら彼女、分かりにくい作品を作りたいだけではないようだ。と、このようなスタンスの切り替わりで逆に惑わされたオレは、やはりココでも"違和感"を抱いたワケだ。

太陽#27 / 2006年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

「太陽」展示風景「光 松本陽子/野口里佳」国立新美術館 / 2009年 / 撮影:上野則宏

(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

そもそもが本展のタイトルでもある"光"というコンセプトに、作品群は自ずと沿うモノ。様々な土地で空を見上げて太陽を写した作品《太陽》は《マラブ》同様に、ピンホールカメラを使って長時間露光で撮られている。ピンホールカメラは"箱に小さな穴さえ開ければ完成"という極々シンプルな構成のカメラだ。カメラとして最も原始的なアイテムを使うコトで、"光を感じる(感光)とはなにか"を提示するコトが目的なんだろう。しかも展示空間は漆黒にツブされており、このセクションの空間そのモノもまた作品のうちであるコトが分かる。そう、それは映画『ミクロの決死圏』よろしく野口が構えるピンホールカメラの中に観客もろともブッ込んじまえという試みでもあったってなワケだ。

星の色#3 / 2004年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

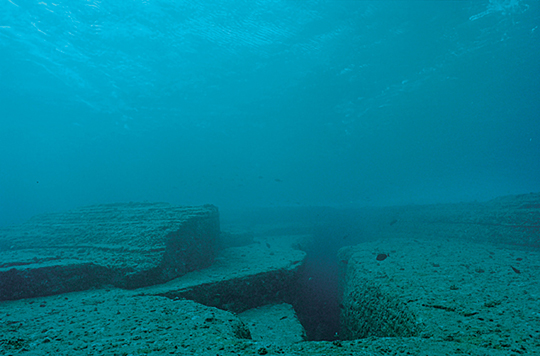

他にも前述の《フジヤマ》は、野口自らダイビングして与那国の海に沈む海底遺跡を撮った作品《星の色》と対になっているコトが分かる。《星の色》は一見すると海底遺跡をただ撮り集めた記録写真のようにも見えるが、カットのほとんどに"海上の光"が写り込んでいるのが分かる。この作品群における彼女の視線は"海底遺跡"よりむしろ、"海底遺跡から望んだ陽の光"に向けられていた。こうは解釈できないだろうか。すなわち、"《フジヤマ》と《星の色》は日本人にとって最も高い場所と低いそれから臨んだ太陽の光を表現している"と。このように、"光"というコンセプトは程良いベールに包まれた状態でテーマとして巧妙に提示されている。

しかし......敢えて言おう。しかし! それを提示されたところでオレはこう思っちゃうんだよね、"だから?"と。第一、コンセプトとしては分かりやすすぎるし、シンプルすぎる。コレじゃあ"1回観たら2度と観なくてもOK"な類の作品でしかない。だからオレは本展を見ながらこうタカをくくっていた。"よくあるんだよね......こういうコンセプトに寄りすぎた結果、作品そのモノがツマラなくなった作品って。どうせこの展示もそうなんでしょ?"と。しかし最終的には野口本人の或る一言によって、華麗なまでのクロスカウンターの返り討ちを受けるコトになるんだ。

彼女は自身の作品に対してこう述べている。「宇宙人に頼まれて地球の記録写真を撮っているような気がすることがある」(注1)と。随分なバクダン発言だが、このセリフを知って"ガッテンボタンを連打してる自分の姿"が脳裏に浮かんだよ。

『Vice Magazine』10月号 "A Film Issue"には、『Documentary Crisis』というエッセイが掲載されている。それは、昨今においてとりわけ大量生産されるドキュメンタリーというジャンルが果たしてなんのために、そして誰に向けて撮影されているのかを探っていく内容だ。まずはこの記事を読んできてもらいたいんだけど、記事では最終的に"未来に訪れるであろう宇宙人に向けてドキュメンタリー作品は作られている"という結論に落ち着いているんだ。もちろんコレ自体はネタだし、冗談半分のジョークなんだけど、ジョークが通じないのが日本人。ってなワケで、上に挙げた野口里佳のセリフにオレは驚いてしまったワケだ。

しかし野口によるこの一言はそんなネタ話だけで終わらない。まさしくコレこそが、本展の隠れたコンセプトだったからだ。なぜなら、オレがココまで散々挙げてきた"違和感"は、"宇宙人の目線から切り撮られた写真"というコンセプトから顧みるコトによって解消できるんだから! つまり、本展は"観光旅行で地球にやってきた宇宙人による地球旅行写真日記・ほぼ日本編"なんだ。イイか? ちゃんとついてきてくれよ。

まず《フジヤマ》と《星の色》は、日本という土壌において人の手が届く範囲で最も高い場所と低いそれから望んだ太陽の写真だった。観光名所としても著名なコレらを、宇宙人もまた興味があったのだろう。あるいは太陽の光が届かない星に住む宇宙人なのかもしれない。凍えるような星に住む彼が人類の英知をはるかに越えた超文明の恩恵によって人工熱を作り出すコトは出来ても、自然熱、あるいは"なにもしなくても明るくなる現象"を体感するコトはかつてなかったのかもしれない。

続いて《砂漠で》。コレはもう一目瞭然だろう。すなわち、展示スペースは"宇宙船"だったワケだ。異様なほどの電気出力で照らされたあの空間は、なにかの映画で観たあの宇宙船そのモノだった。そして写真を飾る額こそは"宇宙船内の窓"だったのさ。写真は"その窓から見える外の光景"。おそらく宇宙船は砂漠地帯に着地したのだろう。そう考えると、写っている連中やラクダが向ける好奇の目にも納得がいく。

《マラブ》に関しては、この感覚をまず思い出して欲しい。初対面の人の顔というのはなかなかどうして覚えられないモノだ。しばらく経つと、記憶の断片に残ったその人の輪郭も次第に崩れだし、ともすれば記憶の中で"ヒト"から"スライム"のようなメタモルフォーゼを遂げてしまう......。そんな経験、あるだろ? おそらく宇宙人にとっても、"鳥"という生き物を間近で見るのが初めてだったんじゃないかな。それに加え、如何せん"動かない鳥"だ。それ自体がイキモノであるかすら計り知れない。そんなモノを目の前にして、彼も理解不能の状態に陥ったのかもしれない。つまり、この作品は"宇宙人の眼が見た初対面の鳥"なんだ。それをヘタにマラブなんて鳥を被写体に選ぶモンだから、そのヘンが伝わりにくいんだよな。

作品《水をつかむ》では、いよいよ人類が持つ文明の利器"クレーン"をどこからか手配してきたらしい。彼の星には水すらもないんじゃない? 初めて見る水。それは......もしかすると恐怖でしかないのかも。如何様にも変化し、カタチを持たず、熱を加えると消えてしまう。そんなイミフメイなモノを目の前に、彼は人類の持つ巨大な道具を使って掴んでみる。だけどもちろん、それは叶わない。

飛ぶ夢を見た#1 / 2003年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

極めつけは、最終ブロックで展示された作品《飛ぶ夢を見た》と《飛ぶ夢を見た2》だ。前者は空に向かって飛んで行くロケットの写真、後者は擬似宇宙が映し出された写真。ぶっちゃけ最初コレらを観た時、オレはヘドが出るほどムカついたんだよね。"なにコレ? マジでナメてんのか? ナンの前触れもなく宇宙とかブッ飛びすぎでしょ!"と、現実逃避した写真がキライなオレはそう思った。でも隠れたコンセプトを知ったみんなに説明は要らないよな。そう、"地球旅行を楽しんだ宇宙人くんはめでたく自分の星へと帰っていった"というワケさ。きっと野口里佳は幼い頃宇宙人にさらわれて、インプラント系の施しを受けた過去があるんだと思うよ。

飛ぶ夢を見た2 #1 / 2009年 /(C)2009.NOGUCHI RIKA ALL Rights Reserved.

惜しむらくは、本展のタイトルを素直に『宇宙人代理、野口里佳』とか、『宇宙からの指令』とか、分かりやすいモノにしてくれていたら、あるいは観る人たちの感想も180度変わっていたかもしれないという点だ。『光』ってタイトルでどこまで理解できるモンだか......。とは言え、隠し味としてはなかなかニクい演出だ。実のところ、本展が行なわれた国立新美術館では切り口の新鮮な展示が続いていて、この1つ前に開催されていた展示『野村仁 変化する相―時・場・身体』でも写真というメディアを通して幅広い柔軟な発想の作品が展示されていた。国立新美術館は、写真を扱う美術館として今後も目の離せないスポットだ。

注1......島袋道浩「宇宙へ歩いていく人」、野口里佳「鳥を見る」P3 art and environment、2001年、n.p.

文=小菅智和(『VICE MAGAZINE』)

『太陽 The Sun(IZU PHOTO MUSEUM)』

著者:野口里佳

価格:10,000円(税別)

発売:2009年

発行:IZU PHOTO MUSEUM

取扱店:クレマチスの丘「ミュージアムショップNOHARA」、国立新美術館ミュージアムショップ「スーベニアフロムトーキョー」、ナディフ、青山ブックセンター本店、青山ブックセンター六本木店、オンサンデーズ、ブックファースト新宿店、リブロ渋谷店、リブロ名古屋店、リブロ吉祥寺店

価格:10,000円(税別)

発売:2009年

発行:IZU PHOTO MUSEUM

取扱店:クレマチスの丘「ミュージアムショップNOHARA」、国立新美術館ミュージアムショップ「スーベニアフロムトーキョー」、ナディフ、青山ブックセンター本店、青山ブックセンター六本木店、オンサンデーズ、ブックファースト新宿店、リブロ渋谷店、リブロ名古屋店、リブロ吉祥寺店

『VICE MAGAZINE VOLUME 6 NUMBER 5(Vice Japan)』

価格:フリー

ナンバー:VOLUME 6 NUMBER 4

発行:Vice Japan

『VICE MAGAZINE』の定期購読は年間送料として5,000円/10冊分にて受付中。お申し込みはsubscribe@vicejapan.comまで。

ナンバー:VOLUME 6 NUMBER 4

発行:Vice Japan

『VICE MAGAZINE』の定期購読は年間送料として5,000円/10冊分にて受付中。お申し込みはsubscribe@vicejapan.comまで。

関連記事

インベカヲリ★ グループ展 『美化されたタブー』 文=小菅智和『VICE MAGAZINE』

佐藤謙吾 写真展『サイレント・フィクション』 文=小菅智和『VICE MAGAZINE』

関連リンク

野口里佳公式サイト「NOGUCHI RIKA」

Tomo Kosuga

VICE Magazine Japan エディター。

VICE Magazine Japan エディター。