月一更新!

「お絵描き文化」の特異な発達を遂げた国、日本。「人は何のために絵を描くのか」、「人はなぜ描くことが好きに/嫌いになるのか」、「絵を描くとはどういうことなのか」――。さまざまな形で「絵を描く人々」と関わってきた著者が改めて見つめ直す、私たちと「お絵描き」の原点。子どもの文化には伝統的に、「カッコいい」を身上とする男の子文化と、「かわいい」にこだわる女の子文化がある。

遡れば戦前から、チャンバラごっこは男の子の遊び、ままごとは女の子の遊びというジェンダーがあったし、少年雑誌には冒険ものや立身出世物語が溢れ、少女雑誌はスミレの花と可憐な少女のイラストに飾られていた。私の母は昭和12年生まれだが、月に1回少女雑誌を買ってもらうのが待ち遠しく、隅から隅まで読んだ後は綺麗な表紙絵を薄紙にトレースし、それに色を塗って遊んでいたそうだ。

私の子ども時代にはすでに、マンガもアニメも日常的なものとしてあり、お絵描きがそういうメディアから深い影響を受けるのは必然だった。4~5歳くらいからのおおまかな傾向(もちろん例外はある)として、怪獣や乗り物を描きたがるのは男子、お姫様や可愛い女の子を描きたがるのは女子。「カッコいい」と「かわいい」では描き方も違っていた。

昭和40年代、私の小学校時代の話である。

「自由帳」に細密画か設計図のごとく詳細に潜水艦などを描きながら、「スクリュー、ちょっと小さいかな」「そんなもんだろ」などとマニアックな会話をしている男子を、異人種を見るように眺めていたのを思い出す。少年雑誌のグラビアに未来の都市図や軍艦断面図などが掲載されており、小松崎茂のリアルで細かいイラストが人気だった頃だ(ガンダムのイラストで有名な大河原邦男はもう少し後になる)。

大概の男子は、戦車や飛行機や車や怪獣の、写真やプラモデルやフィギュアのほうにまず直接的な関心があり、お絵描きはその代行作業のようだった。いつまでも鉄腕アトムや鉄人28号ばかり描いている子は、子どもっぽいと見なされる。彼らが憧れているのは、あくまで三次元世界のモチーフだ。

そんな彼らの目指した「カッコいい」とは、クールなリアリズムに近いものであった。潜水艦にしてもゴジラにしても、いかに本物そっくりに再現できるかが大事なのだ。潜水艦もゴジラももともとカッコいいものなんだから、すべての部位をあまさず正確に描ければ描けるほどその絵は「カッコいい」。

時計やラジオなどの機械を分解したがるのは、男子に多い。対象を構成する物のすべてを確認し把握したいという欲望。分解欲は征服欲、所有欲であり、それは性欲に通じているという。

対象を隅々まで正確に描き尽くそうとするリアリズムも、それを完全に理解し自らの手中のものにしたいという、強い征服欲から来ているのではないか。リアリズムを「カッコいい」と感じる心性は、ある意味、非常に男の子的なものかもしれない。

一方、女子の求める「かわいい」は、「カッコいい」とは真逆の反リアリズム。当時の少女マンガの王道的作画スタイルが、それだ。フサフサ睫毛に縁取られた星のきらめくデカ目と、ピンセットでつまんだような鼻と小さな口、細いウエストと異様に長い脚の女の子。現実からは限りなく遊離した人工的な造形だ。

女子向けイラストの世界に君臨していたのは、高橋真琴と内藤ルネ、少し遅れて水森亜土。特に高橋真琴の描く、クルクルヘアにフリルブラウスの洋風美少女が、バラの花に囲まれて微笑んでいるファンタジックで繊細な絵は、邪悪なまでに可憐で夢見るように美しく、隅から隅まで舐めるように眺めたものである。

クラスに2人くらいは目立ってマンガやイラストの上手い女子がいて、休み時間には他の子に「ねえ描いて描いて」とねだられていた。私の記憶にあるのは、SさんとNさん。Sさんはファッショナブルな女の子を描くのが得意で、本人もおしゃれだった。どうして次から次へとそんなステキなファッションを思いついてスラスラ描けるのかと、クラスメートたちは溜め息をつきながら見ていた。

一方Nさんは、かわいい絵も一応描けるが、得意なのはギャグマンガ。先生やクラスの誰彼をモデルにして極端なデフォルメをほどこし、ユーモラスでちょっときわどい吹き出しをつける。休み時間、彼女の回りはワーキャーと大騒ぎだった。

現実からは離れた「かわいい」と「面白い」。どっちも捨て難いなぁと思いながら、私もせっせとマンガを描いた。家ではマンガ雑誌を禁じられていたので、友だちの家に行っては食い入るように読み、描写のノウハウを吸収した。手ってこう描くのか、スカートのギャザーってこう描けばいいのか、髪の毛はこういう表現をするのか......。非現実的な絵の中にも、それなりのリアリズムはちゃんとあったのだ。

自由帳のページをコマ割して、短いストーリーマンガも描いた。下敷きはマンガの落書きで埋め尽くされ、勉強しているふりをして勉強机にも盛大に落描きしていた。高橋真琴風は難易度が高く時間がかかるので、だんだん線が簡素になり、「サザエさん」みたいになって面白系に行きかけたけど、ギャグのセンスがなくて挫折した。

当時のお絵描きライフの中で、忘れられない思い出がある。小学5年くらいになりすでに性への関心がムクムクと頭をもたげていた私は、自分のまだはっきりと自覚できない性欲を持て余し、ノートにエロい絵を描いていたことがあった。

それは、スケスケのネグリジェをまとい、ロングヘアをカールさせ、バッチリメイクのオトナの女の人のイラストだった。そういうものをどこで見たのか、家にたまたまあった週刊誌かテレビかは覚えていない。顔は少女マンガ、フリフリのネグリジェは高橋真琴、手足は「サザエさん」。いずれにしてもそれは、11歳の私が精一杯エロ方面に働かせた想像力の産物だった。

自分なりに、エッチなポーズをいろんな角度から想像して描いた。んーと、この角度で脚のかたちはどうなるんだ? やがて女の人単体ではつまらなくなって、カッコいい男の人と絡めてみたいと思ったが、どう描いていいのかわからない。どこかで見た野球選手の写真の姿を記憶を頼りに描き、それにそのネグリジェお姉さんを抱きつかせてみた。うわー、エッチだ......。

それは大変ドキドキワクワクする作業だった。かわいい女の子をかわいく描くのも楽しいが、こっちも面白い。エロへの情熱がいかに描き手を勤勉にするか、私は身をもって知った。でもこれは人には見せられないぞ。

そういう絵を、父親に見つけられた時の恥ずかしさといったらなかった。オナニーしているところを見られたのと同じだ。どう見てもそれは、幼い性欲の昇華活動だったのだから。

だが人を描くのが好きでだんだん得意になって、後年美術方面に向かうことになった私に、この時代の落描き体験は重要な養分になっていると、後になって思う。

少女向けの女の子像を量産していたマンガやアニメの市場は、やがて大人の消費者が参入してどんどん膨れ上がり、「かわいい文化」は膨大なコンテンツを生んだ。その一つが萌え絵だ。

ネットのお絵描きサイトには「絵師」たちによる萌え絵が溢れている。非現実的な顔と肢体をもったかわいい女の子の絵を上手く描くことに、これだけの大人が情熱を傾けるようになるとは、20年前はまず考えられないことだった。

「かわいい」と言ってもその多くは、(男性目線の)性的視線上の「かわいい」のようだ。萌え絵を描くのも見るのも、性欲の昇華活動の一つと言っていいのではないだろうか。

もっとも、昔の王道少女マンガの絵にはエロい要素がなかったかと言えば、あった。描かれた少女の、細いウエストや半開きのピンクの唇やミニスカートから覗く太もも。見かけの愛らしさ、清楚さ、華麗さの間に微エロは潜んでいた。そういうものを真似して描いているうち、ふとエッチな絵も描けるんじゃないかと思うのは必定だ。

乳幼児の頃の白い紙を汚していく快感、対象の完全征服を目指す男の子リアリズム、そして微エロかわいい女の子の反リアリズム......。

お絵描きは広い意味での性欲の発露、あるいは変形であり、だからこそ極めてパーソナルな、一般社会とどこかで馴染みにくい性質をもっているのではないだろうか。

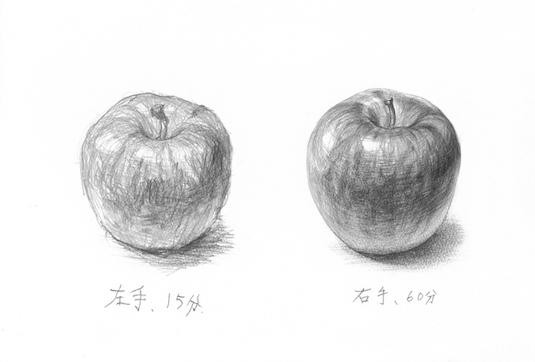

おそらくどんな画家でも修業時代に1回はデッサンしているリンゴ。「リンゴがリンゴらしく描けるようになれば第一関門突破」的な、非常に基本的なモチーフ。私もそこそこ描いてきたので、着眼点や表現の仕方は知っています。でも左手はこれが限界でした。一応立体感もあり何を描いたかはわかると思うのですが......まずそうですねこのリンゴ。右手は制限時間60分一杯使いました。楽しかったです。

絵・文=大野左紀子

大野左紀子『あなたたちはあちら、わたしはこちら』好評発売中!!

映画に登場する、人生も半ばを過ぎた女たち。その誰もが私たちと同様に喪失や孤独、捨て去れない愛憎にとらわれている――。

取り上げる映画作品の魅力と共に、現代の女性たちへ贈るエールの数々!

タイトル:あなたたちはあちら、わたしはこちら

著者:大野左紀子

出版社:大洋図書

発売日:2015年12月7日

ISBN:978-4813022633

判型/頁:B6判/188頁

価格:1,600円+税

amazonにて作品詳細を確認・購入する>>

著者:大野左紀子

出版社:大洋図書

発売日:2015年12月7日

ISBN:978-4813022633

判型/頁:B6判/188頁

価格:1,600円+税

amazonにて作品詳細を確認・購入する>>

関連リンク

絵を描く人々

第1回 人は物心つく前に描き始める

『あなたたちはあちら、わたしはこちら』公式サイト

大野左紀子 1959年、名古屋市生まれ。1982年、東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。2003年まで美術作家活動を行った後、文筆活動に入る。

著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など

著書は『アーティスト症候群』、『「女」が邪魔をする』、『アート・ヒステリー』など

16.06.04更新 |

WEBスナイパー

>

絵を描く人々

|

|