愛はいつも悲劇となる

伝説のアルバムがステージに甦った奇跡の夜

『ルー・リード/ベルリン』

監督=ジュリアン・シュナーベル

主演=ルー・リード

発売後、33年間一度もライブ演奏されなかったアルバム『ベルリン』。しかし2006年、ルー・リードは遂に5日間に渡り全曲ライブパフォーマンスを敢行。長生きしていて良かった、そう思える奇跡の夜が今、映像で甦る!

9月27日より、シネクイントにてレイトショー!

ルー・リード×ジュリアン・シュナーベル

33年の時間を超えた究極のロック・ドキュメント誕生!

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド脱退後、ルー・リードは1972年にデビューアルバム『ロックの幻想』、同年にはセカンドソロ『トランスフォーマー』を発表しシングル「ワイルドサイドを歩け」で一躍世界的スターにのしあがる。しかし次回作の期待を一身に背負った翌73年、ルー・リードが出したアルバムがこの映画のタイトルにもなった『ベルリン』。主人公、ジム、キャロライン三人の性的関係を中心に、バイセクシャル、ドラッグ、暴力などが歌詞に織り込まれた暗いアルバムであった。余りの陰鬱とした内容に商業的には失敗、この作品をステージで演奏することはその後なかったのである。

しかし33年後の2006年12月、ルー・リードはブルックリンのセイント・アン・ウエアハウスで5日間に渡りこのアルバム『ベルリン』全曲演奏を初演、その模様をとらえたのがこの映画である。5台のカメラを使ったライブの撮影は『バスキア』『夜になるまえに』『潜水服は蝶の夢を見る』のジュリアン・シュナーベルが、またライブ中にルーのバックスクリーンに流されるイメージ映像は監督の娘ローラが担当している。

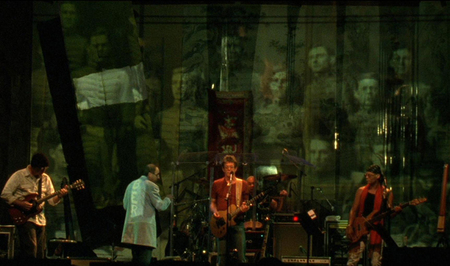

いきなり海(?)の映像が流れるがカメラが引くとそこは幕が降ろされたステージ。舞台に立った監督が『ベルリン』は自分の人生の伴奏曲だったと短いスピーチをしルーに「(言うこと)何かあるかい」と呼びかける。「いや、ないな」と答えるルー、そして幕がゆっくりと上がる。屏風と掛け軸が混ざり合った不思議なステージセットをバックに、向って左手には弦楽四重奏と合唱隊、右手にはホーンセクション、そして中心にはルー・リードのバンドが並ぶ大所帯バンドである。

アルバムの一曲目「ベルリン」から始まるかと思いきや、なんと最後の曲「悲しみの歌」を持ってきた。しかし曲は前半部分で切れ、バックスクリーンには誕生日を祝ってもらい浮かれるキャロラインの映像が映し出され、「ベルリン」の演奏に切り替わる。歌い方も声質も全く変わらないルー・リード、往年のファンは当時にタイムスリップするであろう。「富豪の息子」や「キャロラインの話<1>」で瞳を輝かせて弾きまくるルー、肩から下がるギターのぶっ太いストラップにも注目したいところ。撮影当時64歳、うーん、凄い。「キャロラインの話<2>」を歌いながらキャロラインに感情移入したのか、少し眼をウルッとさせてる(ように見える)シーンも見逃すな。ルーの後ろで「BERLIN」と縫った白いコートを着、常に客席に背中を向けてノリノリで指揮をしている人物は誰なんだ。邪魔だ(笑)。バックスクリーンには曲に合わせた映像が何度も映し出され、と言ってもアルバムの内容をストーリー映画にするのではなく、粗くてよく分からない抽象映像だったり、人物が出てきても光を当てなかったりと、あくまでもあいまいなイメージ映像にこだわり、観客に想像する余地を与えている。特にMCもなく坦々と進むライブ。俺の手前の席で観ていた人は上映開始5分で寝ていたが、この一見退屈とも取れる簡素さ、これがルー・リードのアルバムそしてライブにも通呈する魅力と言えよう。

また『Los Angeles Times』の記事によると、そもそものきっかけはセイント・アン・ウエアハウスの芸術監督スーザン・フェルドマンがルー・リードに『ベルリン』をライブで完全再現しないかと持ちかけたことらしい。そこからルーが20年来の友人であるシュナーベル監督に舞台デザインと撮影を依頼したそうである。監督のジュリアン・シュナーベルは『ベルリン』が出た73年当時、付き合ってた彼女と問題を起こし精神的にもつらい時期で、

「このレコードはオレにとって大きな意味があった。多くを語ってくれたし何度も何度も聞いたよ」[訳:ハル吉]

さらに『ベルリン』に基づいた絵画をルーのために描いたこともある監督は言う。

「なぜならルーは(俺の中にある)何かを感じさせてくれたから。あれはたぶん喪失感だったと思う。今までずっとこのアルバムを聞いてきたけど、時代遅れなところは微塵もないよ」[訳:ハル吉]

話は変わるが、この映画の音楽的側面をもう少し詳しく言えば、ミュージックプロデューサーはボブ・エズリンとハル・ウィルナー。前者はアルバム『ベルリン』のプロデューサーでもあったし、後者はルー・リード『ザ・レイヴン』のプロデューサー。余談だがボブ・エズリンと言えばキッス『デストロイヤー』とか日本のハードロックバンド、ヴァウワウ『マウンテン・トップ』もプロデュースしていた。ヴァウワウは人見元基のヴォーカルで復活して欲しい。その他、ステージでルーとデュエットする男性(オカマっぽい)はルーの来日公演でも歌っていた、「アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズ」のAntony Hegarty。バックバンドでトランペットを吹いてるのはフリージャズジャムバンド「セックスモブ」やニューヨーク・インダストリアルの帝王「フィータス」のライブメンバーでもあるスティーブン・バーンスタイン。同じくバックでチェロを弾いてるのはフリージャズ方面で有名、ジョン・ゾーンのレーベル「TZADIK」からソロアルバムも出しているエイヴィン・カン。つまりバックメンバーもニューヨーク・アングラ人脈で固めてたという訳なんだ。さらに言うと、このジョン・ゾーンとルー・リードとローリー・アンダーソンによるNYアングラ三つ巴即興バトルアルバムLou Reed/Laurie Anderson/John Zorn『The Stone: Issue Three』が「TZADIK」から08年4月に発売されている。欲しい。凄く欲しい。

『ルー・リード/ベルリン』

9月27日より、シネクイントにてレイトショー!

監督=ジュリアン・シュナーベル

撮影監督=エレン・クラス

キャスト

ルー・リード

スティーブ・ハンター

フェルナンド・ソーンダーズ

シャロン・ジョーンズ

配給=バップ+ロングライド

2007|アメリカ|35mm|85分|1:185|カラー|ドルビー・デジタル|

関連リンク

『ルー・リード/ベルリン』公式サイト

『ルー・リード/ベルリン』海外公式サイト

『Los Angeles Times』の記事

関連リンク

『おそいひと』柴田剛監督最新作『青空ポンチ』いよいよ関東上陸!

伝説のアルバムがステージに甦った奇跡の夜

『ルー・リード/ベルリン』

監督=ジュリアン・シュナーベル

主演=ルー・リード

発売後、33年間一度もライブ演奏されなかったアルバム『ベルリン』。しかし2006年、ルー・リードは遂に5日間に渡り全曲ライブパフォーマンスを敢行。長生きしていて良かった、そう思える奇跡の夜が今、映像で甦る!

9月27日より、シネクイントにてレイトショー!

ルー・リード×ジュリアン・シュナーベル

33年の時間を超えた究極のロック・ドキュメント誕生!

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド脱退後、ルー・リードは1972年にデビューアルバム『ロックの幻想』、同年にはセカンドソロ『トランスフォーマー』を発表しシングル「ワイルドサイドを歩け」で一躍世界的スターにのしあがる。しかし次回作の期待を一身に背負った翌73年、ルー・リードが出したアルバムがこの映画のタイトルにもなった『ベルリン』。主人公、ジム、キャロライン三人の性的関係を中心に、バイセクシャル、ドラッグ、暴力などが歌詞に織り込まれた暗いアルバムであった。余りの陰鬱とした内容に商業的には失敗、この作品をステージで演奏することはその後なかったのである。

しかし33年後の2006年12月、ルー・リードはブルックリンのセイント・アン・ウエアハウスで5日間に渡りこのアルバム『ベルリン』全曲演奏を初演、その模様をとらえたのがこの映画である。5台のカメラを使ったライブの撮影は『バスキア』『夜になるまえに』『潜水服は蝶の夢を見る』のジュリアン・シュナーベルが、またライブ中にルーのバックスクリーンに流されるイメージ映像は監督の娘ローラが担当している。

いきなり海(?)の映像が流れるがカメラが引くとそこは幕が降ろされたステージ。舞台に立った監督が『ベルリン』は自分の人生の伴奏曲だったと短いスピーチをしルーに「(言うこと)何かあるかい」と呼びかける。「いや、ないな」と答えるルー、そして幕がゆっくりと上がる。屏風と掛け軸が混ざり合った不思議なステージセットをバックに、向って左手には弦楽四重奏と合唱隊、右手にはホーンセクション、そして中心にはルー・リードのバンドが並ぶ大所帯バンドである。

アルバムの一曲目「ベルリン」から始まるかと思いきや、なんと最後の曲「悲しみの歌」を持ってきた。しかし曲は前半部分で切れ、バックスクリーンには誕生日を祝ってもらい浮かれるキャロラインの映像が映し出され、「ベルリン」の演奏に切り替わる。歌い方も声質も全く変わらないルー・リード、往年のファンは当時にタイムスリップするであろう。「富豪の息子」や「キャロラインの話<1>」で瞳を輝かせて弾きまくるルー、肩から下がるギターのぶっ太いストラップにも注目したいところ。撮影当時64歳、うーん、凄い。「キャロラインの話<2>」を歌いながらキャロラインに感情移入したのか、少し眼をウルッとさせてる(ように見える)シーンも見逃すな。ルーの後ろで「BERLIN」と縫った白いコートを着、常に客席に背中を向けてノリノリで指揮をしている人物は誰なんだ。邪魔だ(笑)。バックスクリーンには曲に合わせた映像が何度も映し出され、と言ってもアルバムの内容をストーリー映画にするのではなく、粗くてよく分からない抽象映像だったり、人物が出てきても光を当てなかったりと、あくまでもあいまいなイメージ映像にこだわり、観客に想像する余地を与えている。特にMCもなく坦々と進むライブ。俺の手前の席で観ていた人は上映開始5分で寝ていたが、この一見退屈とも取れる簡素さ、これがルー・リードのアルバムそしてライブにも通呈する魅力と言えよう。

また『Los Angeles Times』の記事によると、そもそものきっかけはセイント・アン・ウエアハウスの芸術監督スーザン・フェルドマンがルー・リードに『ベルリン』をライブで完全再現しないかと持ちかけたことらしい。そこからルーが20年来の友人であるシュナーベル監督に舞台デザインと撮影を依頼したそうである。監督のジュリアン・シュナーベルは『ベルリン』が出た73年当時、付き合ってた彼女と問題を起こし精神的にもつらい時期で、

「このレコードはオレにとって大きな意味があった。多くを語ってくれたし何度も何度も聞いたよ」[訳:ハル吉]

さらに『ベルリン』に基づいた絵画をルーのために描いたこともある監督は言う。

「なぜならルーは(俺の中にある)何かを感じさせてくれたから。あれはたぶん喪失感だったと思う。今までずっとこのアルバムを聞いてきたけど、時代遅れなところは微塵もないよ」[訳:ハル吉]

話は変わるが、この映画の音楽的側面をもう少し詳しく言えば、ミュージックプロデューサーはボブ・エズリンとハル・ウィルナー。前者はアルバム『ベルリン』のプロデューサーでもあったし、後者はルー・リード『ザ・レイヴン』のプロデューサー。余談だがボブ・エズリンと言えばキッス『デストロイヤー』とか日本のハードロックバンド、ヴァウワウ『マウンテン・トップ』もプロデュースしていた。ヴァウワウは人見元基のヴォーカルで復活して欲しい。その他、ステージでルーとデュエットする男性(オカマっぽい)はルーの来日公演でも歌っていた、「アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズ」のAntony Hegarty。バックバンドでトランペットを吹いてるのはフリージャズジャムバンド「セックスモブ」やニューヨーク・インダストリアルの帝王「フィータス」のライブメンバーでもあるスティーブン・バーンスタイン。同じくバックでチェロを弾いてるのはフリージャズ方面で有名、ジョン・ゾーンのレーベル「TZADIK」からソロアルバムも出しているエイヴィン・カン。つまりバックメンバーもニューヨーク・アングラ人脈で固めてたという訳なんだ。さらに言うと、このジョン・ゾーンとルー・リードとローリー・アンダーソンによるNYアングラ三つ巴即興バトルアルバムLou Reed/Laurie Anderson/John Zorn『The Stone: Issue Three』が「TZADIK」から08年4月に発売されている。欲しい。凄く欲しい。

文=ハル吉

『ルー・リード/ベルリン』

9月27日より、シネクイントにてレイトショー!

監督=ジュリアン・シュナーベル

撮影監督=エレン・クラス

キャスト

ルー・リード

スティーブ・ハンター

フェルナンド・ソーンダーズ

シャロン・ジョーンズ

配給=バップ+ロングライド

2007|アメリカ|35mm|85分|1:185|カラー|ドルビー・デジタル|

関連リンク

『ルー・リード/ベルリン』公式サイト

『ルー・リード/ベルリン』海外公式サイト

『Los Angeles Times』の記事

関連リンク

『おそいひと』柴田剛監督最新作『青空ポンチ』いよいよ関東上陸!

|

DJハル吉 7"インチ専門DJ。得意なジャンル:童謡とノイズ。その他インディーズ翻訳家兼作曲家。曲を演奏してくれるオーケストラ募集中。鳥の唐揚げが大好き、あとラム肉。座右の銘「猫は野良に限る」。 DJハル吉サイト=「峠の地蔵」毎週月曜更新 |