WEB SNIPER Special Book Review

写真家畠山直哉が真摯に語りかける“写真の今”

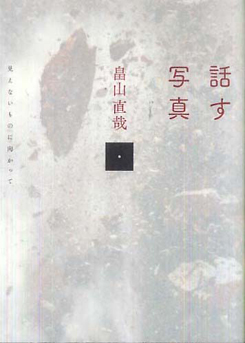

石灰石鉱山での発破の様子や都市建築などインダストリアルな撮影対象と美しいイメージで知られる写真家・畠山直哉。彼の講演や講義をまとめた待望の著作『話す写真 見えないものに向かって』を、さやわか氏に読み解いていただきました。

畠山は、石灰石鉱山での発破の様子や都市建築、地下水路など、インダストリアルな意匠を多く撮影している写真家だ。それらの撮影対象は、むろん、写真に撮られることで芸術として見られることを想定していないものである。そういうものをなぜ芸術と呼べるのか。彼が述べるのは、たとえばそのようなことである。突き詰めれば、芸術とは何なのか。そもそも、この本でまず最初に投げかけられる質問がそれである。それはつまり一般には『LIME WORKS』(青幻舎)などのクールな美しさが注目されて人気を博するとされるこの写真家が、実は絶えずこのような大きなテーマを持って活動を続けているのだということを意味している。

Lime Works LW41408 / 1994年(C)HATAKEYAMA NAOYA

All Rights Reserved.

芸術とは何か。このテーマは、実に、写真にとって多角的な視座から検討されうる。まずは写真に限らず一般的な意味で、何が芸術と呼ばれるのか。次に、機械的に世界を描写するように思われるカメラで撮影したものを、なぜ芸術と呼びうるのかということがある。そしてまた、ある像の影を紙に焼き付けたものが、なぜ芸術なのか。その化学的な必然の何が芸術なのか。さらに畠山は、たとえば自動シャッターのような、人為を取り除いた機械によって偶然のように撮影されたものを作品として提示することすらある。それは芸術と呼べるのか。

もっとも、このような問いには、端的に答えることが可能ではある。すなわち、芸術は観賞する者によって発見される。だから写真はひとまず芸術になりうる。普遍的な芸術、普遍的な美は定義できないので、作家や鑑賞者の判断によっていくらでも名指しできる。このような考え方は、なるほどわかりやすい。しかし、畠山が言うのはこうした「どんなものでも芸術だ」と言ってしまおうとする態度とは異なったことである。

つまり、何かを「アート」と呼ぶ、そう呼ぶことの自由は、僕たち一人一人に任されているのではないだろうか? と僕は思うのですね。ここで「自由」と言っても、僕が言いたいのは、いわゆる「価値相対主義」のことなんかではありません。また、「何をやってもアート」、「アートと言えばなんでも許される」といった、いわゆる「愚行権」の話でもないのです。「アートは自由だ」なんていう風に素朴に表現してしまうと、何か肝心なことが抜け落ちてしまうような気がします。そうではなくて、僕が言いたいのは、むしろこの自由という感覚こそが「アート」という言葉を僕たちの心の中に呼び出している当のものではないのか、ということなのです。何か素晴らしいものを見て、この自由が心に渦巻く時、僕たちは「アート」という言葉を思い浮かべるのではないか、ということなのです。

『話す写真 見えないものに向かって』著=畠山直哉/発行=小学館

24頁より引用

24頁より引用

Blast #5707 / 1998年 /(C)HATAKEYAMA NAOYA All

Rights Reserved.

つまり芸術は定義としてあるわけでもないが、あらゆる表現に対して単に開放されているわけでもない。むしろ「何か」に触れて、それがどうしようもなく心を動かし、それを芸術と呼ぶ瞬間にこそ、芸術は生まれるのだ。まずは心が動かされる。そしてその動きを与えたものを芸術だと呼ぼうとする。芸術とはそういうものではないのか。

畠山はなぜ、インダストリアルな意匠を撮影し続けているのか。それは、対象に芸術性があらかじめ宿っているわけではないという確認を繰り返すようなものだろう。鉱山の発破の瞬間、ビル群、工場、あるいは地下水道。そうしたものは近年、好事家によって注目され、人気を集めているモチーフでもある。しかし畠山はそうした対象に、ことさら美が宿っているという考え方をその作品自体で否定する。芸術は、作品を見た時の「心の動き」によって生まれる。そして、「心の動き」は作品自体には宿っていないのである。カメラは、そんなマジックを撮影するための装置ではないのだ。

このようにして畠山は、私たちが芸術や、あるいは写真に対して抱いている考えから誤謬を一つずつ取り去っていく。とりわけ面白いのは、畠山が断じてカメラという装置を「芸術に対して、科学的なもの」としては扱わないことだ。彼が言うのはむしろ、モダン以降の芸術には科学的志向が内在してしまっているということである。

世間には「科学」と「芸術」を二項対立的に考える習慣がなんとなくありますけれど、すでに科学は思考方法や世界観として、近代芸術に深くその影を落とし、融合している。これはもう事実だと思うのですね。現在、わざわざ「科学と芸術」なんていう軸を立てて、メディア・アートの展覧会をおこなったりしている例を見たりすると、時に、この点がすっぽり見落とされていることが多いと思うんです。(中略)電気やコンピューターをカンバスの代わりに使うから科学的と考えるとしたら、それは子供の発想です。もし僕の目から見るように近代芸術にもともと科学的思考が内在しているとするならば、まずはそれを観察し批判することからしか、新しい「科学と芸術」の実践は始まらないだろうと思うのですけれどね……。

同書 178頁より引用

ここからもまたさまざまな含意が読み取れる。たとえば近代芸術が科学的思考を内在させることによって、芸術の担い手が知を所有する特権階級の手から大衆へと移り変わっていったことすら示唆されている。しかし、まずは昨今の安易なメディア・アートに対する痛烈な批判を読み取りたい。かつここでは写真芸術がメディア・アートとして最も古い形式であることが言外に語られている。すなわち原初的に写真術とは感光物質を塗った紙に光を当てて影を映し出し、液に浸して明暗を強調し、また別の液に浸して感光を停止させるものだった。今なおほとんど変化していないそうしたプロセスは、科学によって芸術を生み出す作業であると同時に、その化学的なメカニズムはむしろ自然界の法則性といささかも矛盾していない。

畠山はここで、機械による文字通り機械的な動作を、むしろ自然なものとして捉えようとしている。ここにはやはり畠山自身が、機械の自動生成するオートマティズム的な手法に作品を委ねる理由が見て取れるだろう。カメラはどこまでも自然であり、また精緻に現実に反応する科学そのものの所作を実現する。そこから作家の人為を奪っていくことは、カメラのパフォーマンスを最大限に高めることだと言えるだろう。すると究極的には、カメラはむしろ人間にとってわかりやすいリアリズムに奉仕して現実を描写しないことすら浮かび上がっていく。

River #5 / 1993年 /(C)HATAKEYAMA NAOYA All

Rights Reserved.

これは、東京の渋谷川の川底に降りて撮影したものです。日本の土木技術の完璧さを示すかのように、護岸の縁が、渋谷駅から恵比寿駅の間に、どこまでも水平に伸びています。その縁と同じ高さにカメラのレンズを置くことによって、肉眼では確かな奥行きを持っている護岸の縁が、写真では、一本の単なる線に還元されてしまっています。

同書 99頁より引用

カメラは機械として、また自然なあり方として、律儀に風景を描き出す。図画としては奥行きを伝えるために角度を持って描かれてよいはずの護岸の縁が、撮る角度によって単に水平な一本の線になってしまう。ここに写真の機械的な過激さがあるが、それは同時に自然な冷酷さでもある。そこまでして作為を取り払い、機械的に動作するカメラが作り上げた作品に対して、それでもやはり人は心を動かす。そこで、畠山の問題意識は再び「芸術とは何か?」ということに立ち返るのだ。機械は自然として、あくまでも実直に反応を返し続ける。では、私たちは機械的な反応のどこに心を動かされているのか? なぜそれを芸術と呼んでいるのか? そのことはモダニズムが訴えた伝統性への批判とは、もはや別の問題としてある。

前述したように、この本にその答えは明記されてはいない。この本はあくまでも、作品が機械的に生み出され、その内部には何もないという事実だけを正しく指摘する。それは作品に向かった時の心の動きを素朴なままに守ろうとする強い意志でもある。その姿勢は私たちが感動について語り始める準備として、とても謙虚で、かつ誠実だ。

文=さやわか

『話す写真 見えないものに向かって(小学館)』

関連記事

「光 松本陽子/野口里佳」国立新美術館 文=小菅智和『VICE MAGAZINE』

『Studio(Steidl)』 著者=Paolo Roversi

「Hang Reviewers High」

http://someru.blog74.fc2.com/

http://someru.blog74.fc2.com/