WEB SNIPER's book review

イギリス人写真家が日本という異文化に見た美学

ロンドンのインディペンデント出版社〈モレル・ブックス〉より出版された、イギリス人ファッション写真家・クレイグ・マクディーンによる写真集『SUMO』。ファッション写真の専門家である彼は、何故、日本の国技である相撲をテーマに写真を撮ったのか。一枚一枚が語り出す言葉に耳を傾けていく。

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

■異国人が見た"SUMO"

今回ご紹介の1冊は、ロンドン発の出版社〈モレル・ブックス〉から2011年に発刊された写真集『SUMO』。これは、地球で部屋探しに明け暮れる某マリモ星人のことではなく、日本が世界に誇る国技\x87\x80スモウ\x87≠フことだ。いかにもサムライゲイシャな和綴じの本書をめくると現われるのは、大相撲力士らが繰り広げる朝稽古の様子である。

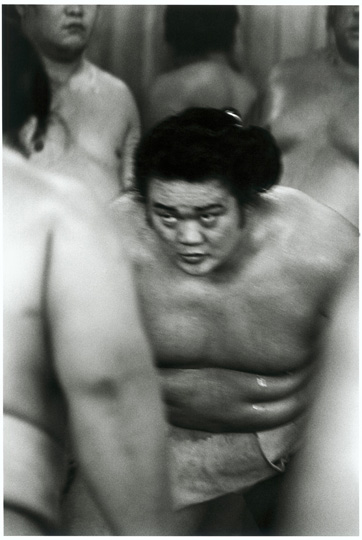

まだ幼い面影をのこした若手力士の髷(まげ)結いから始まり、準備体操、すり足、四股(しこ)と展開していく。その後のぶつかり稽古では、肉鎧で身をかためた力士らが見守るなか、ひとりの力士がもうひとりに向かって一心不乱に突進。シャッタースピードにまさる速度でぶつかる姿は、動作の軌跡をなぞるように被写体ブレを引き起こしている。まるで肉体の境界線をこえた2人の力士が写真に溶け、ひとつの塊として融合したかのようだ。そして衝突のエネルギーは受け側によってしなやかにレシーブされ、ぶつかった側は地に倒される。なんとか起き上がったその全身には、まるで獣毛でも生えたかのように土が覆いかぶさっている。

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

■クレイグの初期衝動

師にニック・ナイトを持ち、「ヴォーグ」や「ハーパース・バザー」といった一流ファッション誌をクライアントに持つイギリス人ファッション・フォトグラファー、クレイグ・マクディーン。彼が力士の稽古場を写したのは、いまから遡ること19年前の1993年。ビル・クリントンがアメリカ大統領に就任したこの年に訪日した彼は、1年間の日本滞在を決め、カメラ片手に"スモウ・レスラー"の世界へと飛び込んだ。

この時のことについて、彼は本書のあとがきにこう記している。

「まず手始めに、稽古が開始される毎朝5時にはドヒョウを訪れることにした。初めこそ眺めるだけであったり、撮るにしても一定の距離を保っていた私だが、それは彼らが私の眼に"触れてはいけない聖域"のように映ったからだ。しかし時間の経過とともに近づけるようになり、そうして間近でとらえる彼らの肉体的特徴や稽古の様子は、私に得体のしれない畏怖の念を抱かせた」

『SUMO』あとがきより一部抜粋の上、翻訳

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

■なぜ稽古場なのか?

作品として相撲を写す――。その観点から考えると、『SUMO』にひとつの疑問が浮かぶ。正直なところ、相撲を被写体にするのであれば、稽古場よりむしろ大相撲本場所こそが理想の撮影場所に思えるのだ。

なにより花形力士が勢揃いする晴れ舞台だし、本舞台ならではの異様な気迫と緊張感はまさに見所である。せわしない動きでピョンピョンと飛び回る行司は若干うっとうしいものの、それでも豪華絢爛な衣装をまとっているわけだから、丸裸の力士だけよりは土俵を彩ってくれるだろう。さらに、四方八方から降り注ぐライティングは上品な光と影をもたらし、勝負をよりドラマチックに仕上げてくれる。

まったくもって撮影にふさわしい環境こそ、本場所のように思えないだろうか。実際、過去に多くの写真家が写してきたのは、決まって本場所土俵上の力士たちだった。

ではなぜ、クレイグは稽古場にこだわったのか?

■手がかりは動機に

ここで注目したいのは、クレイグが相撲と出会ったきっかけ、そしてなぜそれを撮り続けたいと思ったのかという動機である。

あとがきにもあったように、クレイグは稽古場で得体のしれない神々しさを抱いた。それが相撲に対する彼のファースト・インプレッションであり、18年の歳月を経てなお、彼に「写真集にしたい!」と思わせるだけの強い初期衝動でもあったはずだ。

つまり『SUMO』のモチベーションは、トラディショナル・ジャパンとしての相撲に対するカルチャー・ショックに根ざしたものだと分かる。そしてそれを追求していくうち、日本という異文化に根ざした風俗的宗教観を察知し、そこにある種の美学をも見出したのかもしれない。彼はそれを、写真に、ひいては写真集に表現したいと考えたように思える。

では、『SUMO』から見いだせる美学とは一体なんだろうか?

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

■稽古に秘められた美学

一般的にぶつかり稽古とは、2人の力士が闇雲にぶつかり合うものではない。受けとめる側とぶつかる側を決めて行なう。そしてぶつかる方は幾度となく倒され、みるみるうちに汚れていくのだ。そんな両者の違いを『SUMO』は、ハイコントラストのモノクロームという、文字通り\x87\x80白黒ハッキリ\x87≠ツいた表現で色分けしている。これが単調なカラープリントであれば、ここまで印象的な差は出ないだろう。そして倒された側の肉体には\x87\x80漆黒の獣毛\x87≠ェ生やされるというわけだ。

稽古というイニシエーション(通過儀礼)を経て、1人の人間が\x87\x80リキシ\x87≠ニいう獣人へと変身していく。抱きかかえられ、倒され、そして土を被り、少しずつ少しずつ――。そうした儀式性や循環性こそ、稽古からつかみ取れる美学であるし、ひとつの形式美とも言えるだろう。そしてそれを鮮明かつ強烈なイメージに置換し得たのは、ひとえに一瞬の細部を切りとる写真行為との親和性があったからこそ。

つまり彼の感動は、あらかじめ用意された舞台の上で繰り広げられる\x87\x80見世物\x87≠ニしての相撲ではなく、下町の相撲部屋で毎朝行なわれる\x87\x80洗礼の儀式\x87≠ニしての相撲に対するものだった。そんな威厳ある伝統の美学を、クレイグのコンセプチュアルな写真行為が見事にあらわにすることで、『SUMO』という写真集の存在感はたしかなものとなっている。これがもし大相撲本場所での勝負を写したものであったとしたら、それこそこうしたメタファーもくみ取れていないだろう。

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

■稽古の形式美

本来、稽古とは鍛錬のために行なわれるが、それと同時に、師から弟子へ伝統が継承されるための場でもある。それは時に、動作に名称をつけることで伝わりやすくもなるだろう。それが\x87\x80型\x87≠セ。そして能や歌舞伎を見ても分かるように、型には往々にしてある種の形式美が見いだせる。大相撲でも横綱土俵入りが醍醐味のひとつとされるのもそれで説明がつくだろう。そんな伝統ともいえる型を体得する場所こそ、紛れもない稽古場というわけだ。だから相撲の稽古に形式美を見いだすことは、決して極端なことはではない。

そもそも相撲の起源をたどると、古くは日本最古の歴史書『古事記』における「タケミカヅチ神×タケミナカタ神の一本勝負」まで遡る。それ自体は神々の出来事を綴ったもので、あくまでフィクション。しかし神話とは得てして、人の手でなぞられるものだ。つまり相撲は男の決闘である以前に、神話再現という点で一種の儀式(祭りごと)なのである。それは、愛知県大山祇神社で毎年執り行なわれる\x87\x80一人角力(ひとりすもう)\x87≠フような伝統神事からも図り知れる。

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

■土俵、それは宇宙

『SUMO』を締めくくるラストカットは土俵だ。稽古場から最後の数人が立ち去る様子がわずかに映っている。きっと稽古後の光景だろう。力士らに粗くほじられた土俵は丁寧に手入れされ、なんとも心地よさそうだ。手前の地面にはイナヅマのようないくつものヒビ割れまで入っているが、これは日々の四股踏みが原因だろうか。もともと四股には地の神を鎮める意味合いがあることを踏まえれば、力士と地の神が交わしたコミュニケーション跡のようにも見える。とにかく土俵だけに集中されたシンボリックな1枚だ。

体当たりしては倒され、倒されては体当たりする、ぶつかり稽古。そこから導き出せるのは、循環性というキーワードだ。そして、ヘトヘトにくたびれた力士が地を這いつくばる様子は老人のようでもあり、赤ん坊のようでもある。そんな輪廻転生を彷彿とさせる行為が延々と繰り返されるのは、\x87\x80サークル\x87≠竍\x80ゼロ\x87≠\xF0象徴する土俵の上だ。これらを頼りに\x87\x80無限\x87≠ニいう終着点まで辿るのはそう難しくない。

土俵といえば相撲、相撲といえば土俵――。これぞ相撲の最たる形式美であり、始まりでも終わりでもある宇宙そのものだ。ラストカットを土俵で飾ることでも、『SUMO』は相撲の美学や世界観を端的に表現している。

(C) 2011 Photographs Craig McDean & Morel Books

奇しくも本書が発刊された2011年は八百長問題で角界が大きく揺れた年。しかし相撲が到底それだけで成り立つものじゃないことをクレイグの写真は証明してくれている。そういう意味でも写真集『SUMO』は、19年という長い潜伏期間を経て、登場すべきタイミングで生を得たと言えるだろう。

相撲は国技館で生まれてるんじゃない、稽古場で生まれてるんだ!!

■新鋭出版社の貢献

本書を発刊した〈モレル・ブックス〉は、主にアート・ブックを取り扱うロンドンのインディペンデント出版社。アーロン・モレルによって数年前に立ち上げられた。創設してわずか数年のうちに、テリー・リチャードソンやライアン・マッギンレーのような売れっ子フォトグラファーから、ボリス・ミハイロフなどの大御所の写真集まで手がけるなど、まさに破竹の勢いで活躍している。作家との関係性を第一に考え、そして彼らが気に入る本を作るため、時間と労力をかけて1冊1冊を丁寧に生み出しているため、どれも極少部数のリミテッド・エディションだ。

そんな〈モレル・ブックス〉が貫くのは、非営利出版というスタイルだ。利益第一ではなく、印刷によるアートの普及を純粋な目的に掲げているというわけだ。その証拠に、どの本もすぐ完売する傾向にあり、買おうか悩んでいるうちに在庫がなくなっていることも少なくない。

本の、そして写真集の行く末が危ぶまれるいま、世界の注目が集まる期待の出版社である。

文=コスガトモカズ

『SUMO』(Mörel Books)

関連記事

『話す写真 見えないものに向かって』著=畠山直哉

「光 松本陽子/野口里佳」国立新美術館 文=小菅智和『VICE MAGAZINE』

『Studio(Steidl)』 著者=Paolo Roversi

佐藤謙吾 写真展『サイレント・フィクション』

文=小菅智和『VICE MAGAZINE』