(C) copyright 2009 Kengo Satoh

WEBsniper Special Photo Review

11月10日〜11月23日 新宿ニコンサロン

佐藤謙吾 写真展『サイレント・フィクション』佐藤謙吾が撮る「街」の写真が尽きないイマジネーションを掻き立てる。 見慣れているはずの風景が「水面」ひとつで異世界に変わる時、貴方の胸でざわめく感覚はどんな言葉に変換できるだろうか。『VICE MAGAZINE』編集部の小菅智和氏が言葉のマシンガンで波紋を作り、思索のヒントを提示します。

写真家にとって、コレほど"狩り"に適した街は世界的に見ても少ないだろう。それは数多の写真家が東京を撮ってきた歴史を振り返ってみても分かるコトだ。写真家のみならず、最近では映画監督ギャスパー・ノエが東京を舞台に新作『Enter the Void』の撮影を行なったりと、とにかく海外から見ても魅力的に見えるみたいだぜ(『Enter the Void』についてギャスパー・ノエから聞いてきたViceのインタビューはココでチェックしてくれ)。

(C) copyright 2009 Kengo Satoh

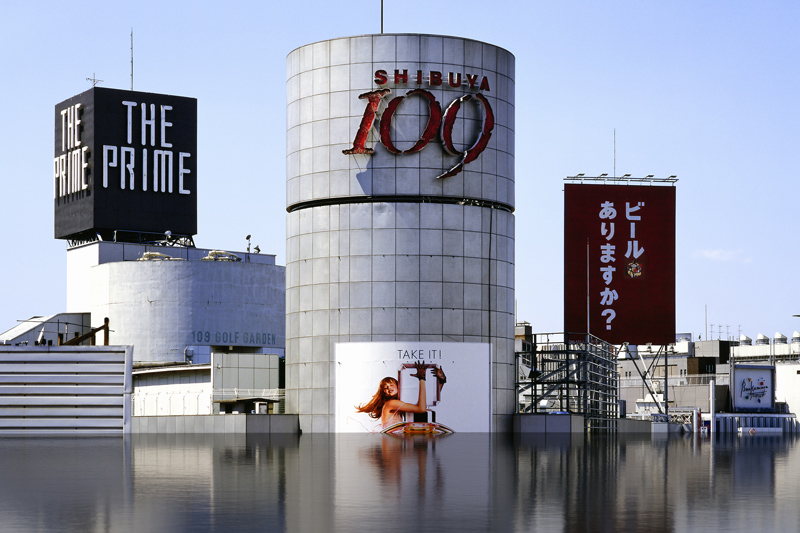

さて本展もまた、無謀にも東京を被写体にした写真シリーズと言える。青山、新宿、渋谷、芝公園(東京タワー)、台場、初台、勝鬨、豊洲、高井戸......。写真からは、無作為かつ無機質にそびえるビルの様子がうかがえる。まあココまでは至ってフツウの風景写真なんだけど......よく観ると"どの街もドップリと水没しちゃってる"んだよね。オレたちがよく見知った街がズッポリ水没して、アラレもない姿になっている。そしてこのシリーズのウリはそれだけ。でも実際に写真を見てくれたら、その異様さと美しさが伝わるハズだ。建物こそブッ壊れてたりするワケじゃないけど、まるでメガテンの世界よろしく"ICBM(大陸間弾道ミサイル)で壊滅させられて廃墟と化したTOKYO"みたいな雰囲気を漂わせている。あるいはマンガ『ドラゴンヘッド』に出てきた"水没日本"が記憶の奥底から湧いてきたからかもしれない。とにかく世紀末的な香りが漂ってくる。

(C) copyright 2009 Kengo Satoh

東京という"不浄の街"が水に沈むコトで浄化されているようにも見える。すなわち、"東京砂漠"ならぬ"東京浸水"だ。あるいはもしかしたら2006年の映画『日本沈没』からヒントを得たのかも。実はこの展示を観に行った際、展示会場で作者と話す機会があったため、この点を質問させてもらった。「海のない故郷・町田市で過ごした子供の頃......」佐藤氏は語る。「縄文時代には海が間近まで迫っていたと知り、当時から自分の住む団地が水辺になる光景を思い浮かべていた。そのイメージが今なお残っていて、今回の作品ではそれを現在の自分が住む東京の都市景観に置き換えている」。どうやらオレの下らない予想はハズレだったようだな。ファッション、金貸し、電気量販店、オトコ専用ポルノビデオ鑑賞個室、飲み屋、ゲームセンター、カラオケ......。東京ならではの欲望を誘う看板群も水の浄化作用には太刀打ちできないらしく、こうなるとむしろ"私たち、ホントはとってもクリーンなお店なんですよ!"とでも誇張しているようにも見えてくるからフシギだ。いっそのコト、こうした業界の連中はこの作者に広告写真を撮ってもらえばイイと思うぜ! もちろん、この水面効果をウマく使ってな!

(C) copyright 2009 Kengo Satoh

ちなみに本作がCGで作られていると思った人、手を挙げてくれ。おそらく全員が全員、手を挙げただろう(都市を擬人化してズリネタにできるヘンタイ以外はな)。みんなおめでとう、見事不正解だ。実はコレ、撮影が全てアナログ作業で賄われている。作者の佐藤はまず脳裏で"存在しない水面"を想像しながら、東京の都市景観をフィルムカメラで撮影。この時点じゃもちろん水面の存在しないフツウの都市写真なワケだが、そうして出来たネガを高精度スキャンし、大判プリンターで引き延ばす。そのプリントをさらに接写してるんだ。肝心なのはココで、プリントに或る板を当てて接写するコトで初めて水面はその産声を上げるってなワケさ。「映画より遥かに高解像を求められる写真において......」佐藤は言う。「動画を前提として進化する3Dソフトやその技術では納得いく品質を求めるのは難しいと思い、水面をデジタル処理で表現する方法は除外した。それに加え、手作りによって写真のディテールからにじみ出る風合いといったモノが最終的に必要だという思いもあった」。このコトバは特に若手のみんなが肝に銘じるべきモノだ。確かにこの擬似水面をCGで作ったとしたら、メチャクチャ手間ヒマがかかるコト間違いなしだろ? レンズに近づくほど像は揺らぎ、曖昧になっていく。それに加えて遠近感を出すタメの自然なボケも必要とされる。そんなのをPC上でやろうと思ったらトンでもない労力を必要とするだろう。とにかく"こういう手もあったんだな"という意味では驚かされるぜ。

もっとも、アイデアはシンプルであれど、実現するコトがなによりも難しい作品だ。とりわけ"ただの板"を"水面"に見立ててしまうその技量、きっと相当な技術の持ち主......と思ったら、作者は某酒造メーカー所属の広告フォトグラファーだった。"ああ、納得"ってカンジだよな。というのも、コンセプトと作風の鋭さがどうも広告写真っぽいと思っていたからだ。"分かりやすく、それでいて皮肉的"そんなカンジがしないかい? 写真と被写体に振り回されない説得力、あるいは鑑賞にも堪えうる美しさがそこにはある。

(C) copyright 2009 Kengo Satoh

たしかに東京は汚い上、建物にも秩序がない。コレだけ個人が好き勝手やって成長を遂げる街ってのは世界的に見ても有数だろう。そんな東京を被写体にしようと思うのは、写真家として自然な動機だ。だからこそ、今まで数え切れない写真家たちが挑んできた。しかし興味深いからと言って、ただ撮っただけじゃ、誰が撮っても同じだ。森山大道の撮った"新宿"がどうしてスゴいのか? それは、"アレブレボケ"という当時の写真界ではタブーとされていた写真の性質をプラスに活かすコトで、新宿に潜む闇を描いたからだ。じゃあ中野正貴の『TOKYO NOBODY』はなぜアレほど面白く見えたのか? それは、長時間露光という技術をウマく利用するコトで"人のいない東京"というパラレルワールドを生み出したからだ。えっ、「じゃあアラーキーはどうなんだ」って? 彼は、コミュニケーションっていう、写真家にとって最も大切な能力を使って"氷のように冷たいとされる東京人にも血はちゃんと通ってるし、一見コワそうな歌舞伎町のニイちゃんたちだってイイ笑顔で笑うんだぜ"ってコトを示したり、"日本人の記録を作る"ってコトでドイツの写真家アウグスト・ザンダーのプロジェクト『Menschen des 20. Jahrhunderts(20世紀の人々)』の日本版をやってのけたりしてる。特に、"フツウ"の写真家が都市を撮る時、得てして通行人は"障害物"としてウザい存在だ。だけどアラーキーの撮る都市には必ず"ヒト"が潜んでいる。しかもそれはただの"ヒト"じゃなくて、"人間"として個性豊かに1人1人描かれているんだ。それって、なかなか出来なくないか?

(C) copyright 2009 Kengo Satoh

すべからずして傑作には、大なり小なり"写真家の眼"が反映されている。つまり、見え方は1通りじゃなくてイイんだ。本作の作者の眼には、東京が水没して見えた。じゃあキミの眼に東京はどう写る? それを知るのに手っ取り早い手段は"海外と日本を比較するコト"だ。そうするコトで初めて客観性は芽生えるんだから。というワケで、『Vice Magazine』では世界のあらゆるネタを毎号掲載している。贔屓にしてくれよ。

佐藤謙吾作品『サイレント・フィクション』はiPhoneで無料閲覧アプリを公開中。アプリ名は『写真集「サイレント・フィクション」』だ。iPhoneユーザーは今すぐダウンロード。

文=小菅智和(『VICE MAGAZINE』)

『VICE MAGAZINE -1994-(Vice Japan)』

価格:フリー

ナンバー:VOLUME 6 NUMBER 4

発行:Vice Japan

『VICE MAGAZINE』の定期購読は年間送料として5,000円/10冊分にて受付中。お申し込みはsubscribe@vicejapan.comまで。

出版社サイトにて詳細を確認する>>

ナンバー:VOLUME 6 NUMBER 4

発行:Vice Japan

『VICE MAGAZINE』の定期購読は年間送料として5,000円/10冊分にて受付中。お申し込みはsubscribe@vicejapan.comまで。

出版社サイトにて詳細を確認する>>

関連記事

インベカヲリ★ グループ展 『美化されたタブー』 文=小菅智和(『VICE MAGAZINE』)

Tomo Kosuga

VICE Magazine Japan エディター。

VICE Magazine Japan エディター。