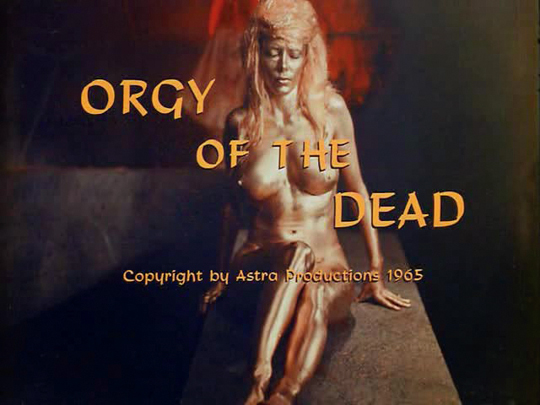

1965年公開映画「死霊の盆踊り」タイトルバック

WEB SNIPER special contents

『金粉奴隷コレクション』(大洋図書)発売記念!!

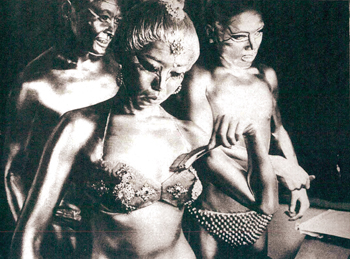

金粉の魅力を網羅するオールコンプリートブックとして発売されたムック『金粉奴隷コレクション』。金粉AVをはじめとする金粉プレイの世界を豊富な写真と共につまびらかにする本書ですが、そもそも、裸身に金粉を塗って鑑賞する文化にはどのような歴史があるのでしょう。その知られざる流れを「金粉ショーの歴史」として、ネットワーカー・ばるぼら氏に探っていただきました。本邦初の試み、今回が後編です。ここまでを前史とするなら、いよいよ本番だ。戦後の金粉ショーはどのように始まったのか。それはやはりNDTが鍵だったと考えられる。

1949年12月13日から日劇で行われたショー「ゴールド・パラダイス」において、女優の江藤テイ子が"金色のヴィーナス"を演じた。当時の『読売新聞』には〈戦前来訪したマーカス・ショウに全裸の女性が全身に金粉を塗つて登場したが、十三日から丸の内某劇場に江藤テイコが一分間以上そのまゝにしておくと毛穴がふさがつて死ぬというこの金粉を塗つて出演する〉と紹介されている【※6】。大事なのはマーカス・ショーの影響が戦後に受け継がれたということだ。実際に観た人の感想を探すと〈江藤はグロテスク〉〈精彩を欠いていた〉などと書かれているが、それでも金粉ショーに挑戦したおそらく初めての日本人女性として、ここに記録しておきたい。

この江藤のショーの翌年、1950年には、早速影響を受けたであろういくつかの事例が確認できる。まず、新宿セントラル劇場で3月1日から吾妻京子が金粉ショーに挑戦している。吾妻は1949年に同劇場の観客の人気投票で西の横綱(ミスセントラル)に選ばれたほどの人気女優で、当時の新聞では〈さすが吾妻京子=危険承知で奮斗〉と書かれたという【※7】。

同じく新宿セントラル劇場で、1950年10月に、女優のユリー若草が、全身にダイヤ粉を塗って"決死の踊り"のストリップを披露した記録が残っている。ダイヤ粉を塗ったというのは後にも先にもユリー若草以外見たことがない。

そして1950年にオープンした大阪のキャバレー「メトロ」では、詳細は不明だが全裸の銀粉ショーが行われたという。これを演出したと証言しているのが矢田茂である。戦前にNDTに加入していた矢田は、秦豊吉が企画した日本最初の額縁ショー(1947年1月15日に新宿帝都座の5階劇場で行われた「ヴヰナスの誕生」)に演出で参加していた【※8】。

こうして1950年を境にストリップの演目に新たに金粉ショーが加わった。その始まりは、裸であるだけでは満足しなくなった観客の要望に応える受け身な姿勢ではなく、他の誰もやっていない演目で世間の注目を集めたいダンサーたちの自己主張があった。当時の金粉ショーの資料は少ないが、一例として映画「電送人間」(1960年公開)のキャバレーのシーンなどを参照するといいだろう。

■前衛とアングラを支えた金粉ショー

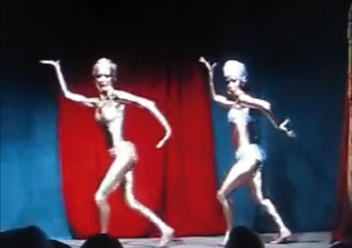

前出したように、1964年の映画「007 ゴールドフィンガー」の大ヒットが、肌を金粉で塗った女性のエロチックでミステリアスな存在感を世界中に知らしめたことは想像に難くない。サイテー映画監督として有名なエド・ウッドのZ級ホラー代表作「死霊の盆踊り」(1965年制作)に早速、全身金色の女性が登場していたり、ジョージ・ハリソン・マークス監督の「性愛術入門」(1969年制作)に、全身がテカテカに塗られた未来の女性が登場するなど、様々な場所で「ゴールドフィンガー」のパロディ/オマージュが演じられた。日本でもドラマ「特別機動捜査隊」の第300話「螳螂のような女」(1967年7月26日)に金粉ショーのシーンが登場している。

「007」以前からすでにキャバレーやストリップで金粉ショーが存在していたことは書いたが、日本では別の流れで金粉ショーにたどり着く人々もいた。土方巽らの暗黒舞踏派である。土方は自分たちの公演のための資金をキャバレーでのショーのバイトで稼いでいた。普段は女性ダンサーが派遣されていたのだが、ある時、女性がいなくなってしまったため、仕方なく男性だけでキャバレーに向かった。男性ダンサーだけで出演するのを運営側から断られないよう虚勢を張って顔を金色に塗ったのが、金粉ショーのきっかけになったという。1965年8月に土方の舞踏研究所「アスベスト館」に住み込むようになった舞踏家の玉野黄市は、当時のことをこう回想している。

〈旅館で、真鍮とベビーオイルを混ぜて、三人(引用者註...土方巽、石井満隆、玉野黄市の三人のこと)で顔だけ金色に塗って、浴衣、丹前を着て、甲府の街中を歩いてキャバレーへ行った。おかしいようね。キャバレーはヤクザもんの店だけど、ゴールドの顔で『よろしくお願いします』と言えば、あっちだって何もできないさ。それで、男三人で全身に金粉を塗って踊る。女の子がいなくなったからしょうがない〉【※9】

土方たちは男性だけで客の興味を引くよう、金粉を塗ってダンスをした。「ゴールドフィンガー」の影響で、男性でも金粉は珍しがられ、ショーとして売り込めたのである。「007」人気の影響はそんなところにあった。やがてこれが暗黒舞踏のキャバレー回りのショーの定番となっていく。土方のもとに1965年にやってきた麿赤兒も3年ほどキャバレー回りをやらされ、麿と一緒に1964年にアングラ劇団「状況劇場」を設立した唐十郎も、稽古場に困ってアスベスト館を紹介された時に土方と知り合い、やがて唐は妻の李麗仙(当時は李礼仙。1988年離婚)と一緒に金粉ショーに派遣されるようになったという。

麿〈金粉ショー一回行くと一万円ぐらいにはなったんじゃないかな。残りは土方さんのとこへ全部入っていくから、ピンハネなんてものじゃない、全ハネ(笑)。それでも何の苦にならないですよね。土方さんはその金で踊りをドーンと打つわけでしょう〉【※10】

唐〈相当穴が開いたんだと思います。そうでなければ、僕をダンサーに使おうなんて思わないでしょう。だって、踊れないんですから〉【※11】

唐十郎の状況劇場は新宿花園神社境内の赤テントでの芝居が有名だったが、そのテントの購入費用(当時で44、5万円)は金粉ショーで稼いだというし、状況劇場から1970年に退団した麿赤兒は1972年に舞踏集団「大駱駝艦」を主宰、土方方式で団員に金粉ショーのキャバレー回りを斡旋し【※12】、一時期は年商2億円を超え、80年代前半に中古の4階建てビルを購入したほどである。偶然が生んだアングラ人脈の金粉ショーだったが、結果として日本の前衛/地下文化を経済的に支える重要な存在となった。

唐〈相当穴が開いたんだと思います。そうでなければ、僕をダンサーに使おうなんて思わないでしょう。だって、踊れないんですから〉【※11】

■金粉ショーに絡んだ事件

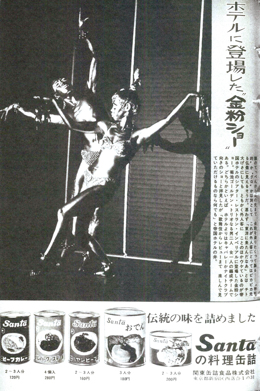

60年代後半はなにもアングラだけではない。日劇では1967年から1969年まで、「菊池ゴールデン・トリオ」という金粉ショーのグループが出演している。同トリオは小牧バレエ団出身の男2人・女1人で50年代末に結成され、帝国ホテルのシアター・レストラン・インペリアルに出演して外国人客から人気を集めていた。ニュージーランドや東南アジアから呼ばれてショーをしたこともあったという。1966年に公開された小林旭主演の日活アクション映画「不敵なあいつ」に金粉ショーのダンサーとして出演しているため、彼らの姿は今でも楽しめる。

『週刊新潮』(新潮社)1967年1月28日号「ホテルに登場した"金粉ショー"」より、菊池ゴールデン・トリオ

彼らのようにホテルのステージショーで金粉ショーを披露するグループは、「ゴールドフィンガー」の影響もあってか、60年代後半は徐々に定着してきていた。しかしその流れで悲劇が起きてしまう。

1969年2月5日、福島県郡山市熱海町高玉にある「磐光ホテル」付属の娯楽センター「磐光パラダイス」1階から出火し、死者31人、負傷者41人を出す大惨事となった。ホテル専属の金粉ショー舞踏団「セブンスター」のショーダンサーが、小道具に使うベンジンを染み込ませた松明を、楽屋の石油ストーブ脇に置いたまま席を離れ、その間に引火した。1978年に防火管理責任者のホテル総務部次長の禁固2年/執行猶予2年で幕を閉じたこの事故は〈金粉ショー惨事〉としてマスコミに報じられた。

ウェブサイト「ふくしま教育情報データベース」内「民友ニュース(県民ニュース)No.183」より、磐光パラダイスの火災を伝える「ニューストピックス1」http://is2.sss.fukushima-u.ac.jp/fks-db/mov/20037.183/20037.183.00002.html

付け加えると、金粉ショーが新聞を賑わせたことは過去に2度あり、1度目がこの惨事なら、2度目は10年後の1979年である。8月29日、北方舞踏派所属の学習院大学の女子大生が、大阪のストリップ劇場「九条OS」で全裸の金粉ショーを行い検挙されたのだ。北方舞踏派は1976年に暗黒舞踏派のビショップ山田が北海道小樽市で新たに旗揚げしたアングラ劇団で、日本中のキャバレーや温泉地を転々と回っている最中だった。60年代アングラの伝統的収入源は70年代末になっても変わらず続いていたのである。逮捕された女子大生は〈全裸で踊ることが違反であることはわかっていたが、芸術のためだと思い、がんばってきた。これからは劇団とも縁を切り、勉学に専念します〉【※13】とコメントした。

『読売新聞』1979年9月22日夕刊11頁「女子学習院大生とんだ"暴走"金粉ショーで摘発」

こうした事件の影響で金粉ショーが糾弾された様子はない。70年代には劇作家のつかこうへいが、出世作である「ストリッパー物語」(1975年)をはじめ「広島に原爆を落とす日」(西武劇場、1979年)「ヒモのはなし」(俳優座劇場、1981年)などの舞台で、銀粉を塗った男性のダンスを登場させている。また1977年のテレビドラマ「横溝正史シリーズ 三つ首塔」(原作は1955年の小説)にも金粉ショーが登場している。日本テレビ系バラエティ番組「今夜は最高!」で、80年代中頃にタモリと愛染恭子が全身金粉で「ゴールドフィンガー」の名場面を再現し、2人で1曲踊ってみたこともあった。観た人を少し驚かせる舞台演出として金粉ショーが定着してきたのがこの時期だろう。

1977年テレビドラマ「横溝正史シリーズ 三つ首塔」の金粉シーン

一風変わった活動としては、のちに「白虎社」に発展する大須賀勇率いる前衛舞踏集団「東方夜總會」が、1980年8月27日に和歌山県北山村(人口864人)のお盆行事に参加、老齢な村人たちの前で金粉アクロバット・ショーを行った記録が残っている。老婆たちは「きれいじゃのう」と楽しんだそうだ。

■路上に飛びだした金粉ショー

70年代末から80年代にかけて、金粉ショーに新たな動きが起きていた。これまでのような屋内ではなく、屋外で踊る大道芸としての金粉ショーである。その舞台のなかで現在最も有名なのが名古屋の「大須大道町人祭」であることは疑いようがない。

1980年10月11・12日、第3回「大須大道町人祭」ポスター

「大須大道町人祭」は、寂れてきた大須の町を再び盛り上げようと1975年に若者たちが始めたお祭り「アクション大須」を前身とし、商店街が引き継いで新たに始めた、毎年10月に開催される大道芸のお祭りである。第1回は1978年10月14・15日で、この時の実行委員長・原智彦は、翌年から岩田信市【※14】とともに劇団「ロック歌舞伎スーパー一座」を旗揚げし有名になった美術家/歌舞伎役者でもある。さらにこの第1回の企画・構成には「天井桟敷」の寺山修司が関わっている。商店街活性化という目的の裏にはアングラの血脈が流れていた。

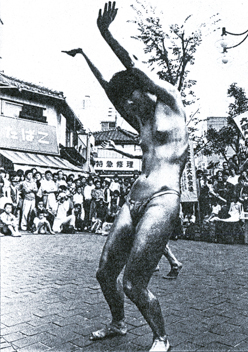

ただ、50万人の来場者を集める大盛況で、CBSソニーから実況録音盤『大道芸』というレコード(監修・ナレーションを寺山修司が担当)まで出たこの第1回だが、記録を見る限り啖呵売人、渡世人、香具師が中心で金粉ショーはまだ行われていない。金粉ショーが確認できたのは1980年の第3回からだ。全身に金粉を塗った女性ダンサーの写真を当時の雑誌【※15】で発見した。そのダンサーが誰かといえば「ダンス・ラブマシーン」の古川あんずであった。古川は1974年に大駱駝艦に参加、そこで知り合った舞踏家の田村哲郎とともに1975年にダンス・ラブマシーンを結成し独立した女性舞踏家である。おそらく古川は大駱駝艦から金粉ショーを学んだのではないだろうか。

『アサヒグラフ』(朝日新聞社)1980年10月31日号・91頁「哄笑と興奮がうずをまく 手づくりの庶民のまつり『大須大道町人まつり』」より、ダンス・ラブマシーン(記事ではダンシング・ラブ・マシーンと表記)の舞踏

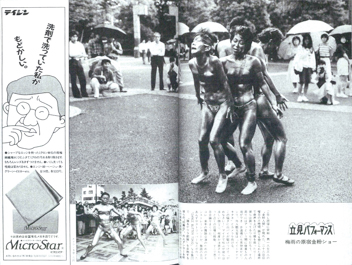

古川はその後も継続的に金粉ショーを行っていたようで、1988年6月26日に原宿の路上でも金粉パフォーマンスを行っている。その時は、古川、伊藤キム、カセキユウコ、ほか女性1人の計4名で新たに結成した"踊るゲリラ部隊"集団「DANCE BUTTE TOKIO」の初舞台で、翌年に渋谷パルコで行う公演のデモンストレーションという名目だった。原宿では1977年5月に歩行者天国がはじまって以降、若者たちのあいだでストリート・パフォーマンスが流行しており、路上で何かをすること自体は珍しくなくなっていたが、さすがに金粉ショーはまだ目立ったのだろう、すぐに白バイがやってきて止めさせられたという。

話を戻すと、80年代のどの時期かは不明だが、「大須大道町人祭」には古川も一時在籍した大駱駝艦が参加するようになり、それから毎年恒例行事として金粉ショーが行われるようになった。白昼行われるゴールデンズ(大駱駝艦所属の女性6人による金粉舞踏ユニット)の金粉ショーと、夜の観音本堂前で松明を持った金粉の男女が妖しく踊る神々しい様子は、近年、この祭りを取り上げるマスメディアが必ず言及するほどだ。90年代以降、金粉ショーがストリート・パフォーマンスとして一般認知度を高めたのは、大駱駝艦の尽力によるものといっていい。2012年10月に大駱駝艦は渡仏しパリ日本文化会館で公演を行ったが、そこでも金粉ショーは披露され、劇場の空気を掌握したと言われる。

『週刊新潮』(新潮社)1988年7月7日号「立見パフォーマンス 梅雨の原宿金粉ショー」より、DANCE BUTTE TOKIOの舞踏

■近年の金粉ショーの状況

では近年の屋内の金粉ショーはどうなっているだろうか。1999年10月にストリップ記者クラブのプロデュースで開催された「日本異色ストリップ50年史」(若松劇場)で、早乙女宏美が金粉・銀粉ショーを披露したが、この企画自体が昔のストリップにあった異色の演し物を並べる意図があり、金粉ショーの復活というよりも、むしろ過去のものとして参照されたにすぎない。占い師/開運マルチタレントの黄金咲ちひろが2004年にリリースした『黄金の窓 黄金咲ちひろの開運世界』や『金粉蝶 羽ばたいてご開帳』などの金粉ヌード作品は、本人のキャラクターと連動して金粉に必然性があり、現在形であったが、ショーと呼べるかは疑問を挟む余地がある。

そうした流れを踏まえて、現在金粉ショーで台頭しているのは、竹ち代毬也が2005年に結成した金粉パフォーマンス集団「新世界ゴールデンファイナンス」となるだろう。彼らの活動は金粉ショー復活を明確に意図したもので、平成の新しい見世物として日本全国で活躍している。竹ち代は2012年に秋風リリー、フジ子エルモッサらと金粉ショーチーム「The Nobebo」も組織し、別府の国際芸術祭「混浴温泉世界」などに出演した。この時、The Nobeboの金粉ショーの指導をしたのは、元「白虎社」の水野立子と佐東範一だった。ここにもかつての前衛舞踏の血が受け継がれていたようだ。

■エピローグ

以上、日本を中心に金粉ショーの100年以上の歴史を断片的に辿ってきたが、このように見ていくと、戦後のいたるところに前衛舞踏やアングラ演劇の影響が確認できるだろう。本稿ではあくまで「ショー」にこだわった記述を心がけたため、ウェット&メッスィーの文脈、最近の「金粉奴隷」シリーズに代表される金粉AVの文脈などは触れていない。また、ストリップ劇場で金粉ショーをやったことがある踊り子たち(杏&逗子王、ホクシー・レイラ、花宝鈴、相田樹音......)のリストは、資料が乏しく調べきれなかった。それらを含む一大金粉史は、今後の歴史研究家に託したい。

1934年を舞台にした久生十蘭の小説『魔都』(1937~38年連載)に"カーマス・ショオ"なる劇団が登場するとか、1945年から1954年まで短期間存在した宝塚歌劇団の男子部に所属したダンサーの福島亘が解散後に金粉ショーを行っていたとか、1992年に出たモア・ディープというハウス・ミュージックのユニットによるアルバム『NUDIST』のジャケットで全身金粉のメンバーの写真(撮影は篠山紀信!)が使われているとか、文中で触れられなかった小ネタは多いが、それらの話はいつか別の機会としよう。

金粉ショーは決してストリップのオマケ演目ではない。金粉ショーの歴史は、日本の裏ショービジネス史であり、日本の前衛/地下文化史だった。ここではそう結論づけて終える。

構成・文=ばるぼら

【註釈】

【※6】『読売新聞』1949年12月12日夕刊4頁「芸能トピック」

【※7】みのわ・ひろお『日本ストリップ50年史』(三一書房、1999年5月10日発行)。ちなみに、吾妻は劇場副支配人の小山プロデューサーと愛人関係にあったが、小山は別の女優マリア・ローザとも関係していた。この三角関係のもつれから1951年7月に吾妻は失踪事件を起こし、週刊誌を賑わせた。吾妻は1954年に日劇ミュージック・ホールと契約している

【※8】矢田の自己申告による。ただし、当時の新聞広告を見ると「ヴヰナスの誕生」の構成・振付には益田隆の名前が書かれている。益田は日劇の演出家で、矢田茂とよく行動を共にしていたというから、益田の仕事を矢田も手伝った、くらいのニュアンスかもしれない

【※9】稲田奈緖美『土方巽絶後の身体』(日本放送出版協会、2008年2月25日発行)180頁「第八章・ダンサー土方」

【※10】『週刊文春』(文藝春秋)1996年4月18日号・80頁「麿赤兒 金粉ショーでキャバレー廻り 儲けた金でビルのオーナーに」

【※11】前掲書『土方巽絶後の身体』187頁

【※12】状況劇場の演出家で現在ノンフィクション作家の村尾国士は、唐の代役で李と金粉ショーに出たこともあったという

【※13】『読売新聞』1979年9月22日夕刊11頁「女子学習院大生とんだ"暴走"金粉ショーで摘発」

【※14】岩田は60年代に前衛パフォーマンス集団「ゼロ次元」を率いた名古屋アングラ文化の重要人物である

【※15】『アサヒグラフ』(朝日新聞社)1980年10月31日号・91頁「哄笑と興奮がうずをまく 手づくりの庶民のまつり『大須大道町人まつり』」 参考文献(註釈で触れなかったもののみ)

参考文献(註釈で触れなかったもののみ)

『アサヒ芸能』(徳間書店)1999年11月4日号「にんげんドキュメント お笑い帝王タモリ「昼の顔夜の顔」」

『演劇界』(演劇出版社)1967年4月号「日劇と国際劇場」

『現代風俗 興行 イッツ・ショウタイム! 現代風俗研究会年報第26号』(新宿書房、2005年2月20日発行)所収、森治子「大須大道町人祭のはじまり」

『甲南女子大学研究紀要』(甲南女子大学)1999年「戦後の谷崎潤一郎 新資料に寄せて」(細江光)

『週刊新潮』(新潮社)1988年7月7日号「立見パフォーマンス 梅雨の原宿金粉ショー」

『週刊新潮』(新潮社)1967年1月28日号「ホテルに登場した"金粉ショー"」

『朝日ジャーナル』(朝日新聞社)1982年11月12日号「光芒の1920年代(54)ジョセフィン・ベーカー」(伊藤俊治)

『潮』(潮出版社)1982年2月号「ミュージカルに賭ける車椅子人生」(朝倉俊博)

『宝島』(宝島社)2014年7月号「昭和遺産探訪70回 金粉ショー アンダーグラウンドからストリートへ」(藤木TDC)

『國文學 解釈と教材の研究』(學燈社)1993年5月臨時増刊号「明治・大正・昭和 風俗文化誌」

ストリップ史研究会『ストリップ芸大全』(データハウス、2003年12月25日発行)

阿木翁助『青春は築地小劇場からはじまった』(社会思想社、1994年10月30日発行)

橋本与志夫『ヌードさん ストリップ黄金時代』(筑摩書房、1995年4月25日発行)

山川浩ニ『昭和広告60年史』(講談社、1987年7月15日発行)

小川昇『生涯現役 舞台照明家の一世紀』(小川舞台照明研究所、1997年4月3日発行)

森秀男『現代演劇まるかじり』(晶文社、1983年11月30日発行)

『アサヒ芸能』(徳間書店)1999年11月4日号「にんげんドキュメント お笑い帝王タモリ「昼の顔夜の顔」」

『演劇界』(演劇出版社)1967年4月号「日劇と国際劇場」

『現代風俗 興行 イッツ・ショウタイム! 現代風俗研究会年報第26号』(新宿書房、2005年2月20日発行)所収、森治子「大須大道町人祭のはじまり」

『甲南女子大学研究紀要』(甲南女子大学)1999年「戦後の谷崎潤一郎 新資料に寄せて」(細江光)

『週刊新潮』(新潮社)1988年7月7日号「立見パフォーマンス 梅雨の原宿金粉ショー」

『週刊新潮』(新潮社)1967年1月28日号「ホテルに登場した"金粉ショー"」

『朝日ジャーナル』(朝日新聞社)1982年11月12日号「光芒の1920年代(54)ジョセフィン・ベーカー」(伊藤俊治)

『潮』(潮出版社)1982年2月号「ミュージカルに賭ける車椅子人生」(朝倉俊博)

『宝島』(宝島社)2014年7月号「昭和遺産探訪70回 金粉ショー アンダーグラウンドからストリートへ」(藤木TDC)

『國文學 解釈と教材の研究』(學燈社)1993年5月臨時増刊号「明治・大正・昭和 風俗文化誌」

ストリップ史研究会『ストリップ芸大全』(データハウス、2003年12月25日発行)

阿木翁助『青春は築地小劇場からはじまった』(社会思想社、1994年10月30日発行)

橋本与志夫『ヌードさん ストリップ黄金時代』(筑摩書房、1995年4月25日発行)

山川浩ニ『昭和広告60年史』(講談社、1987年7月15日発行)

小川昇『生涯現役 舞台照明家の一世紀』(小川舞台照明研究所、1997年4月3日発行)

森秀男『現代演劇まるかじり』(晶文社、1983年11月30日発行)

『金粉奴隷コレクション』(大洋図書)

出演:翔田千里、北条麻妃、さとう遥希、小早川怜子、阿部乃みく

発売日:2015年2月26日

価格: 3480円 (3222円+税)

判型: B5判

ディスク: DVD1枚付き

出版社:大洋図書

Amazon.co.jpにて詳細を確認する>>

発売日:2015年2月26日

価格: 3480円 (3222円+税)

判型: B5判

ディスク: DVD1枚付き

出版社:大洋図書

Amazon.co.jpにて詳細を確認する>>

関連記事

TM NETWORK デビュー30周年記念

『TM NETWORK THE MOVIE 1984~ 30th ANNIVERSARY』を肴にダラダラと喋る選手権

ばるぼら ネットワーカー。周辺文化研究家&古雑誌収集家。著書に『教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書』など。最新刊は共著の『20世紀エディトリアル・オデッセイ』。

「www.jarchive.org」 http://www.jarchive.org/

15.03.08更新 |

特集記事

|

|