「Jealousy」X

発売元=Sony Records 発売日=1991年7月1日

発売元=Sony Records 発売日=1991年7月1日

special issue for happy new year 2010.

2010新春特別企画

四日市 × 相馬俊樹〜対談:ビジュアル系文化に辿る黒き血脈!!2010年お正月企画第二弾はビジュアル系小特集! ばるぼらさんと前田毅さんに続いての登場は、エヴァ研究家・四日市さんと美術研究家・相馬俊樹さんによる異色コラボ!「ゴシックやデカダンスって何ですか?」そんな素朴な疑問から、ビジュアル系文化に深く根付くダーク・ビジュアルの源泉に迫ります!!

四日市:ビジュアル系についてよく知らない俺からするとまあ、GLAYやLUNA SEAなどのイケメン系直球世代でもあるんですが、スノッブぶってそのルーツはポジパンですよね、なんて言ってみるわけですが。

相馬:ポジティブ・パンクですね。

「GOOD EVENING WONDERFUL FIEND」THE WILLARD 発売元=キャプテンレコード 発売日=1985年9月

相馬:これはなんだろう。ちょっとゴシックぽい。

四日市:まさに。そのルーツはゴシック・ロックとも呼ばれます。バウハウス、ジョイディビジョン。というか、ゴシック・ロックの方が通称として適切な気がします。ポジティブって、見た目も音楽も感覚的に全く逆方向の単語だし。

相馬:もともとデヴィッド・ボウイなどもゴシックと呼ばれてたと友人から聞きましたが、なんでなんでしょうね。ただ、先ほど挙げてた日本の方は、多分西洋のゴシック的なのもへの漠然としたイメージって大きいと思います。十字架、やっぱりつけてたし。

四日市:十字架などのモチーフをみて「ゴシックっぽいよね〜」と感じるんですが、ゴシックってそもそもなんなんでしょう。退廃的、虚無主義、なんてのが連想されるんですが、そもそも退廃的なニヒリストが十字架を持ってるのは変な気がする。アンチキリストのほうが合ってる感じ。

相馬:これは、多分、日本人のキリスト教のイメージってことに関わると思う。要するに、普通の日本人って、愛の宗教としてのキリスト教と、それともう一つは、あの処刑されたキリストに直接つながる血塗れの、ちょっと禍々しいイメージのどちらかくらいしかイメージできないのでは。

四日市:堕天使とか、皮肉として十字架を持ってみる、みたいな。

相馬:血塗れの方は、やはり退廃方面に向かうのかも。

四日市:日本だと愛と血塗れくらい、ってことは海外では他にいろんな解釈があるんですか?

相馬:結局そんなもんだとは思うけど、もっと複雑にはなるんじゃないかな。愛と血塗れ、どうやって信仰の中で折り合いつけるのか、とかね。ゴシックというのは、東方の宗教だったキリスト教が西洋に進出する時、もともとそこにあったケルト・ゲルマンのアニミズムを信じてた人々を改宗させるために、血塗れ方向にシフトさせてできあがったものなんです。ヨーロッパにもともと住んでた人たちは、森と樹木を信仰し、そこに生贄を捧げてた。だから、キリスト教が進入する時、彼らの信仰を破壊するのではなく、取り込もうとしたときに、森を模倣したゴシック教会と、その中にサクリファイス(生贄)を模した、血塗れのキリスト像を置いて、彼らをおびき寄せたというわけ。異教の民がスムーズに改宗できるようにね。血塗れイメージは、ゴシックからはじまったといってもよい。

四日市:ほへー。なるべく元の信仰に近い形にして、違和感を薄くしたんですね。

相馬:でも、皮肉なものですよね。イエスはもとは血腥いユダヤの生贄の風習をやめさせるためにあらわれたはずなのに、自分が血塗れの生贄のイメージで崇拝されちゃったんだから。しかも、古代ローマ時代の十字架刑というのは出血死させるための刑ではなく窒息刑だったらしいから、実は血塗れになるほど血は流れなかったらしいよ。

四日市:それは聞いたことがある気がします。聖痕の位置も手の平ではなく手首だろ、ってのもよく聞く。

『灼眼のシャナ VII』 発売元=東芝エンタテインメント 発売日=2006年7月28日

四日市:「俺のヘカテー」ですね。

相馬:横と縦が等しい正十字架(ギリシャ十字架ともいう)は冥界の女神ヘカテの象徴で、彼女は冥界から十字路へあらわれるといわれてた。古代の風習では、生まれたばかりの子をヘカテへの生贄として十字路に捧げたともいわれてる。どうだろう、死と恐怖の女神ヘカテの十字架なら、ホラーっぽいビジュアル系やゴスロリにもぴったりなのでは?

四日市:ゴシックや血塗れのキリスト像は、異教を侵略するため、異端の神のイメージが入っている?

相馬:そう。だから、もともとのゴシックというのは、背後に隠れた異教の野蛮で残酷なエネルギーというのがひょっとすると染み出てきちゃうかもしれないっていう危険を孕んだキリスト教ということになると思う。だから、日本のゴスロリ、ヴィジュアル系のおどろおどろしい雰囲気ってのも、あながち遠いわけじゃないとも思う。

■じゃあデカダンスってなんなのよ?

「悪の華」BUCK-TICK 発売元=ビクターインビテーション 発売日=1990年2月1日

相馬:正直、根付くのは無理なんじゃないかな。日本に入ってきた時も、処刑された神の子を寝室に飾ったり、持ち歩いたりって、かなり衝撃的だったと思うよ。もう、生理的に受け入れがたいというか。でも、日本人にとっては結局「他者」でしかないから、逆にファッションとして自由に取り込めるという側面もあるかもね。

四日市:ファッションとして取り込んだ形が、この「悪の華」の世界観って感じですかね。なんていうんだろ、これ。アウトロー、でも暴走族やヤンキーの持つ縦社会の物語ではない。退廃的、って言うのかな?

相馬:これは、本当のデカダンス、つまり十九世紀末の空気に反応したんだろうね。あれも、もちろん、カトリックと無関係ではないけど。

四日市:デカダンスも、なんとなく雰囲気はわかるけどよくわからない概念のひとつですね。東京デカダンスなんてクラブイベントもありますが。デカダンスってなんなんですか?

『さかしま』著者=J.K. ユイスマンス 出版社=河出書房新社 発売日=2002年6月

四日市:たしかに悪魔といわれた方が東京デカダンスっぽい……悪魔崇拝が原点になっているんですか?

相馬:かなり。十九世紀には流行ったから。当時の西洋の人の感情っていうのはかなり揺れ動いてたと思うけど、現代の日本に入ってきたデカダンスは、おおよそ悪魔主義と耽美主義をミックスしたものなんじゃないかな。

四日市:悪魔主義だけど、日本では悪魔もいないから、反体制的な思想が90年頃のリアリティとしてのゾッキーな雰囲気をまとい、耽美主義の部分がラブソングになっていくのかな。「悪」と「華」、「悪魔主義」と「耽美主義」。ぴったりだなー。

相馬:まあ、さっきもいったように、西洋のカトリックにはもとから異教的なものを孕んでるってとこがあるから、悪魔っていっても異教的な暗いエネルギーというのは常に抱えてると思う。キリスト教における悪魔という文脈をとっぱらって、その暗いエネルギーのアンチな力だけを抽出して受け入れれば、反体制ってことにもなるかもね。耽美がラブソングっていうのはちょっと感覚的にわからないけど。

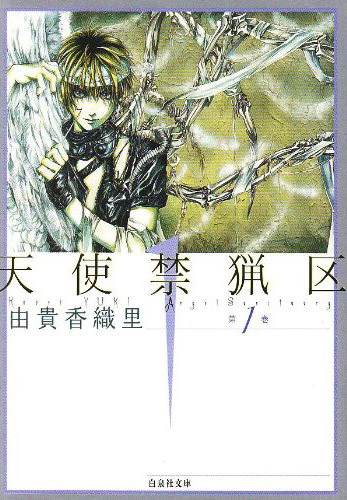

『天使禁猟区』第一巻 著者=由貴香織里 出版社=白泉社 発売日=2002年6月

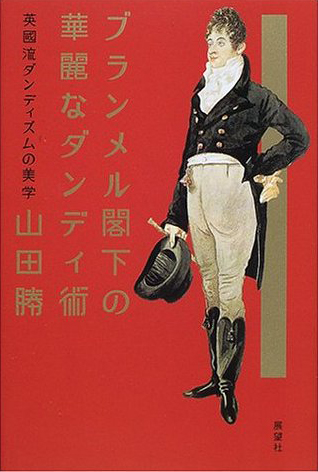

相馬:日本だとそうか。かなり甘ったるくなるもんね。もともとはもうちょっと厳格というか、恥ずかしいくらいにナルシスティックというか。ダンディズムなんか、一日中ネクタイ直してたら、その日終わっちゃったなんてこともあったらしいから。

四日市:恋愛と遠いところにある思想?

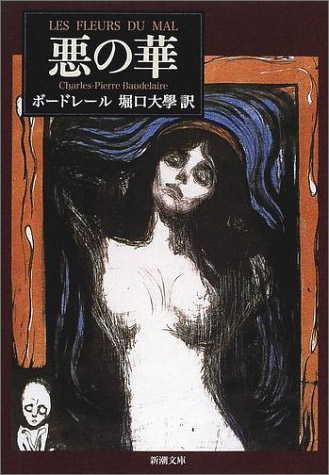

相馬:女というよりは、美一筋。当時は女性嫌悪もものすごかったし、さっきの『悪の華』のボードレールなどは女性に対してひどいこと言ってる。

『悪の華』 著者=ボードレール 訳=堀口大學 出版社=新潮社 発売=1953年11月3日

相馬:「女はダンディの逆だ。ゆえに唾棄されるべきものである。腹がすけば食いたがる.喉が渇けば飲みたがる。さかりがつけばやりたがる。女は自然だ。すなわち、厭うべきものだ。のみならず女は卑俗だ」これ以外にもたくさんいってる。モーパッサンもかなりひどい。

四日市:やっぱりホモでだいたい合ってた。「美」に「耽」溺するから耽美主義、ということを考えるとナルシスティックなのは正しいんだけど、一日ネクタイを直し続けるとして、日本だとそれを見る他者の視線を排除するってことはあまりありませんよねー。

相馬:もちろん、最終的には見せびらかすためなんだけどね。ダンディというのは徹底的に外見にこだわって、中身はほとんど空だ。わざとそうするわけだけど。不感無覚っていわれて、とにかく何事にも動ぜず、感情を表に出してはいけない。人形にむしろ近いのかな。ただ、スタイルをもっていないやつには、思いっきり侮蔑の眼差しを向けるってのはOK。

四日市:見せびらかすんだとしたら、キャーキャーいわれるために着飾るのと違わないように思うんですが、モテ志向はダンディズム?

『ブランメル閣下の華麗なダンディ術―英国流ダンディズムの美学』 著者=山田勝 出版社=展望社 発売=2001年5月

四日市:ああ、そうか。社交界って場所の存在は向こうの考えを理解する上で重要ですね。

相馬:そうだね。今でも似たような場ってあるのかもしれないけど、かなり特殊なものだったようだから。

四日市:ところでBUCK-TICKの「悪の華」はいちおう日本ではゴシックと言われていますがゴシックとデカダンスは別の思想、運動ですよね。日本では混ざっちゃってるのかな?

相馬:ゴシックってさっきもいったように異教的な血まみれイメージを内に持ってはいるんだけど、そうはいってもちゃんとした中世キリスト教の建築様式だから。ほとんどマリアのための「ノートルダム(われらの夫人)」寺院だけど。マリア崇拝がすごかったからね。でも、デカダンスはカトリックとは無関係ではない(ときには倒錯的な耽美的カトリシズムという側面も見せる)けど、基本的に退廃美・人工美(反自然・現実否定)を志向する十九世紀末の耽美的芸術思想・美学。その背後にはペシミズムや神秘主義やオカルティスムやサタニスムなどちょっと危険な思想がひそんでるわけだけど、少なくともカトリックの中枢からでてきたものではないし、多分、キリスト教史やキリスト教美術史にも出てこない。

四日市:ゴシックはキリスト教から出てきた様式、デカダンスは芸術思想。

相馬:ただ、デカダンスもゴシックも暗黒のエネルギーを孕んでるって点では共通するところもあるから、単純にダーク・ヴィジョンに溺れたいという向きには両方好まれるのかもしれない。それと、ちょっとまぎらわしいけど、近代になって流行したゴシック・ロマンスという、まあ、簡単にいうと恐怖小説のムーブメントがあって、それとデカダンスの文学はかなり近しいといえる。

四日市:余談ですがビジュアル系の駆け出しは、ファンレターにすべて手書きのお返事を出したり、ライブのダメ出しに対して反省文を書いたりと、中身のほうはかなり地道な努力を続けているそうですよ。バタ足する白鳥そのもの。

相馬:そうか、結構大変なんだね。そこはダンディのように常に威張ってた方がよい気がするけど。徹底してて。でも、ブランメルも最後は誰にも相手されなくなって野垂れ死にだからなあ。それとちょっともどっちゃうけど、生の女は卑俗でだめだけど、化粧したり、アクセサリーした場合はOK。つまり、自然嫌悪だから、何か人工的な刻印があれば、魅力的になるってわけ。彼らの理想は人工楽園、つまり夢想の世界だから。そこは、今のビジュアル系やゴスロリなんかとも通ずるところがあるのでは。

■ロリータ前史としてのナゴムギャルと和製暗黒文化

四日市:ロリータっていうと、その原点にナゴムギャルがあるという説もあるんですが、相馬さんはリアルタイムで彼女らを見てますか?

相馬:見てます。知り合いにもたくさんいるし。

四日市:実際、今のロリータに通ずるところってあったんでしょうか。

相馬:ロリータとはちょっと違う気がするけど。

四日市:ピンクハウスとか。

相馬:それもちょっとちがって、たしかに奇抜。古着とかも着てたかな。ロリータの元になってるの?

「STARSHIP」YBO2 発売元=ビクターエンタテインメント株式会社 発売=1989年6月21日

「SODOM」SODOM 発売元=キングレコード 発売=2006年4月26日

「馬鹿の天才」死ね死ね団 発売元=大日本レコード 発売=1999年11月9日

「ばちかぶり ナゴムコレクション」ばちかぶり 発売元=ナゴム 発売日=2007年3月26日

相馬:黒服も僕の時代はワイズとかギャルソンで、どちらかというとモダンでシンプル、フォルムを大事にするって感じだったけど、今は装飾過多ぎみというか、ちょっとちがうよね。ロマンティックというのかな。そのロマンティックな要素って、ナゴムにしろ、当時の黒服にしろあったかなあ。少ないような気もする。

四日市:たしかにロリータっぽいファッションがナゴムのバンドを追っかけていた、って言われるとすごく違和感があるんです。だって、有頂天、たま、空手バカボン、人生、ミンカパノピカ、死ね死ね団、ばちかぶり……バンドの音を聞いたことがない人でもこの名前の響きがロリータと程遠いのは感じ取れるはず。メジャーデビューしたあとの筋肉少女帯ならまあ、うなずけるんですけども。

相馬:なんというか、今のロリータ、あるいはゴスロリの人たちのように、自分の世界に閉じこもるっていうとこは少なかったような気もする。むしろ、自分たち以外の人たちを常に意識して、彼らとの差異ってことで、おしゃれして、町に出てたような感じじゃないかな。今のロリータって、完全に普通の現実世界と乖離してるように見えるけど。本当にまったく現実と関係ない世界なんですよ、私たちの世界はって感じかな。

四日市:何かしら憧れの、溺れたい世界観があって、装飾によってその世界との接続を図る、というよりは、もっと現実に根ざした反体制的な思考だったんですかね。 ちなみにナゴムというと、初期の筋肉少女帯の世界観なんかはなんていうのかな、明治の探偵小説的なイメージというか、エログロというか。

相馬:丸尾末広とかかな?

『少女椿』著者=丸尾末広 出版社=青林堂 発売=1999年08月

「何物でも無いモノという名の者」グルグル映畫館 featuring 犬神サーカス団 発売元=AMG Co.,Ltd. 発売=2009年7月25日

相馬:多分、ヴィジュアル系に取り込まれた要素に、すでに結構できあがっていた日本のアンダーグラウンドも含まれてたんだと思う。乱歩、夢野久作など日本の異端文化・ゴシック文化みたいなのをそれこそナゴム時代のアンダーグランドは消化していた。そこから今のアンダーグランドに入ってきたのかも。

四日市:乱歩あたりは和製ゴシックなんですか。

相馬:西洋のゴシックとは別に、和製ゴシックというか、ゴシック・ロマンスの日本版というか、血とエロスに塗れた日本の文化という系譜(文学でいえば、他には国枝史郎小栗虫太郎とかかな)もあって、特に戸川純や当時のインディーズは和製暗黒文化を再評価して、たくさん取り入れていた。その流れって言うのも無視できないかもね。まあ、この辺の日本の異端文化は、これはこれでかなり奥が深いから、詳しくは機会を改めた方がよいかもね。

■ロリータから見えてくるアレ

『sans retour Voyage“derniere”~encoure une fois~』出演=MALICE MIZER 販売元=ミディネット エーム・クロワ・エーム

D発売=2001年04月18日

相馬:自分のブランドで完全に自分だけの世界作りたいのかな。現実世界と断絶したような。

四日市:本人いわく「エレガントで、ゴシックで、ロリータな」スタイル。

相馬:もともとファッションとかおしゃれっていうのは、世間に出た時に周囲の人との差異を意識するってことが大きいような気がするんだけど。さっきのダンディも、ネクタイの位置数ミリでおしゃれかどうか決まるって意識があったみたい。ロリータの人の服っていうのは周囲から断絶してるような気がするから、ファッションと言うのとはちがう思いがあるのかもしれない。「エレガント、ゴシック、ロリータ」っていうのは、私たちのいるべき世界は今の現実とは違うんですよってことをいいたいのかもしれない。

四日市:なんか思春期にありがちな考えですね。「今の私は本当の私じゃない」。

相馬:それの非常に強いあらわれなのかな。自分のいるべき世界はここじゃないっていう気持ちが、あの拒絶的服装にあらわれてるのかも。だって、あれ、そんなにおしゃれかなあ。まねしたいとか、そういうこと思う人ってあまりいないんじゃなあいかな。

四日市:それはマリスミゼルの悪口ですか!

相馬:いや、そうじゃないけど、多分、本人たちだって、わかる人だけわかってくれればいいって思ってるんじゃないかな。

四日市:「自分のいるべき場所はここではない、どこかに本当の世界があるはずだ」って気持ちが表に出てきてしまうってのは厨二病の強い症例、「邪気眼」によく似てますね。

中学の頃カッコいいと思って

怪我もして無いのに腕に包帯巻いて、突然腕を押さえて

「っぐわ!・・・くそ!・・・また暴れだしやがった・・・」とか言いながら息をを荒げて

「奴等がまた近づいて来たみたいだな・・・」なんて言ってた

クラスメイトに「何してんの?」と聞かれると

「っふ・・・・邪気眼(自分で作った設定で俺の持ってる第三の目)を持たぬ物にはわからんだろう・・・」

と言いながら人気の無いところに消えていく

テスト中、静まり返った教室の中で「うっ・・・こんな時にまで・・・しつこい奴等だ」

と言って教室飛び出した時のこと思い返すと死にたくなる

相馬:ゴシック・ロリータのことを語る論者に、あるいはエヴァンゲリオンでもそうだけど、グノーシス主義を持ち出す人が結構いる。たしかに「第三の目」というのはグノーシス主義者だけが知ってる真の知(グノーシス)を受け取るための器官というのに近いかな。

怪我もして無いのに腕に包帯巻いて、突然腕を押さえて

「っぐわ!・・・くそ!・・・また暴れだしやがった・・・」とか言いながら息をを荒げて

「奴等がまた近づいて来たみたいだな・・・」なんて言ってた

クラスメイトに「何してんの?」と聞かれると

「っふ・・・・邪気眼(自分で作った設定で俺の持ってる第三の目)を持たぬ物にはわからんだろう・・・」

と言いながら人気の無いところに消えていく

テスト中、静まり返った教室の中で「うっ・・・こんな時にまで・・・しつこい奴等だ」

と言って教室飛び出した時のこと思い返すと死にたくなる

四日市:おいィ?……邪気眼が古代宗教にまで飛躍したぞ……。クッ!? 時の牢獄に封印されし記憶が……! やめろ、やめろォーーー!!

相馬:(無視)世界は悪い神デミウルゴスによって作られて、神の光(魂)は肉体と言う牢獄に閉じ込められてしまったから、自分たち人間の中にある聖なる光を解き放って、本当のあるべき天上界へ帰さないといけないってグノーシス主義者たちは考えてたから、自分たちがいる世界はここじゃないって切実に思ってる人たちの元祖といえなくもない。彼らは、神が創った世界なら、なんでこんなに悪に満ち、醜いんだってことから疑問をはじめたらしいから、ゴスロリやロリータの人たちもよっぽどいやな目にあってるのかなあ。私がこんな醜い世界の住人のはずないっておもっちゃうような、深い傷を負ってるのかな。

四日市:実情は知りませんが、ゴシックやロリータという言葉の隣にメンヘル、リストカットを並べてもあまり違和感はありませんね。でも、さっき相馬さんが言ってたように最近のゴスロリはファッションというより仮装だと思うんですよ。メンヘルは病気なので置いといても、リストカットはゴスロリという仮装によって立ち上がるキャラクターの一部に含まれていて、キャラに要求される空気を読んで、手首を切ってるんじゃないかなー。「しゅごキャラ!」みたいな「キャラ作り」の一巻で、違う自分になりたい、みたいな願望よりももっとドライな行為。もちろん何らかのメッセージとしてリストカットする人もいるとは思いますが、現象として顕れるのは同じリストカットでもその意味自体は個別に違う気がしている。まあ、邪気眼がトラウマを背負っているとはあまり思えないけど……むしろ邪気眼自体がトラウマ。グノーシス主義者も「俺、むかしグノーシス主義者だったんだ……忘れたい……」とか思ってたらおもしろい。

相馬:そうね。グノーシス主義って、本当はかなり危険なものだから。ある意味、忘れた方が幸福かもね。だって、子供つくって肉体の牢獄増やしたら、悪の世界が栄えるだけだから、生殖はだめだし、肉体棄てて、天に帰らなければだめだから、最終的には全滅するのが救済っていう全否定思想に至っちゃうからね。

四日市:30過ぎて童貞なら魔法使いになれる思想も処女信仰もグノーシス主義に繋がった!! そうか、全てはグノーシス主義だったのか……。

構成・文=四日市・相馬俊樹

関連記事

WEB sniper holiday's special contents in Autumn 2009.

2009秋の連休特別企画

ばるぼら x 四日市 対談:秋の夜長にアニソンを聴こう!

【前篇】>>>【後篇】

四日市 エヴァンゲリオン研究家。三度の飯よりエヴァが好き。クラブイベントにウエダハジメ、有馬啓太郎、鶴巻和哉らを呼んでトークショーを開いたり、雑誌に文章を載せてもらったり。プロフィール画像は昔描いた三十路魔法少女漫画。

相馬俊樹 1965年生まれ。慶応義塾大学文学部哲学科美学美術史学専攻卒。

エロティック・アート研究家、美術ライター、美術評論家。

「S&Mスナイパー」「トーキングヘッズ叢書」「美術手帖」

その他にアート、漫画、文学などに関する文章を多数発表する。近著に『禁断異系の美術館1 エロスの畸形学』(発行:アトリエサード/発売:書苑新社)がある。