|

special issue for the summer vacation 2011

2011夏休み特別企画/特集「大人の学究へ向けて」

夏休み課題図書「怖い児童文学」 文=さやわか今年の夏の特別企画はWEBスナイパーの豪華著者陣による、大人の研鑽に必要な名作・傑作のプレゼン祭り! 夏休みのまとまった時間に改めて、あるいはもう一度触れておきたい作品群をジャンル不問で紹介していただきます。第七弾は、ライター・さやわかさんによる児童文学への誘い。「怖い児童文学」というテーマで6冊を厳選、児童書の枠を超えたパワフルで奥深い作品の力をじっくり解説していきます!!

児童文学は、実に、奥が深い。特に中学生から高校生くらいまでを対象としたヤングアダルト系が台頭して以降はいわゆるライトノベルとの接点も増え、「青い鳥文庫」など古くから続くレーベルにおいても人気作のほとんどはアニメや漫画のようなイラストが使われた、表紙をぱっと見ただけでは小説のように見えないような作品がほとんどである。また、『ハリー・ポッター』シリーズによってハイファンタジー系の作品が圧倒的に増えていることも見逃せない。

そうした昨今の児童文学の事情は話としてはかなり面白いし、児童文学の主な読者層でない者――つまり大人たち――にもなかなか興味を持たれるものだが、だがしかし、筆者が今から紹介するのは、児童文学がそうした人たちに面白がられるもう一つの面、すなわち、その不気味さについてである。

子供の頃に読んだ"異様な"児童文学、その読書体験によって「トラウマになった」と言う者は意外に多い。そうした人はしばしば、それをどこか笑い話であるかのように語ったりもする。筆者には、まさに「トラウマ」などという大仰な言い様にそうした気持ちが表われているように思える。彼らの言うのはつまりこういうことだ。わけもわからぬ幼少期に、子供向けの楽しいばかりの物語であろうと思って読んだ本が、なぜか不気味である。やけに怖い。そんな事故のような読書体験によって、大人になってからも忘れられないような記憶を残してしまう。そんな本がなぜあり得るのか。

しかし、筆者が思うのは少し別のことである。そうした物語は、むしろ子供向けになど最初から書かれていない。いや、もちろん子供を読者として想定して書かれてはいるが、子供騙しのものを書こうとしていないだけではないのか。児童文学がトラウマになることはあるだろう。しかし、どんな物語でもトラウマにはなりうる。児童文学だからといって楽しい明るいことばかりが書いてあると思うのが、大人たる者たちの誤解である。それはグリム童話や昔話などから「怖い童話」などと言って不気味な作品を取り上げる態度にも似ている。違うのだ。「童話なのに怖い」わけではなく「怖い童話もある」と考えなければならないし、それは童話である以前に、まず物語なのだ。そのような態度であれば、大人は児童文学を読み続けることができる。書かれているのは始めから子供騙しではない。「子供向けなのに怖い」わけではない。それは、アニメや漫画やゲームを正当に評価する時にも必要とされる態度だろう。

前置きが長くなった。それでは、このたびあなたが夏休みの宿題として読むべき児童文学を6冊紹介しよう。ここに並べた6冊は、意図的に、60年代から80年代の作品にしている。つまり、今すでに大人であるはずのあなたが過去に読んでいれば衝撃を受けたかもしれない、しかし今読んでもなお衝撃を受けるに足る作品なのである。だからもし読まれたなら、読書感想文をどこかにしたためるのもいいだろう。

そしてまた、このセレクションは児童文学を長きにわたって刊行する出版社の理論社が、昨年末に民事再生法の適用を申請したことを受けて思いついたものである。だから理論社に関連する作品が多い。この会社は今まさにその経営の内情がひどく杜撰なものであったということが明らかにされて、古い読者は心を痛めているものだが、しかし彼らが読んだ当時は間違いなく、まさに子供騙しでない、意欲的な、あるいは文学性の高い児童文学を世に送り出し続けた出版社であった。さらに理論社から作品を発表した優れた作家や画家たちは、当時から、または後になって、児童文学に留まらない多くのジャンルでその才能を発揮している。だからもし、このセレクションを見て興味を持たれたならば、ぜひ理論社が過去に刊行した他の作品にも触れてみてほしい。

三田村信行『おとうさんがいっぱい』(理論社、1975)

|

三田村信行は息の長い作家で、最近になっても現役で児童書を出している。明るさのあるシリーズ物も書いているが、しかしどこか幻想的な怖い話を得意とする作家である。昔は今よりずっとその傾向が強く、ホラー系、怪談系の選集にもよく収録されていたし、幻想文学と言い得るようなファンタジー小説を多く掲載している雑誌「MOE」(偕成社)などにもよく寄稿していた。今回は取り上げなかったが『おおかみのゆめ ぼくのゆめ』(ほるぷ出版、1988)などはそうした傾向の作品を集めた傑作短編集と言っていい。

さて『おとうさんがいっぱい』もまた短編集で、例によって不気味な作品ばかりが並んでいる。挿し絵は三田村とは何度もタッグを組んでいる佐々木マキで、いつものようにコミック的な手法を使った幻想的なタッチを見せている。この作品集で特徴的なのは、まず日常のちょっとしたことをきっかけとして非日常的な空間に足を踏み入れてしまい、戻ってくることができなくなるというプロットのものが多いことである。「どこにもいけない道」「ぼくは五階で」などは、子供が一人で過ごす時間の中で、不意に「家」に帰ることができなくなるという点で共通している。とりわけ「どこにもいけない道」の悪夢のようなラストは、子供が戻るべき家庭を失ってしまうということの衝撃を幻想的かつSF的な筆致で描いていて、戦慄をおぼえさせる。

この作品集のもう一つの特徴は、分身の出てくる話が多いことだ。たとえば表題作などはある日突然、あちこちの家庭で父親が三人に増えてしまい社会が混乱する。政府はアミダくじによって一人だけを正当な父親として残すことを決定し、ほかの二人については「余分人間として、国家の手で適当に管理されます」とだけ言い渡される。ようやく社会が落ち着いたと思ったところで、主人公の少年は、今度は自分の分身を発見してしまうというオチが付く。

三田村の描く非日常性はしばしば現代社会の不安に直結している。ここにあるのは曖昧な基準によって人間が突然に「処分」されてしまうような社会への苛立ちだと受け取ってもいいが、75年という「政治の季節」以後の空気によって、関心はむしろ「家庭」へと向かっていると言える。それはこの短編集の最後に収められている「かべは知っていた」において明らかで、父親を越えるという近代的なテーマが家族からの自立というテーマに置き換えられて、「どこにもいけない道」などの「戻るべき場所がない」という感覚と重ねられる。この構成は見事である。

佐野美津男『ピカピカのぎろちょん』(あかね書房、1968)※現在はブッキングが復刊している

|

まずは中村宏の挿し絵がとにかく怖い。彼のように優れた画家が才能を遺憾なく発揮しているのが当時の児童文学の醍醐味だが、しかしやはり、怖いものは怖い。安易に「トラウマ」とか言うべきでないと書いたものの、これを見て子供が怖いと思うのはわかるような気がする。なぜなら大人でも怖いから。

『おとうさんがいっぱい』とは対照的に「政治の季節」に書かれた作品で、モロにそういう話である。当時の左翼的言論に関心があった作家志望者などは児童文学作家として世に出た者が意外に多く、60年代に書かれた作品にはいわゆる「政治的」なものがかなり多い。たとえば古典的名作である大石真『チョコレート戦争』(理論社、1965)などもそうした話だと言える。当時の作品を読む際には、そうした時代性を味わうのも一つの楽しみである。

『ピカピカのぎろちょん』は「政治的」な作品の中でも、かなり踏み込んだ内容だと言っていい。物語の筋は次のようなものだ。ある日「ピロピロ」が起きて町内がバリケード封鎖され、テレビが映らなくなる。学校にも行けなくなる。「ピロピロ」が何なのかは子供たちにはわからない。しかし、どうやら大人にもよくわかっていないようだ。何か大変なことが起こったらしいが、身の回りの生活は大きく変化していない。

だが、実はバリケードの向こうにある駅前の広場にはギロチンが置かれている。こっそりとバリケードを越えて様子を見に行った子供たちだけがギロチンを目撃し、そのピカピカに光る姿に興奮して、自分たちで小さなギロチンを作って野菜を切り落として遊んだりする。しかしやがてギロチンの周りには壁が築かれ、それは隠蔽される。「ピロピロ」も何だかわからないうちに終わりになる。

「ピロピロ」が「クーデター」「革命」「紛争」「テロ」のようなものだというのは何となくわかるのだが、しかし作中では明言されない。どっちみち子供には理解できないから、「ピロピロ」という、よくわからない言葉だけが当てられている。その意味は理解しないままに、ギロチンだけに面白さを感じて無邪気に遊んだりするという子供たちなりのリアリティの描き方は素晴らしい。

主人公の少女は隠されてしまったギロチンに不満を持ち、やがて「隠してしまった人々」へ不審感を募らせていく。それがこの作品の結末だ。当時であれば、そうした結びは相応しかったのだろう。しかしこの結びから反体制の気風が育ちはしなかったことは、後の世を見れば明らかだろう。むしろ我々は、戦争や国家が「ピロピロ」としてしか扱えられないということだけを確認してきた。「ピロピロ」の実態がつかめないということ、すなわち国家や戦争という大状況へ、日常からコミットできないということだけが、今なお読者に「リアルさ」を感じさせる。だからこそ、この作品は長く人の心に残っているのだろう。

大海赫『ビビを見た!』(理論社、1974)※現在はブッキングが復刊している

|

これはとにかく凄まじい本で、児童文学が子供騙しなものだというイメージを打ち破りたいならまず読むといいだろう。まず表紙が眼球の断面図である。そんな児童書があるだろうか。これは怖い。子供時代に人体のことなどが描いてある本が怖くて嫌だった筆者としては泣きたくなる部類であった。

だが、この本は決して単に扇情的な本、「トラウマになる児童文学」みたいな言葉で片付けるべきものではない。作品の冒頭で、盲目だった少年が何者かから7時間だけ視力を与えられたシーンから、とにかく紙面から強烈なイメージが溢れ出してくる。冒頭の真っ黒なページをめくると、突然どぎついイメージが続々と氾濫するようになっていて、それが実にうまい。生まれながらに目が見えなかった人が、初めて視界を得ると世界の鮮烈さとはこういうギラギラしたものに違いないと思わせてくれる。視覚だけでなくサイレンの音など聴覚的なイメージも豊かで、五感が暴走したかのような、ドラッギーな感覚すらある。

主人公が視力を得てからすぐに世界が「敵」から攻められて戦争状態になり、多くの人が死んでいく。それは、社会や人間とは純粋な目で見ると汚いものだということの比喩になっている。主人公が視力を手に入れるのと同時にあらゆる人が盲目になるのは、真実を見通すことができるのが主人公だけであるという含意だ。物語の冒頭で主人公と共に視力を与えられた読者は、ここで完全に主人公と意識が同調してしまう。つまり、赤と黒のコントラストが強烈な挿し絵によって、無垢なままで世界に投げ出された時に人が感じるであろう恐怖を味わってしまうのだ。だからこの本は恐ろしい。世界はヤバいし、怖いし、危険すぎる。この本の不気味さ、その恐怖が、そのまま世界の恐ろしさとして伝わってくる。

そうした中で、真に美しいものとして妖精のようなキャラクター「ビビ」が登場する。荒れ果てた世界の中でビビだけが美しく、7時間が終わって盲目に戻る最後の瞬間に、主人公はビビを我が目に焼き付けることを選ぶ。そして紙面は真っ黒に戻り、物語は終了する。それは美しいものの記憶だけを大切にしながら、汚い現実社会から離れてしまうということだ。その厭世的なムードは、何とも言えない寂寞とした読後感を与えてくれる。

寺村輝男『消えた2ページ』(理論社、1980)

|

寺村輝男は「王さま」シリーズがあまりに有名な、理論社のみならず日本の児童文学を代表する作家である。しかし彼は『6月31日6時30分』『ゆめの中でピストル』などSFや幻想文学に類する作品も数多く書いており、いずれも傑作である。『消えた2ページ』もその一つだ。ちなみに初刊行時の挿し絵は『ピカピカのぎろちょん』と同じく中村宏であった。

物語は「にげだせ王さま」という童話から途中の2ページがなぜか切り取られており、結末までの経過を読むことができないというミステリ風の発端から始まる。ここで特徴的なのは、自らの代表作である「王さま」シリーズを作中でパロディ化していることだろう。つまりこれは自己言及的な作品なのである。「物語」の提供者である児童文学作家が、「物語」を提供しないことで、読者である子供たちに何を与えるのか、という賭けがここにはある。

「物語」が提供されないということ、それはつまり大人から与えられたお仕着せのものをただ受け取り続けてはいけないということである。それは大人の言いなりになって従っていていいのかという問題提起につながり、必然的に物語は「自由」をテーマに据えることになる。物語の続きが何であったか考え続ける主人公は、やがて「にげだせ王さま」の登場人物に追われるようになり、わがままを言わずに大人の言うことをきくべきか、好き勝手な行動をして大人を困らせるかという二択を突きつけられる。

たしかに子供には、やりたいこと(遊びなど)をやると怒られて、やりたくないこと(勉強など)をやると褒められるというパターンがある。だから「思っていることと逆のことをやれば褒められる」という「はんたい学」が導き出されて、その指針に沿って「やりたくない善行をあえてする」ように行動した主人公は大人から次第に「いい子」として見られるようになる。

だが、主人公はその欺瞞に気づく。やりたくないことをやった結果「いい子」として褒められたとして、それは正しいことなのだろうか。自分のやりたくないという意志はどうなるのか。あるいは「いい子」として認知されている子供であれば、しばしば勝手な振る舞いをしても褒められるのだ。それはおかしいだろう。

最終的に消えた2ページは発見される。だが、そこには本当につまらないことしか書いていない。主人公が直面してしまった疑問を解消する物語など、児童文学は提供できないのだとこの作品は言い切るのである。そこで、それまでの物語空間は不意に消失し、主人公が船で大海原へとこぎ出すシーンで唐突に物語は終わる。そして作者自身の言葉によって、「こわい話と思っただろう。おそろしい物語だと思ったかもしれない」と、読者へメッセージが語りかけられる。この結末は児童文学の不可能性を自己言及的に描きながら、同時に児童文学として子供に読ませるべきものになっていて、本当に見事なものだ。

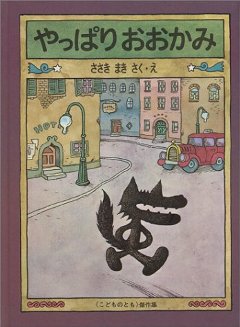

佐々木マキ『やっぱりおおかみ』(福音館書店、1977)

|

三田村信行の挿し絵でも挙げた佐々木マキは漫画的な手法を多く採り入れた描き手である。幻だった漫画作品を集めた単行本が太田出版から出されたばかりで、村上春樹などがコメントしているせいもあって目にした人もいるだろう(佐々木は村上の著書の装画も手がけており、共著もある)。

漫画作品はかつて「ガロ」などで発表され、シュールで前衛的な手法が数多く使われていた。その後に描かれるようになった絵本作品も、やはり独特のシュールな作風が見られる。結末に登場するピンク色の象以外の全てを白黒で描いた『ピンクのぞうをしらないか』のような凝った作品も多い。その中で、『やっぱりおおかみ』は傑作という呼び声の高い一冊だ。

既に狼が死滅した時代、たった一匹生き残った狼が、仲間を求めて放浪している。その姿は真っ黒に描かれており、豚やウサギたちが幸せそうに暮らしているのに「け」と舌打ちして彼は彷徨い続ける。どこに行っても馴染めず、どこに行っても嫌われてしまう中で、「おれに にたこは いないかな」「おれに にたこは いないんだ」と絶望している狼の姿が胸を打つ。結末でビルの上につながれた気球に乗って消えてしまおうかと考えているのは、むろん自殺を暗示している。しかし書名通りに「やっぱり自分は狼として生きるしかない」と決意して、前向きなラストが描かれる。

しかしそれは個性を尊重しようというようなポジティブなニュアンスからはかけ離れている。自分は一人で生きるのだということに絶望する子供のため、絵本はそこに寄り添ってあげようとしているわけである。佐々木マキは絵本作品の中で「自分は自分でしかない」というテーマを比較的好んで描いており、たとえば近刊である『ちょうになったぞう』などもそうした作品だと言えるだろう。『やっぱりおおかみ』もそうだが、その重さを諦観としてではなく表現できているのは素晴らしい。

那須正幹『ぼくらは海へ』(偕成社、1980年)

|

那須正幹は児童文学を知らない人にも比較的知られている「ズッコケ三人組」シリーズの作者である。これは日本の児童文学において一時代を築いた金字塔的なシリーズだが、彼はこの人気作と並行して、日本の児童文学史上に残るような多くの問題作を執筆している。『ぼくらは海へ』もその一つだ。

内容はむろん「ズッコケ三人組」シリーズと全く異なっている。5人の少年が一夏のあいだに、密かに海へこぎ出せる船を造ることになるというプロットは夢にあふれているようだが、しかしこの作品が描くのはあまりにひどい現実だ。そもそも少年たちは現実においては学校の成績や家庭環境によって階層化され、接点を持つことも少ない。それが、船造りにおいては次第にうち解け合い、かろうじて協力することができるようになるのである。

もともと少年たちは、そこまで船が造りたかったわけでもない。ただ、船を造ることは、彼らが追い詰められている現実からの逃避としてあった。そこで物語は、少年たちの家庭環境を丹念に描いていくが、そこにあるのは暗い現実ばかりで、全く救いがない。しかも、ついに完成した船は全く進水できず、計画は失敗に終わってしまうのだ。「ぼくらは海へ」というタイトルとは裏腹に、彼らは決して海へこぎ出すことができない。むせかえるような暑い夏と埋め立て地の描写が、子供たちがどこにも行くことができないという暗澹たるイメージをより高める。しかし面白いのは、そうした中で少年たち自身はことさらに絶望感を感じたりすることはなく、彼らの姿はできる限り淡々と書かれていることだろう。反抗心を持つわけでもないが、しらけているわけでもない。作者は1980年の子供たちにそういうものを見ようとしていたのだ。その中で、船造りは少年たちの心の中に奇妙な違和感を次第に育て、彼らを現実から遊離させていこうとする。

何となく船造りが停滞する中で、少年たちの一人、階層の中で最も底辺に位置する大工の息子が、波にさらわれて死んでしまう。それをきっかけに、船造りの仲間は解散となる。メンバーによっては、そんなことになぜ自分は参加したのだろうかと、見切りを付けて現実へと復帰する。

ここに描かれているのは、ほとんど「反社会的」なことだ。というのは、船造り=海へとこぎ出す冒険を賞賛するのでもなく、危険なことだからやめたほうがいいというのでもなく、あるいはくだらない現実に反逆せよというのでもない、という意味においてである。つまりこの小説は、エンタテインメントでもなく、啓蒙するのでもない。一般に「児童文学」と呼べるものではない。「ぼくらは海へ」こぎ出すかのように振る舞いながら、あるいは児童文学がどんなものを描くかという人々の考えを汲み取りながら、しかし子供たちが現実の中で冒険を望めばこのようなことが起こるということだけを、冷酷であるかのようにただただ淡々と描いている。退屈な現実を逃れても冒険は成り立たないが、それは挫折ですらない。ただ、テレビのニュースで紹介されるような事故が起こるだけである。

最後に主人公は残された二人だけでもう一度船を造り、現実から逃れるべく海へとこぎ出す。しかし彼らもむろん溺死するだろう。それを示唆する報道がなされたところで物語は終わる。それは少年らしいロマンに満ちた自殺である。子供たちの逃げ場は現実にはないし、物語の内部にもないのだ。それを描いてしまったこの小説は「反社会的」であり、「反児童文学的」であるが、しかしだからこそ素晴らしい。

ちょうど人気シリーズとなりつつあった「ズッコケ三人組」シリーズは、『ぼくらは海へ』と同じ1980年に4作目として『あやうしズッコケ探険隊』を刊行している。これはボートで漂流して無人島に流れ着いた三人組がサバイバル生活を送るという内容だ。『ぼくらは海へ』の現実において、少年たちは「ズッコケ三人組」の冒険の世界に行き着くことはできない。しかしそれでも、作者は意識するところがあって二作を同時期に書いたに違いない。

文=さやわか

関連記事

2011夏休み特別企画/特集「大人の学究へ向けて」

ライトノベルのどくしょかんそうぶん 文=村上裕一

エコな夏はやっぱりマンガ! 『美味しんぼ』の究極のたしなみ方 文=遠藤遊佐

三丁目じゃない戦後の東京 文=伊丹直行

「痛い恋愛」が陽に灼けた素肌にヒリヒリ沁みる五冊 文=雨宮まみ

夏の短夜に観る「ヒーマニストムービー!」大全 文=ターHELL穴トミヤ

日本のエモのお勉強 90年代・青春編 文=四日市

夏休み課題図書「怖い児童文学」 文=さやわか

人形と欲望とワタシ 文=永山薫

「Hang Reviewers High」

http://someru.blog74.fc2.com/

http://someru.blog74.fc2.com/

Twitter/someru

http://twitter.com/#!/someru

http://twitter.com/#!/someru