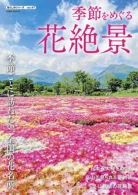

Monthly Column "Green is located next to us".

日本は雨量に恵まれた国である。気候も概して温暖だ。ゆえに、私たちの身の回りは緑、ミドリ、みどりで溢れかえっている。

思い浮かべて欲しい。あなたが今日、自宅を出て駅に辿り着くまでのわずかの間にも、実に多様な植物を見かけているはずだ。

お隣の庭木、街路樹、路傍の雑草......名前は分からなくとも、きっと両手両足の指で足りない種類のみどりを目にしているはずだ。

この連載では、それらのごく身近な植物に少しだけスポットを当ててみようと考えている。明日からの生活の中で、あなたがとなりのみどりに少し興味を持つようになれば、本稿のささやかなもくろみは成就する。

第七回となる今回は、一種類に焦点するのではなく、真冬に脚光を浴びる幾つかの植物をとりあげる。一年のうちで最も緑の減るこの時期、先人たちはどのような植物に目を付けたのだろうか? また、それはなにゆえであったのだろうか?

それでは、となりのみどりを巡る旅に、しばしお付き合い頂ければ幸いである。

一月は正月である。

新たな気持ちでなんとやらとよく言うが、寒さも相まって身が引き締まるのは本当である。

一月を以て年が改まるのは、暦がそうなっているからである。旧暦と新暦で多少時期はずれるものの、年の切り替わりが真冬であるのは同じである。

東アジアにおいては、かつて十月歳首の暦が用いられていたこともある。しかし、もう二千年ほども前に一月歳首の暦が一般的となった。

我々はずいぶん昔に、一年で最も寒い時期に新たな年を迎えることに決めたということになろう。

戦前までは皆が平等に歳を取る、重要な節目でもあった。

さて、新たな年を迎えるとなると、それなりに準備を要するものである。

正月に関する習俗は、民俗学の成果を紐解けば分かるように、地域によってかなりのバリエーションがある。その中で、現在でも全国的に見られるメジャーな風習に、門松がある。

来訪神である年神を迎えるためのものであるこの門松にも地域差があるが、大抵はマツとタケを用いる。

以前、ツタの回でも触れたが、マツは「常葉」であり、年中葉の枯れることがない植物である。

野山の草木があらかた枯れ果てた時期に青々と茂っているところから、我々の祖先はマジカルなものを読み取ったのだろう。そこから「常葉」は神聖なものであり、神が宿ると考えられたのである。

元来、その名の通り門松は門の両脇にマツを飾る習俗であった。この起源は平安時代あたりにまで遡ることができるという。

↑冬の張りつめた空気の中、緑のマツの葉が白壁に映える(京都・妙心寺)。

■松竹梅の起源

現在の門松に近いものは、都市民が本格的に発生する江戸期に形成されたようである。

中心に据えるモウソウチクなどを削いだもの、この起源を徳川家康に求める俗説があるが、あくまでも俗説であると考えるべきである。

むしろ、家康になぞらえているのは、この習俗がさほど古くないことを自ずから示しているようにも思われる。

ともあれ、現在ではタケがあたかも門松の主人のような顔をしている。実際はマツが主人であることを、できれば忘れないようにしたいものだ。

ほかに、門松にはウメを添えることもある。

いわゆる松竹梅そろい踏みの状態にするわけだが、この三種をめでたいものとする考え方も、さほど古いものではない。

もともとは中国宋代の画題であったというから、千年ほどの歴史ということになろうか。

かの地では「歳寒三友」と呼ばれ、要は寒い時期にも葉をつけていたり花を咲かせたりと画題になる姿でいる、文人の冬の友......というわけだ。

これが日本に伝来し、江戸期にはめでたいものの代名詞的に浸透したようだ。そこから、門松にも改良が施されたものであろう。

日本人は古いものを大事にするとよく言うが、存外新しい物好きでもある。タケやウメを門松に導入したこともそうだが、近年よく門松に見られるあの植物も、あとから闖入したクチである。

↑タケとマツだけのシンプルな門松(千葉・中山法華経寺)。

■門松の脇役・ハボタン

ハボタンはご存知の通り、漢字では葉牡丹と表記する。

その形状から見立てたものであるようだが、この植物の歴史は案外新しい。江戸の園芸ブームについてはこれまでも何度か言及したが、ハボタンもその流れの中で登場した植物である。

植物学的にはアブラナ科に分類され、品種としてはキャベツに近い。違いと言えば結球しないことや鮮やかな白や紫(赤に見立てる)などの色素を持つことがあるが、後者は我が国に於ける品種改良でのことと思われる。

文献上での初出は、安永7年(1778)に刊行された山岡恭安の『本草正正譌(ほんぞうせいせいか)』(前年には原稿が完成していたと見られる)であり、ここにはすでに「葉牡丹」の名が見える。その頃には渡来したキャベツやケールの原始的な品種が改良され、園芸品種として広まっていたと考えられる。

門松に用いられるようになったのも、恐らくはこの時期のことであろう。

なお、キャベツやケールなど同属の食用植物同様、ハボタンも食べることが可能だが、観賞植物であり味が落ちることもあってか、精々ウサギなどの餌になっているところしか見ることはない。

門松の時期が終われば、そこいらに打ち捨てられてしまうのは、少々寂しい光景である。

以上、駆け足で門松について見てきたが、起源は平安時代に遡るものの、江戸期に大幅にアレンジが加えられ、現在の形に近くなったことが確認される。

↑ハボタン、ロウバイ(蝋梅)、センリョウが用いられた正月花の例。

↑ハボタンは紅白二種セットで見かけることが多い。

■赤い実をつけるめでたい植物たち

正月には門松だけでなく、玄関や床の間などに正月花と呼ばれる生け花をあしらうこともよく見られる風習である。

その際に、マツなどと並んでよく見られるのが、マンリョウ・センリョウ・ジュウリョウなどの、赤い実をつける低木たちである。

いずれも庭木としてもよく用いられ、鉢植えとしても人気がある。

その名のめでたさから縁起物とされるが、そのめでたさの根っこには常緑樹であることと、やはり実の赤さがあると思われる。

↑ジュウリョウ(ヤブコウジ)は地味な植物だが、赤い実は鳥たちの好物で、すぐにあらかた食べられてしまう。

古来より、東アジア世界において赤は神聖な色であった。血の色でもあり、生命力も連想させるこの色は、死者を葬る際の石室や石棺内にも用いられた。

中国においては辰州(湖南省)で多く産したことから辰砂(しんしゃ)、我が国では丹(に)と呼ばれ、奈良県の丹生川などから採れ、盛んに利用された。

私は学者であった父に連れられて、幼い頃から様々な古墳の調査現場を訪れた。盗掘で棺の内部がかき回され、僅かに残った人骨の欠片や管玉が散乱するような無惨な姿をさらしている古墳も多かったが、そんな場合でも棺の中を彩る鮮やかな朱色には目を奪われたものである。

未盗掘古墳として大きなニュースになった藤ノ木古墳の石棺も、朱色に塗られていたが、私はこれも間近で見た。まだ調査中で石棺の中で、中腰になって二人の研究者がピンセットのようなもので細かな遺物をつまみ出していた。

石棺の前にいられたのは精々一分ほどのことだったと思うが、今でも藤ノ木古墳と聞くと、金銅製の馬具やきらびやかな装飾が施された靴などよりも、朱色の石棺が思い浮かぶ。

我々は今でも、紅白一対のものを見たり、寺社の柱や拝殿が美しい朱色に塗られていたら神聖な気持ちを抱く。それと同じような神聖さを、これらの低木のつける可愛らしい実の中にも、我々の先祖は見出していたのである。

■重箱に敷かれるナンテンとバラン

近ごろではあまり家庭で作らなくなったおせち料理、実はこの中にも幾つかの冬の植物が、食材としてではなく紛れ込んでいる。

芽が出ている様子からめでたいものとされるクワイなどについ目がいきがちだが、煮染めたクワイの下に、ナンテンやバランが敷かれていることにはお気づきだろうか?

ナンテンは常緑低木。センリョウやマンリョウなどと同様、赤く可愛らしい実をつけるが、その名(難を転じる)から邪を払うものとされ、鬼門除けとして庭や垣にもよく植えられる。

また、幹はさほど太くないが、非常に硬質であるため、箸としても利用される。稀に太くなったものは材として珍重され鹿苑寺金閣の茶室の床柱はナンテン材であることが知られる。

葉や実に薬効成分が含まれることも、盛んに用いられた理由であろう。

葉には僅かなシアン化水素も含まれるのだが、これが食品に防腐作用をもたらすことが経験知的に知られ、食品の敷物として利用されるようになったという説もある(語呂からという説も捨てがたい)。

また、実の利用に関する身近な例として「南天のど飴」を思い出していただければ得心されるかと思う。

↑赤い実をたわわに実らせるナンテン。民家の庭木としては非常にポピュラーだ。

↑ナンテンには紅白ある。白いものは変異種が園芸品種として固定されたものであろう。

↑ナンテンとハボタンをあしらった門松。近年はこのような形のものが多く見られる。

↑ナンテンの実は、鳥たちについばまれ、彼らの手で運ばれて芽吹く。

もう一種のバランはクサスギカズラ科に属する常緑の多年草である。

この植物は九州南部の島嶼(宇治群島など)が野生地として報告されているが、いかにして広がっていったのかは今のところ私は知らない。

江戸期にはすでに料理の盛りつけに利用されるようになっており、包丁で様々な形に切ったものが、江戸の人たちの目を楽しませていたようである。

現在では、ほとんどがプラスチック製の人造バランに切り替わってしまっており、元が植物であったであろうことは推察できても、実物を意識することはほとんどないだろう。

しかし、バランは庭木の下植えとしても人気がある。

あなたのご実家の庭にも、バランが植わっている可能性は充分ある。

↑おせち料理の敷物や飾り付けに使用する植物。左からバラン、ヤブコウジ、マツ、ナンテン。一度水洗いし、水分を拭き取ってから使う。

↑飾り付けが終わったおせち料理。緑が加わることでぐっと華やかに見える。

↑バランは湿って日当りが悪いところでも苦にせず生長する。

■冬を越す雑草たち

ここまで、幾つかの植物をとりあげてきた。その多くは、緑の葉をつけたまま冬を越す、常緑樹たちである。

では、夏の間はあれだけ強勢を誇った雑草たちは、何をしているのだろう? じっと種子の状態で、或いは根だけの状態で春を待っているのだろうか?

実は、必ずしもそうではない。

地面を注意深く見てみると、這いつくばるようにして耐えている、いくらかの雑草を見つけることができるだろう。

このような状態をロゼットという。

↑地上茎がないか極端に短く、地中から葉が放射状に出ている状態がロゼットである。このようにして、かれらは冬をやりすごすのだ。

彼らはこうやって、細々と光合成をしながら、春を待ちわびているのだ。

松の内が明ければ、一年で最も寒い時期がやってくる。しかし、それに耐えれば春はもうすぐそこだ。

日差しが温んでくれば、雪を割って様々な植物がその体を伸ばし始める。

ロゼットで耐え忍ぶ雑草たちは、多少なりとも土の上に体を残すことで、いち早く春の光を捉まえようとしているのだろうか。

となりのみどり 第7回:お正月のめでたい植物たち 了

関連記事

となりのみどり

第1回:カキノキ

第2回:ツタ

第3回:ネコジャラシ

第4回:ツバキ

第5回:ウメ

第6回:サツマイモ

草香去来(くさか・きょらい) プロフィール:ライター。主に歴史系の記事や書籍のライティングを行っている。最近は釣りと料理に凝っている。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。

15.01.06更新 |

WEBスナイパー

>

となりのみどり

| |

| |