あぶらいふ長編時代SMロマンチカ

The ABLIFE September 2014

不遇の現代から起死回生を目指して「転生」した過去の世界で、妙齢のヒロインが彷徨う狂おしき被虐の地獄。裁き、牢獄、囚奴、拷問――希望と絶望の狭間で迸る、鮮烈な官能の美とは。読者作家・御牢番役と絵師・市原綾彦のペアで贈る待望の長編SMマニア小説。それから数カ月がたった――。

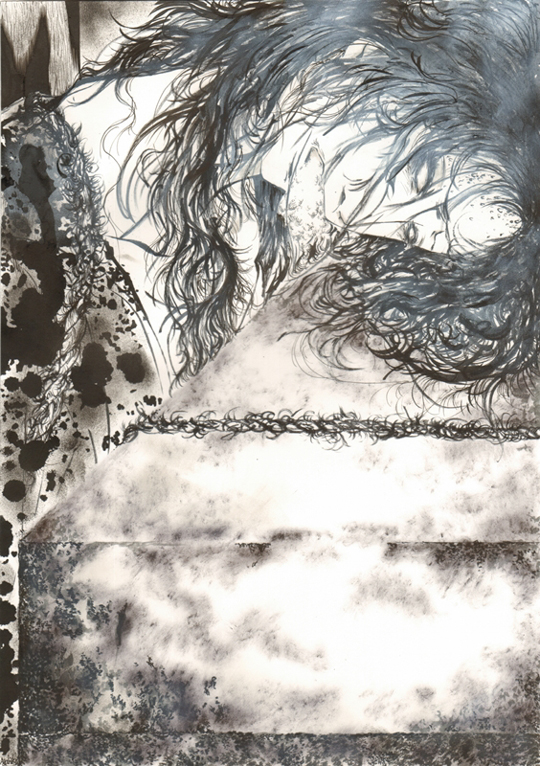

ユキは代官所の牢内で、硬い床板の上に身を横たえていた。

相変わらずボロの女囚着一枚で、寝具もないまま、牢格子に背を向けてゴロ寝している女の背中に、役人からの呼び出しがかかった。

「お雪、吟味である。早々に出ませい......!」

牢内の女は、耳を突き破るような大声に、裾からはみ出した熟れた双臀の肉も剥き晒し、気だるげに半身を起こした。彼女は役人のほうへ振り向いて、憔悴した顔で彼を見つめた。

「......今日も、お取調べでございますか?」

「ああ、そうだ。お前が一向に吐かぬから、御上の呼び出しだ。さあ、早くその傷だらけの身体のまま出てきやがれ」

ユキは大きな溜息を一つ吐くと、四つん這いの獣姿で牢扉から土間へと出た。

「ほら、何時ものように腕を後ろへ回しな」

「はい......御縄を頂戴いたします」

此処では罪人が曳き出される時には、自ら両手を後ろに組み、身体に縄掛けされる決まりになっている。罪囚は自ら己の身体に縄を掛けられる時は、こうした挨拶をすることを強制されていた。

最初はこんな屈辱的な挨拶など血反吐が吐くまで殴られてもするものか......と拒否していたユキも、今では自ら両腕を背中に回して、捕縄を巻かれる苦痛すら、諦めの中で受け入れるようになった。

「ほら、メス犬。さっさと立ちやがれ!」

ユキは腰に笞の一撃を浴びて、幽鬼のように立ち上がる。フラフラと力なく揺れながら、吟味の場まで縄尻をとられたまま連行された。

縄で曳かれる女囚の行き先は、以前の中庭と違い代官所の隅にある土蔵だった。

その中には、この世と隔絶された世界が存在していた――。

「早く入れ。ウスノロめが」

何度来ても嫌な所だ......。

さすがのユキも、この土蔵の扉の前では不安に身の縮む思いがした。草履も履かぬ剥き出しの裸足の指先が硬直するが、役人は彼女の心情など関係なく、無理やり女囚徒を蔵の中に曳き込んだ。

殺風景なカビの臭いが充満する薄暗い空間は、様々な縄、枷類、大小の鎖、巨大な水樽に天井から吊り下がる滑車......。泣く子も黙る代官所の拷問蔵だった。

ユキは湿った土間の上を進み、中央に敷かれた藁の笹の上に膝を付いて座らされる。

「お雪、いい加減に観念して白状する気になったか?」

吟味役の役人を見上げながら、ユキはただ首を横に振るのみ。

「......あたしは、自分の知らないことは白状できません」

役人は彼女の頑なに拒む憔悴した表情に、同情するどころか憤怒の様相を見せた。

「よくもそんな強情な妄言を吐けるものよ。自分の今の身体を見てみるが良い!」

下男が、ユキの羽織るボロボロの囚衣を強引に引き剥がす。その下からは見るも凄惨な彼女の半裸の身が露になった。

ユキの露出した大きな乳房、背中や腹部は、無数の笞疵に覆われていた。どれも度重なる笞打ちの拷問で受けた、生傷だった。

「そんな痛々しい身体を晒しても、まだ白状せぬと申すか」

「......どんなに笞で叩かれても、あたしは知らない。そう言うより仕方がありません」

それなら、さらに厳しい仕置きをしてやろう。役人の言葉で早速ユキへの過酷な拷問が開始された。

ユキは正座の姿勢のまま、上半身を前に倒し顔を土間に押し付けられた。自然と臀部が上がる形になる。

「もっと、こやつの尻を掲げて晒せ......!」

下男は吟味役の命令で、女囚の巨尻がよく見えるように、さらにボロ着の裾を捲り上げる。先ほど牢内で晒していた淫らがましくすらある柔和な尻たぶが、暗い拷問蔵に白く浮かんだ。

「見ろよ。尻たぶも笞痕だらけだ......。こんなに蚯蚓腫れになっちまって、可哀想なものよ」

彼女の寝ていた牢屋の明かりでは見えなかったが、ユキの身体は、すでに全身がくまなく笞疵に侵されていた。

尻だけでなく太腿、脹脛から足の裏まで......見る者が顔を背けたくなるほど悲惨この上ない姿と化していたのだ。

その無防備に晒されている尻肉に、この日初めての笞が叩き込まれた。

「う、うグウ......ッ!!」

思わず悲鳴を上げるユキは、立て続けに加えられる笞の洗礼に、縛られた身では抵抗もできない。ただ痛打される傷だらけの尻を振るばかりである。

「ほら、この売女め。吐く気になったか!」

「う......むぐぐ。あ、あたしは知らない」

さらに尻へ一撃を受けて悲鳴を上げるユキの目から、苦痛の涙が止め処なく溢れ、湿った土間に落ちる。

「あ、ふううう......ッ!」」

「ほら、悲鳴ばかり上げていても吟味は止まらぬぞ。はよう吐け!」

数十回笞を尻に叩き込まれた女囚は、苦悶苦痛の表情で、涙と鼻水だけでなく涎まで垂らして泣き叫ぶ。

「あううっ......! し、知らないよう」

ユキの言うことは本当だ。彼女は、こちらの世界で罪科に対する記憶を持ち合わせていない。何も知らぬのに自白できる訳ないのだ。

再度ユキの背中や腰にも笞の刃が弾けるが、彼女は全身汗だくになって首を振り続ける。

「ほら、此処は痛いだろう。解放されたければ早く申せ!」

ユキの尻の裂け目から露になった陰部めがけて、笞が空気を裂いた。

「ひ、ひぎゃああ......っ!! い、痛い......。どうか、許してください......」

「何、そんな哀れな涙目で見上げるか。この強情女め。見ろ、盛りのついたメス猿の尻のようじゃないか」

ユキの陰部は、何度も笞打ちを受けて外陰部の肉襞が倍以上に腫れ上がっている。その上からさらに笞で叩かれて裂けた皮膚から血が滲み出した。

「ほら、この汚い足の裏も叩かれたいのか?」

この世界で幽囚の身となってから、裸足のままで過ごしているユキの足の裏は、煤けて真っ黒になっていた。そんな埃だらけのか弱い女の足に、無情な笞の嵐を受けて、彼女は一層髪を振り乱し絶叫した。

「あぐウウ......っ!」

「これでも吐かぬとは......石抱きにかけよ!」

下男たちは、あまりの激痛で傷だらけの尻を宙に浮かせたまま痙攣しているユキを引き起こすと、隅にある柱の前に連れて行く。そこでは、ギザギサに波打つ十露盤(そろばん)が彼女を待っていた。彼女はその上に正座をさせられた。

「あ、う、ウウう......っ!」

傷だらけの両足を晒して座った女罪人は、見る間に冷や汗でずぶ濡れになり、苦悶の吐息を漏らす。

「不埒なメス犬め。間男について知っていることを白伏せい!」

「あたしは、知らない......あ、あたしは未来から過去に飛んだ女なのよ......!」

「み、み、みら......なんだ、その言葉は! そんな陳腐な戯言が、この公の場でまかり通ると思っているのか!」

「あ、あたしは、本当に知らないのよ......っ!」

役人は、重さ三十キロはあるかと思われる長方形の伊豆石を運ばせ、正座しているユキの太股の上に載せた。

「うぎやああああ......!」

石の重量がユキの体重に加算され、三角板の波打つ刃先が、女の向う脛に食い込んでくる。これが後の世にも有名な石抱きの刑だった。

「白伏せい! このまま続くと、両足が使い物にならなくなるぞ!」

「あ......あたしは、千之助とは関係ありません......」

「ええい......! まだシラを切り通すか」

さらに、もう一枚の石が上積みされた。

「ぐぎゃあああ......ッ!」

責めを受ける女囚が、十分に苦痛を味わった頃合を見計らって自白を迫る役人に対し、ユキは顔中汗と涙でグシャグシャにしながら、頭を横に振り続ける。

「仕方あるまい......もう一枚載せよ」

両の乳房を押し潰すようにして、さらにもう一枚積まれると、総重量九十キロの荷重が、ユキの両脚を軋ませる。

「い、痛い......痛い......ああ、痛いよ......う!!」

ユキは、頭先から正座した尻の下で重ねられた足の先まで脂汗を噴き出させ、

蒼かった顔を真っ白にした。

石を載せられた向う脛の皮膚が破れ、鮮血が流れ出した。十露盤が骨まで食い込んでいるかのような苦痛に、ユキは痛いという言葉意外に口に出来なかった。

彼女は、まるで鬼女のように髪を振り乱して、絶叫し涙を流していたが、終いには、過呼吸になって息をすることも困難な状態になった。

ヒュウヒュウ......と咽喉を鳴らして、白目を剥き始めた凄惨な女囚の姿に、さすがの牢医師も、

「もう限界です......」

と制止するほかなかった。

「くそ、この畜生女め......どこまで手を煩わせるか」

ぐったりと石の上で涎を垂らして昏倒したユキの顔に唾を吐きかけた吟味役は、女を牢に戻せと下男に命じて、肩を怒らせたまま蔵を後にした。

現代に帰りたい......。

役人に髪を鷲掴みされ、ズルズルと地面をゴミのように引き摺られていくユキは、過去世界に飛ばされて、こんな非常識な責め苦に喘ぐなら、どうあっても現代に帰りたいと心から思うのだった。

ユキの取調べはその後も続いた......。

稀代の悪女と言われた手配人を捕らえた大事件のため、少しでも仲間の情報を得ようと代官所も必死である。

「しぶとい、女だな......!」

吟味役は、拷問蔵に曳き出されたユキを海老責めにかけることにした。

両脚を胡坐で縛り、足首と顔がつくほど体を折り曲げるのである。

「ぎ、ぎゃう......っ! ぎゃうッ!」

度重なる拷問で傷だらけのユキは、縄目の食い込む今までにない苦痛に野獣のような悲鳴を上げた。

胡坐で股を割り広げた格好のため、笞打ちで腫れのひかぬ真っ赤に欝血した秘所が丸出しになった。与力は長い棒で、そんなユキの柔肉を打ち据えた。

「あ、グウうう......ッ!」

全身ひどい打撲傷の上に、窮屈な姿勢で折り曲げられたまま縛り上げられているので、肋骨にヒビが入ったような衝撃を受ける。厳しい胸縄で紡錘状に醜く潰れて飛び出した乳房に鋭い激痛を感じた。

「......あ、あ、あたしは何も知りません......どうか、堪忍してくださ......い」

彼女は脂汗と鼻水でずぶ濡れになった蒼白の顔で、役人に何度も嘆願した。

本当に何も知らないので答えようもない。しかし、吟味役の返答は、何時も同じだった。

「何をいうか......お前が隠していることは明白なのだ。有体に白状しろ!」

ユキはこの縄責めの拷問がいつまで続くのかと絶望感に苛まれた。あまりの苦痛に何度も気を失い、その度に頭から水をぶっ掛けられて起こされる。

「ほら、早く吐きな。でないともう一度このお前の腫れたおまんこが、泣くことになるぞ」

ユキの剥き出しの局部を狙って、痛恨の一撃が浴びせられた。

「き、ギャアお......ッ!」

「代官所を舐めたら、承知せぬぞ!」

拷問蔵に役人の怒声が響き、ユキは再び失神をした。それは今日で八回目の失神だった。

どれだけの時間、海老責めを受けたのか......。自分では、判断できぬ内に昏倒した悲惨な女囚は、牢屋に連れ戻されてから数日間眠っていた。

牢屋の床に横たえられたユキは、傷だらけの身体のまままともな手当てもされていない。

彼女は、全裸同然の酷い格好でボロ着を纏い、木の首枷を嵌められ、両手は後ろ手に固定され手鎖を掛けられている。

「おい......大丈夫か?」

様子を見に来た下男が、凄惨な傷痕を無数に晒す、罪人の剥き出しの背中や尻たぶを見つめながら言葉をかけた。彼の名を惣吉と言う。

「おい、お雪......おめえ、本当に仲間の居所を知らねえのか?」

「そんなこと......何度も言っているでしょう?」

ユキは、まだ傷の癒えぬ身体を起こした。

ジャラ......ッ。

ユキの足元に伸びる太い鎖は、彼女の両足首に嵌められた鉄の足枷に繋がれている。

牢内でまで厳しい戒めを受ける女囚の壮絶な姿に、下男の心に憐憫の情念が湧いた。

「可哀想に......拷問を受けた挙句に、こんな拘束具まで嵌められて、牢内に捨て置かれるとは......。皆お前の豪胆さには舌を巻いてるんだぜ」

「そんなこと聞いても、あまり嬉しくないわ......」

ユキは、ボロ着の胸からはみ出した、傷で覆われた豊熟した乳房を揺らして、牢の壁に凭れかかった。

石抱きや海老責めで受けた足の傷や胸の痛みは、完全に癒えていない。彼女の両足の脛は、ギザギザの三角板で食い込んだ痕が、縦列並行に幾重にも刻まれている。

でも、現世では病弱だった自分が、この江戸時代ではどんな責めにあっても耐え忍んでしまう豪胆な身体であることに、ユキ当人も内心驚いていた。

前世ではこんなに頑丈な人間だったのか......。

惣吉の話は本当らしい。並の女の罪囚なら笞打ちだけで自白し、石抱きも一枚抱かされただけで、ギヤアギャア泣き叫んで言わなくても良いことまでベラベラ喋るほどだという。

「海老責めに掛けられた女なんて、此処数年この代官所で見たこともねえ。おめえは縄狂いの女なのかもしれねえな......」

「縄狂い......?」

ユキは首筋に嵌められた重い木枷で前屈みになった姿勢で、下男の話を聞いた。

「稀に居るんだよ。罪人で縛られたり過酷な責めにあうたびに、嬉々として喜ぶ輩がな。そういう奴らは、痛みを悦楽に感じちまうらしい」

ようはSMのM(マゾ)ということらしい。被虐を悦虐に感じ、どのような責めも耐え忍ぶ変態が、この世にもいるということだ。

「そういう輩をどれだけ責めても、自白させるのは無理だ。だって痛みをこの上ない快感にしちまう野郎どもだからな。だから大抵そういう奴は、責め殺されるか、察斗詰(さっとづめ)にされる」

察斗詰とは、どのような拷問にも根をあげず、自白を拒む犯罪者に対して、御上の裁断により強引に裁決を行なうものだ。これは、この時代の最終審判の方法にあたる。

「ということは......あたしがどれだけ拷問に耐えても、結局御上......の判断で刑が決まってしまうということなの?」

「頭の回転は速いようたな。ようはそういうことだ」

下男は牢格子に顔を近づけたまま、薄闇の中に佇む牢内のユキに言った。

「石抱きも、海老責めも頂戴して吐かぬおめえだ。次は吊り責めにかけられるだろう......。それでも白状しなければ、何れ御上の裁断で処罰されると思ったほうがいいぜ」

しかも、察斗詰になると刑罰が重くなるという話だ。その言葉を聞いて、牢内の女囚の顔も曇った。

「おれ、おめえには感心してるんだ。こんな責めを受けても尚、気丈に自分の我を貫き通すおめえだ。できれば穏便に済んでもらいたいと思うのよ」

彼は格子の狭間から紙包みを一つ置いた。

「京の菓子だ。上役様から頂戴したありがてえ物だが、お前にやるよ」

ユキは驚いた。この世界に連れて来られて、今まで悪人として誰もが彼女を卑下し、中傷して、味方など居ないと思っていた。

ところが、こんな裸同然の傷だらけの身を案じて、同情してくれる人間も居たのだ......。ユキはあまりに嬉しくて大粒の涙がこぼれてきた。

「さあ、食えよ」

「あ、ありがとう......」

彼女は、足鎖の音を鳴らして牢格子の側まで膝立ちのまま進むと、菓子を手にしようとして、自分が後ろ手に鎖掛けされていることに気づいた。

「駄目だわ......手で拾えない」

「ああ、そうだったな。すまねえ」

ユキと下男は格子を挟んで苦笑した。久しぶりに彼女の荒んだ心に光が当たったように感じる。

包みの中は落雁だった。

「あ、落雁......」

「諸国を逃げ回ったおめえだ。菓子の名前も知ってるんだな」

逃げ回った記憶はないが、現世にもこの菓子はあった。甘い物はユキの好物だった。

「ほれ、食いな」

手だけ差し出した下男の垢塗れの掌に乗った桃色の甘菓子を、彼女は首枷で戒められた不自由な身体で醤った。

カリ......ッ!

独特の硬さとあの甘味が、彼女の乾いた口中一杯に広がる。

「美味しい......!」

「だろう? おめえの笑ったところ、初めて見たよ」

初めて笑った......そうだ、この江戸時代に来て、彼女は今まで一度も笑ったことがなかった。罪人として捕われ、阿鼻叫喚の拷問に身体を蝕まれている自分に、笑うという感情など枯渇していたのだ。

ユキはあまりの嬉しさに涙を溢れさせた。それと同時に、彼女はこの恩人の小さな下男に何かしてあげたいと強く思った。

「ねえ、旦那......こんな気を掛けてくれる男なんて、あたしには居なかった。あたしには何にも返すものがないけど......もし、もし良ければ......あたしの身体を......」

「な、何を言いやがる......おめえ、おれはそんな目的で此処へ来たんじゃねえよ!」

下男は逃げるようにユキの牢から駆け出していった。

怒らせてしまった......。

ユキは後悔した。今、恩を返すには、自分のこの身体一つしかない。でも、考えてみたら今の彼女の身体は、拷問により傷だらけの痣塗れ......。このあまりにも醜悪な肌を見たら、どんな男でも嫌悪して反吐を吐くだろう。

そんなことを考えずに、自分の欲情だけで男を誘ってしまったことに、ユキは自分がやはりこの時代で、稀代の淫婦として散々悪事を働いてきた人間なのだ......と思い知ったのだった。

(続く)

関連記事

御牢番役 「罪を犯した女囚」をテーマに、悲哀と被虐の人物像を自作物語で綴りながら、日々探求する怪しい中年おじさん。時代劇とみそラーメンを前にすると、素晴らしいアイデアを想像しても一瞬で忘れる特技を持つ。

市原綾彦 女性、ペン画家。押しても引いてもアナログ派。緊縛画について回る背景の8割は、いつか欲しい理想の日本家屋です。色香あふれる空間を模索しながら、絵と絵本を制作しています。

※2014年11月1日~11月30日 新宿「Gallery Bar AMARCORD」にて市原綾彦2nd個展『のぞきみ』が開催されます。(編集部)

市原綾彦公式サイト=「グレイスホールで踊りましょう」

※2014年11月1日~11月30日 新宿「Gallery Bar AMARCORD」にて市原綾彦2nd個展『のぞきみ』が開催されます。(編集部)