待望の新作短編小説 毎週日曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅\x87U

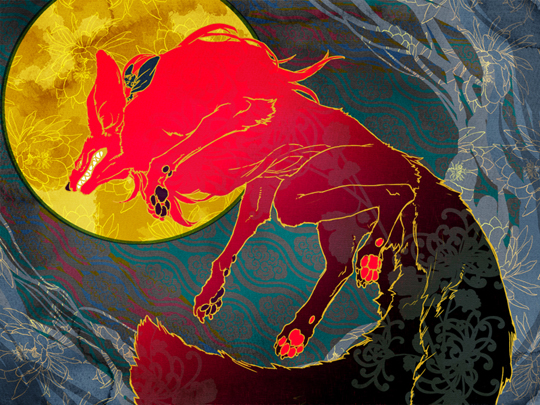

New Style Heian Erotical Mandara \x87U[Inariyama Day-Dream]

絢爛たる夢の世界に絡め取られた男が迷い込む官能と恐怖の合わせ鏡――。今昔物語に題材をとり、深き闇の中で紡がれる妖と美の競演を描くニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅。期待の作家・上諏訪純と絵師・常春のカップリングで贈る会心のアブノーマル・ノベル第2弾!!「と、飛んだッ!」

赤い獣と化した千珠は重方を乗せたまま、大音響とともに屋根をぶち破り、晴れ渡った夜空に躍り出た。そのまま、そこにはない地を踏みしめるように四肢を動かし、空中を駆け上がっていく。その走りぶりは、月や星を目指しているのではないかとも思われた。

「う、わぁ……」

眼下に京の町並みがみるみる広がっていった。二月の夜気はまだ肌を切るように冷たかったが、重方はその寒さも、そして自分が今、置かれている異様な状況も忘れて、その光景に見とれた。稲荷山の見附の辻から遠くの京を見下ろしたことは何度もあったが、このように真上で、しかも間近い所から眺めるのは初めてだった。

家々の屋根は小さなものも大きく立派なものも皆揃って息をひそめ、満月に近い月光にしっとりと濡れていた。大路小路はどこも透明な水が充ち満ちているようだった。あちこちで小さな赤い点が蟻のようにゆっくり動いているのは、たいまつを掲げて夜道を行く人だろう。内裏のあたりにはさすがに灯火の数が多く、そこだけはこの星空を少しだけ切り取って、地上に嵌め込んだかのようだった。

突然、背後から何か獣の鳴き声らしきものが聞こえた。牛に似ているが、牛のそれよりもはるかに高かった。牛がくびり殺されるときはこんな声を出すのかもしれない。振り返ると、猪に似た獣が彼らを追ってきていた。だが、猪と似ているのはあくまでもおおまかな形状のことで、長い鼻やその下の口から生えている牙、背中に逆巻く毛などは、明らかに猪のそれではなかった。目は眠っているかのように細かったが、こちらを睨み据えていることははっきりとわかる。月光を浴びて、体全体がうっすらと緑色に光っていた。

――あれ、この獣、どこかで……。

おかしな獣ではあったが、重方はどこかでこいつを見たことがあるような気がした。しかし、頭をひねってもなかなかその記憶に辿り着けない。思い出せそうで思い出せない気持ちの悪さに、重方は千珠の背の上で暴れだしたくなった。

千珠の脚がいっそう早く空を掻き始めた。獣は威嚇するかのようにまた断末魔の牛のような喚きをあげた。

「どこに行くんだ」

重方は千珠の背にしがみつきながら尋ねた。だが吹きつける風が邪魔をして聞こえないのか、聞こえても答える気がないのか、千珠は顔を上げようとするそぶりさえなかった。

「あの猪みたいなのは何なんだ。なぜ俺たちを追っている」

重方は体をよじらせて千珠の横顔を覗き込もうとした。彼女は顔も体もすっかり獣そのものになっていたが、ふしぎに怖いとは感じなかった。怖いといえば、背後から走ってくる獣のほうがよっぽど怖かった。それはどこかとぼけた造形であるにもかかわらず、何か触れてはいけないものに触れ、見てはいけないものを見てしまったときのような本能的な恐怖を重方に感じさせた。

「なぁ、おい……」

不安もあって、黙然と走るばかりの千珠から何か答えを聞き出そうと重方はさらに体を傾け、口もとを耳に寄せようとした。

その拍子に、体の均衡が崩れた。

「えっ……」

慌てて抱きつきなおそうとしたが、間に合わなかった。千珠も異常を察して一旦脚を止めようとしたが、それももう遅かった。

静まり返った夜の京の空に、月をも揺れ動かしそうな重方の悲鳴がとどろいた。彼は一人、まっさかさまに落ちていった。

カナカナカナ、カナカナカナ……ひぐらしの声がする。

床一面に西日が照りつけているらしいことが、閉じた瞼の裏に広がる橙色から察せられた。

さわ、さわと乾いた音は、ときどき吹きつける風が庭の草を鳴らしている音だろうか。

夏の盛りだったが、この場所は風通しがよく、それほどの暑さを感じなかった。

重方ははっと目を覚ました。脇息にもたれかかって、うたた寝をしていた。ずいぶん長い間眠っていたような気もするし、ほんのひとときのことだったような気もする。

彼はただ広い板敷きの間にぽつんと座っていた。脇息と円座がある以外は調度も御簾も几帳もない、簡素というにも足りない殺風景な部屋だった。すみずみまで掃き清められ、磨きこまれているわりには、人が出入りしている気配がまったくない。日暮れ近い夏の音と光の中に、ぽつんと浮かび上がっているような場所だった。

――落ちる夢を見た……。

重方は今しがた見た夢を思い返して、ぞっとした。あのまま目が覚めなかったら、どうなっていただろう。

「死んでいただろうよ」

口に出してもいない疑問に、目の前にいた白髪の老人が返答した。重方は驚いて老人を見つめた。先ほどまでいなかったはずだ。いったいいつの間に? ……いや、そんなことはない。彼はずっとそこにいた。ただ自分が気がつかなかっただけだ。

老人は目に眩しいほどの白い狩衣を身につけ、それよりもさらに白い肌をしていた。両方とも、見ている者の神経を刺すような白さだった。

「あなたは……」と問いかけて、重方はすぐに思い出した。彼は夢で会った天文寮の官人とやらに違いなかった。夢とは違って年老いていたが、顔かたち自体はまったく変わっていない。夢で見た若い顔に筆で無理に皺を描き足したような、不自然にも感じられる老い方だった。胡散臭い八の字髭も、白髪になっているだけで形は同様だった。

「天文博士の、弓削是雄(ゆげのこれお)と申す」

老人は名乗った。

弓削是雄という名に、重方は聞き覚えがあった。たしか二百年以上前に実在したという、式占(ちょくせん)の達人だったと記憶している。そんな人物がどうして今、ここにいるのか。

――これもきっと夢だ。

「さよう」

老人はまた、まだ声になっていない重方の胸中に応えた。だが、夢となれば、重方はもはや怪しいとも思わなかった。

「お身、妙なものに憑かれているな」

老人は重方をしげしげと眺めながら言った。どこか呆れているふうにも受け取れる。

「女……ですか?」

夢の記憶に促されて重方が訊くと、老人は黙ってうなずいた。重方の脳裏にはすぐに、夢で異形と化した妻・千珠と、それから夜の京で逢った謎の女の姿が描かれた。きっとあの二人のどちらかだろう。妻であれば、自分に執着するあまり、源氏物語の六条御息所よろしく生霊でも放ったに違いない。では、あの女だとしたら……?

しかし、じっと考えていると、妻はともかく、あの女は本当に実在した人物なのかどうか疑わしくなってきた。あの女ももしかしたら、夢の登場人物に過ぎない存在だったのではないだろうか。夢の中で夢を見ていたと思っていたのでは? 重方は頭を抱えたくなった。今までのどこからが夢でどこまでは夢ではなかったのか。何だかだんだんわけがわからなくなってきた。

「よいか、お身はひとつの夢が終わるたびに目を覚ましてるわけではない。再び眠っておるのだ。つまり、眠りは深くなっていく一方だ」

是雄は言い放った。何を言っているのかすべて正しくは理解できないまでも、おそろしいことだという気はして、重方の膝は自然、前に進んだ。

「それは、いったいどういう意味で」

「わからんか。その女に引きずられて、お身は少しずつこの世から離れておるのだよ。自力で現世に戻るには、今まで見た夢を辿らなければならぬ。だが、このまま眠りが深くなれば、その道に迷うことになるやもしれぬ。そうなったら、現世で再び目覚めることはかなわなくなる」

古風な物言いは耳に慣れないものだったが、内容は何となくわかった。わかると同時に、体じゅうの血の管を氷水が逆流したように覚えた。つまり自分はこのままでは、繰り返す夢の中に朽ちて死ぬということだ。

「どうしたらいいのですか。どうしたらその女から逃げられるのでしょう」

重方は縋るように、さらにもう一歩前に踏み出した。夏だというのに額からは冷汗が滲み出している。気を抜けば鼻水や涙さえもこぼれてきそうだった。ふと下に目を落とすと、膝頭に載せた指先が膝を力いっぱい握って白くなっていた。

「ふぅ……む」

是雄は重方の必死なまなざしを真正面から受けると、唸りながら首をひねった。きっと何か解決策を見出すために頭を働かせてくれているのだろうが、人差し指で八の字髭を繰り返しはね上げているのを見ると、馬鹿にされているような気分にもなる。が、重方はこらえた。今は是雄に頼るしかなさそうだ。

やがて是雄は、やはりこれしかないとでもいいたげな様子で大仰にひとつうなずいた。重方はごくりと唾を飲み込んで、是雄の言葉を待った。きっとそこに、自分の生き残りが懸かっているのだ。

咳払いの後、是雄の低い声が響いた。

「早く起きろ」

「どうやってえぇー!!」

思わず是雄に飛びかかっていこうとしたところで、黒い幕が切って落とされたかのように眼前がふっと暗くなった。

目が覚めると、すぐ前に千珠の寝顔があった。何か夢を見ていたような気がするが、思い出そうとするよりも早く、体の節々と頬に痛みを感じた。節々の痛みは長旅によるもので、頬の痛みは千珠に張られたことによるものだった。昨夜、彼は二条大路と朱雀大路が交わるあたりで、夜目にも麗しい女に声を掛けた。その後、情を交わした小屋で衣に染みついた匂いに気づかれ、さらにその女と交換した扇を見つけられて、容赦のない一発を受けたのだ。

悪いのは自分だというのは重々わかっている反面、いまだに痛みが引かないほど思いきりやられたのだと思うと、やはりこんな女は何とかして離縁してやろうと怒りがふつふつと湧き上がってきた。触れてみると、少し腫れていた。明日には引くだろうか。引かなかったら、職場の仲間がまた「奥にひっぱたかれたのか」と嗤うだろう。

みなぎってくるいまいましさに浸っていると、あの女のほうが自分にとってはよっぽどかけがえのない存在のように思えてきた。美貌だけが貴重なのではない。妻にはおよそ見出せないゆかしさと、それでいて秘めごとのための場所をひっそり隠し持つような「好きもの」ぶりの落差がたまらなかった。そういえば、今の夢もあの女に関係するものだったような気がする。

あの女は、今夜はどうしているだろうか。重方に逢うために今夜もまた、あの小屋に忍んでいっただろうか。

重方は千珠の寝顔を覗き込んだ。規則正しい寝息を立てている。眠りは深いようだった。これならしばらくの間は目覚めることはないだろう。

抜け出そう。抜け出して、女に逢いにあの小屋に行くのだ。

音を立てないようにして褥から出た。抜き足、差し足をして寝所を離れる。別室にごく小さな灯をともし、夜闇に溶けこむような地味な柿渋色の水干を身につけ、烏帽子をかぶった。真夜中のことでもあるから、太刀も携えた。最後に厨(くりや)で、かわらけ(※1)に満たした酒を一杯、呷った。

他人の家で泥棒を働いた後のような心持ちで、重方はそっと家を後にした。春はもう間近とはいっても、初午前の夜気はまだ冷たい。重方は一度、ぶるっと身震いした。やっと上ってきたらしい下弦の月が東の空にひっかかっていたが、寒々しく流れる雲にさえぎられておぼろげに明滅するばかりで、行く先の足元はおぼつかなかった。それでも、彼は不敵な笑みを口の端に刻んだ。

――上々。

忍ぶ恋路をあかあかと照らされては、情緒も何もないというものだ。千珠のもとを無事に抜け出してきた重方は酒のせいもあって何だか気が大きくなっていて、物陰に潜んでいるかもしれない危険さえもまた乙なものと思った。

夜道をひた走って、昨日の小屋に向かう。

が、その場所に着くと、重方は自分の目を疑った。昨日はたしかにあったはずの小屋が、なくなっていた。そこは冬枯れた薄(すすき)が茫と茂る空き地になっていて、それらしい建物があった跡さえなかった。

――まさか、場所を覚え間違えていたのだろうか。

そんなはずはなかった。二条大路と朱雀大路という二つの大路の交わりにほど近いところだったから覚えやすかったし、頭の中で何度も確認もしていた。

重方は呆然と空き地に踏み込んだ。薄をかき分ける、かさ、かさとしらじらしい音は、人のすすり泣きのようだった。そのまま黙々と薄の中を歩いたが、目的はなかった。しいていうなら心がざわついて居ても立ってもいられなくなり、落ち着くために足を動かしたに過ぎなかった。

しかし見て回るといっても、何をよすがにすればいいのかわからない。だとしたらやはり帰るしかないのか。足が勝手に進むような感覚で歩いているうちに、爪先が何かに当たった。履きものの先が埋まるほどではないが柔らかい。そして、ある程度の大きさを持つもののようである。何だかわからないながらも、いや、何だかわからないだけにぎょっとして後ずさると、横からざぁっと冷たく強い風が吹きつけて、周囲の枯草が薙ぎ倒された。

重方は風を避けようと、反射的に袖で顔を隠してうつむいた。と、その拍子に、「それ」に視線を落としてしまった。

そこにあったのは、巨大な獣の死体だった。猪に似てはいるが、しかし、猪ではない。背中には渦巻状に毛が生えていて、全身うっすらと緑がかっている。どこかで見たことのある獣のような気がしたが、ちょうど顔のあたりに小さな逆三角形の板のようなものが載っているので、頭部の形状がよくわからず、記憶を手繰るに手繰れなかった。板のようなものはごく薄く、見るからに軽やかそうで、獣とは関係なくどこかから偶然飛んできて偶然落ちたかのように窺えたが、それだけに今の風で吹き飛んでいかなかったことがふしぎだった。

重方はその板のようなものが何なのか、ほとんど無意識に見極めようとした。

「あっ」

彼は短い叫びをあげた。自分が女に渡したはずの扇だった。その扇がどういう経緯でこんなところにあるのか。

立ちすくんでしまった重方の横から、再び強い風が吹いた。扇は今度こそ風に巻き込まれて、糸の切れた凧のように空高く舞い上がっていった。

獣の、顔があらわになった。

重方は眼を見張った。もう、声も出せなかった。獣は彼自身の顔をしていた。獣の胴体に重方の頭部がついていたのだ。かたく目が閉じられていたが、ただ眠っているだけには見えなかった。真っ青な頬をして、耳から血を流している。明らかに、死に顔であった。

背後で、ばさ、ばさと、風に布のようなものがはためく音がした。振り返ると、春めかしく着込んだ衣と黒髪をなびかせながら、一人の女が立っていた。山吹色の上着が、月光の灰青色以外に色のない枯野にただひとつ鮮やかだ。

昨晩のあの女に違いなかった。

「違いない」としか思えなかったのは、女はうつむいて、ひらめく袖で顔を隠していたからだ。衣装や背格好だけでは、確実な判断はできなかった。

「約束をたがえずおいで下さったお心遣い、うれしや……」

だが、そう言った声も、あの女のものだった。

逃げろ、と頭の奥で誰かが怒鳴っている。この感覚にもまた覚えがあった。自分はいつか、どこかでこんな経験をしたことがある。

風に膨らむ女の袖がゆっくりと下りていく。その向こうにあったのは……長い鼻に長い牙、閉じているかのように細い目の、獣の顔だった。重方の顔をつけた獣とは逆に、女は人間の体に獣の顔を載せていた。

「へ、へんげ……」

「あら、何を今さら」

へんげとは、化物の意味である。膝をがくがくと笑わせている重方に、女は獣の顔を綻ばせた。

「知るか……」と重方は喚きそうになったが、記憶がそれに異をとなえた。

――違う、昨日の女だ……!

昨夜、自分が見惚れ、美しいと感動したのは、たしかにこの顔だった。己の美に惑いながら咲こうとする白い芙蓉のような、したたり落ちそうな憂いをひめた、と見たのは、まさにこの獣の面だった。彼はこの獣を褥でかき抱き、この獣と眠り、この獣と後朝の囁きを交わしたのだった。

「思い出していただけまして?」

「そんな……どうして……」

重方は頭を抱えて、枯草の上にへなへなと座り込んだ。

獣の笑い声が風に乗ってあちこちに反響した。それを耳にしているうちに、目にしているもの、音に聞いているもの、肌に感じているもの……今、五感で受け止めているありとあらゆるものすべてに、氷や土器が割れるときのような「ひび」が入っていった。「ひび」はあっという間に増殖し、ほかとつながり、大きく、深くなって、ついに粉々に砕け散った。

(続く)

※1 土製の食器。ここでは杯。

関連記事

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

常春 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

常春公式サイト=「我蛾」

11.09.11更新 |

WEBスナイパー

>

稲荷山デイドリーム

| |

| |