あぶらいふ長編時代SMロマンチカ

The ABLIFE March 2015

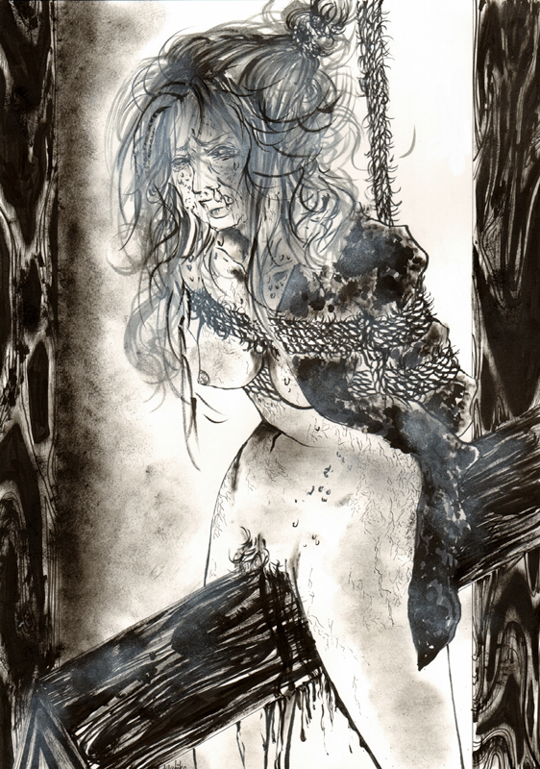

不遇の現代から起死回生を目指して「転生」した過去の世界で、妙齢のヒロインが彷徨う狂おしき被虐の地獄。裁き、牢獄、囚奴、拷問――希望と絶望の狭間で迸る、鮮烈な官能の美とは。読者作家・御牢番役と絵師・市原綾彦のペアで贈る待望の長編SMマニア小説。ユキが陰惨な恥毛抜きの私刑を受けて、さらに歳月は過ぎ行き、二十一年目の正月を迎えた。

この女牢でもう二十一年......。

四十七歳になったユキは、永牢の身のまま今も女牢に繋がれている。

彼女は、ボロボロの布切れのような灰色の囚衣を羽織り、牢格子に顔を付けて、昼尚暗い土間をジッと見続けていた。

入獄当初は黒かった髪の毛も、長年の過酷な牢暮らしでほとんど白髪になり、油も付けずゴワゴワで、乾燥したヒジキのように乱れ狂っている。

顔や額には幾重も皺が刻まれ、鼻横のほうれい線も深くなっていた。

哀れな年増の女囚徒は、ほかの囚人に比べ入浴も満足に許されぬ身のため、身体は、想像を絶する悪臭を放っていた。入牢時は目鼻筋もくっきりし、二重瞼の大きな瞳だったが、今では肌の張りも艶も完全に潰え、顔のシミは一層増えて、吹き出物が潰れて痘痕(あばた)になっている。

着衣としての用を成していない布着れのような女囚衣は、二十年の歳月でさらに摩耗してしまった。両方の垂乳根(たらちね)が、虚しくこぼれ出ている。

そんな痴態を晒しても尚、この奴女囚は、辛い牢獄の中でひっそりと生き抜いていた。

「さあ、今日は年に一度の正月だ。牢の飯も豪華だよ」

「うわあ、厚焼きに海老の塩焼き。金団(きんとん)まであるう......!」

冬用の綿入れを着た牢内の女囚たちは、嬉々としてお膳の中身を頬張る。そんな光景を、真冬にも関係なく、裸同然の姿で格子に寄りかかる女囚は、牢内の過酷な寒さに凍え鼻水を垂らしながら、ただ見つめているだけだった。

「お雪、食べないのかい。今日は特別な日だ。奴のおめえにも分けてやる」

ユキを散々苛め抜いた牢名主のお末も、二年前に牢内で他界していた。お沢や他の囚人たちは、三年前の藩主様に男子が生まれた吉事で恩赦に預かり、減刑され放免されていた。

女牢の囚人たちは、永牢に処せられているユキ以外一新された。新しい牢名主になったお隈は、他の女たちに対しても優しく接している。

「雪、食べなさいよ......。いくら奴のあんたでも、今日は正月なんだから、一緒に食べよう」

「あたしは......結構でございます」

ユキは冷たい牢の床に、丸出しの裸尻を付けて身を丸めたまま、重たそうに垢の付着した首をもたげて、皺で弛んだ目尻を牢名主に向けた。

「......こんな汚くて臭い奴の女囚めに、お気遣いなくお食べください。あたしは皆様の残り物を有り難く頂戴いたします......」

ユキは真冬の中、皆は足袋を履いているのに、一人だけ霜焼けで腫れた素足のまま、生出しの太腿を揃えて土下座した。

「皆さんが食べ終えるまで、此処で土下座し続けるのが、牢内でのあたしの決まりでございます」

「可哀想に......もうこの女、完全に壊れているね」

「無理もないさ。このごろ、てれび、らじお、じどうしゃ......なんてわけの分からない言葉を、夜中でも口にするからねえ。つい先日も行きなり牢の真ん中でマンズリを始めて、一日中イキまくっていやがったし......」

女囚たちが、正月の馳走を平らげたお膳の底を、哀れな奴囚は舌で一心不乱に舐めている。その光景を見て、本当に畜生のような姿だ......と溜息を漏らす者がいるほど、ユキは悲惨な女囚姿に堕ちていた。

ユキは、食事の残りカスを手で絡め取りつつ、モグモグと口を動かしている。その下賎な女の醜い姿を、ほかの女たちは皆、冷たい目でじっと見ているのだった。

「もう、この女は元には戻れないねえ......」

そうだ。あたしはもう狂っている......。

この牢獄の中で、二十一年も繋がれたユキは、精神も体力も疲弊し痴呆のような廃人になりかけていた。

そんな五十路に近い哀れな女罪囚は、牢内の私刑だけでなく 外部でも過酷な奴囚としての責務で身を削られていた。

正月明けのある日、ユキの居る牢へ役人がやってきた。

「奴のお雪、呼び出しである。出ませい!」

「へえ......」

ああ、今日も来たのか......。

ユキは、掠れた老婆のような声を喉から漏らすと、静かに両手両膝をついたまま、這う姿勢で女牢の小さな潜り戸からシミだらけの尻肉を晒して出た。

破れた獄衣は、女の下肢を隠す能力さえなく、白い陰毛まで丸見えの浅ましい姿だった。

「ご苦労様でございます......御縄を頂戴いたします」

牢屋敷で最初に叩き込まれ、二十年間続けた縄掛けの挨拶を行なうユキは、もはや恥辱も屈辱も感じずに、自ら両腕を背後へ回す。

「よし、厳しく掛けよ」

彼女は後ろ手のまま首と胸に厳しく縄を掛けられ、重罪人を護送する本縄の縛めを受けて、尻に笞を叩き入れられた。

「さあ、立ちませい!」

役人の命令で、ノロノロと重い腰を上げた年増の熟女囚の両足首に、鎖の足枷がしっかり嵌められる。彼女は、家畜のように首縄を曳かれて、引き摺られて行った。

真冬の土間は、凍てついてカチカチになっており、隅には霜柱さえ立っているほどだった。ユキはそんな硬い地面を、今日も草履もない裸足のまま歩かされていた。

ああ、冷たい......。

何度もこの苦しみを味わってきたとはいえ、剥き出しの足の裏から直に伝わる冷気と湿気は想像を絶する。特に今年の冬は厳しく、今まで一度もできなかった凍傷で足の指や踵は紫色に腫れ上がり、一歩足を前に出すたびに疼痛が四十路女の罪囚の脳天に響いた。

彼女が曳き出された場所は、ユキが最初に吟味を受けた牢屋敷の中庭だった。

そこは覆い屋もなく、昨日の雪がまだ積もったままの、真っ白な雪景色である。庭には数人の同心と押丁(おうてい)の輩が彼女の到来を待っていた。

「......験し台の女を連れてまいりました」

「ご苦労である......」

役人を囲むように中央の雪上に敷かれた荒ムシロの上に座らされた裸同然の女囚は、真冬の寒さで全身総鳥肌を立てて、唇も紫色のままブルブル戦慄かせている。

それにつられ、裸出した巨大な垂れ乳がブラブラ揺れる光景を見ると、何とも凄絶な痛ましさがあった。

今日は何をされるのか......。ユキは不安と寒さを苦痛に感じながら、我慢して両目を閉じていた。

「今日は皆の前で行なう穿鑿(せんさく)法の中で、雪責めをやってみようと思う」

衝撃的な言葉がユキの耳に飛び込んだ。

雪責め......!

それは、これから己の身に刻まれる地獄の責め苦を意味している。

ユキは奴囚として特別な牢役を負っていた。

それは、「様々な拷問や縛り責めの験し台、すなわち被験囚」として、牢屋同心たちの捕縄術や、拷問術の実験体にされていたのだ。

彼女はこの二十一年余り、言語絶する想像もできない過酷な責めを、肌身に受けてきた。

「この畜生奴は、入牢当初の吟味で、数多くの笞打ちや石抱きを耐え抜いた豪胆な女だ。そして、ついに察斗詰まで持っていった、類稀な体力と忍耐がある。責め問のの験し台として申し分ない」

と判断されたためであった。

その日からユキは、定期的に牢から曳き出され、様々な縛り責めから骨肉を焼くような拷問の実験にされた。今まで頂戴した責めの中で、一番辛かったのは「木馬責め」だった。

正月前に受けた拷責は、本当に悲惨だった。

暗い拷問蔵に設置された、角材を組み合わせた三角形の木馬型の拷問具を見て、その日ユキは遠き現世の映画の中で、キリシタンの娘が丸裸に剥かれて縛り上げられ、その背中の先端部に乗せられて、ゾッとするような絶叫と苦痛に身を悶え苦しんでいる情景を、生々しく思い出した。

あの娘と同じ責めを、本当にあたしも受けるなんて......。

不安も怖気も無視されて、験し台の女は獄衣の裾を捲りあげられ、下半身を裸にされた。そして身体を荒縄で後ろ手に拘束されたまま、役人の冷酷な命令を受けた。

「さあ、自分から木馬の背を跨ぐんだ」

「ああ、そ、そんな。どうか......どうか、こんな酷い責めだけはお許しくださいまし......」

さすがのユキも、自分の肉体に刻まれる木馬の責め苦に戦慄し、何とか許しでもらえないかと哀願するが、無理な願いであった。

「これを拒否致せば、さらに地獄のような責めが付加されるが良いのか?」

木馬責め以上の壮絶な地獄責めが、あるわけがない......。ユキはそう思い、悲涙の滴を両目に湛えながら、自分で恐ろしい刑具の背を跨いだ。

「あ、あふうっ......」

すぐに、淫らに晒された尻の裂け目に馬の背の稜線が食い込み、ユキはズンと来る疝痛(せんつう)のような股間の痛みに、思わず苦悶の呻きを漏らした。

ユキは木馬上で動けぬように、後ろ手に括られた背中の縄尻と頭髪を、天井から垂らした縄で結ばれた。そして、大きな石の重りを足に括り付けて、さらに加重される。

「アアッ、う、うぐううっ......!」

ユキは、間をおかず襲い来る局部への激しい苦痛と恥ずかしさから、この責めが、映画で想像していた以上に類を見ない苛烈な責めだと身を以て知る。

「ほら、女囚のマンコに、馬の背中がしっかりと食い込んでおる......何とも浅ましく、辛すぎる責めよな」

「確かに......こんな卑猥な苦痛責めは、見たことがない」

木馬責めは、幕府が公認した拷問法ではない。キリシタンや年貢の滞納者など地方で行なわれる私的な拷問なので、この凄惨な責めを初めて見る同心もいる。

「こうして木馬に跨らせ、囚人の反応を見ながら、笞打などを行なう場合もある」

指南役の侍が、あまりの激痛に喘ぐ熟女の奴囚の表情を窺いながら、平然と説明している異様な空間は、外界と隔絶された拷問蔵ならではであった。

「あ、あウウッ......オ、おマンコが痛い......痛いよう......」

ユキは、塗炭の苦しみと下腹部から突き上げる電光のような激痛に悶絶し、囚衣の胸から飛び出した、汗だくの乳房を揺らしながら、刑具の上でうわ言のように呟いている。

「あ、アア......ど、どうかもうお許しください......あうう、オマンコが......裂ける。オマンコが裂けちゃうよう......!」

「バカ女め......。今まで散々男どもの玩具にされた、四十路を過ぎたマンカス塗れの験し台の奴囚の孔など、興味もないわ。験し台の囚人は、許しがあるまで耐えねばならぬ」

ユキは、アウアウと涙を流し、鼻水と涎ををダラダラ垂らしながら、呻吟を繰り返す。一度木馬に載せると、そこから下ろさない限り苦痛はやまない。

痛い......ああ、だけど......気持ち良い――。

絶え間ない験し台の責めに犯されたユキの身体は、被虐の激痛を悦虐に感じる異常な体質となっていた。囚人がこの拷問で快楽を味わうかどうかは、ひとえにこの特殊な状況に対して抱く心情によって大きく相違するものとなる。今のユキは、まさしく縄狂いの痴女囚となっていた。

「ほら、もっとお前の股間をイジメてやろう」

さらに両足首に重石を括り付けられ、鋭利な稜線にしっかり秘肉の襞が食い込む。

「あ、ぎゃううっ......!」

獣のような女囚の悲鳴とともに、本人の体重で股間にはさらに苦痛が与えられた。加重された足や重しを引っ張る。裸出した股間だけでなく囚衣から食み出した乳房や背中を笞や杖で打つ......など、思いつくままに苦痛を加えられることもあった。

「ああ、はしたない。あまりの辛さに小便を漏らしおった」

同心たちは、刑具の上で失禁したまま慟哭しながら吊られている、験し台の女囚の哀れな姿をそれぞれに眺め、嘲笑する者もいた。

「この責めは、女性に用いられる場合が多いが、あまり長時間行なうと、ほれ、このように......」

役人が木馬を跨いでいる女罪人の股間を指差す。股間は柔らかく、女性器や肛門がある。責めが長時間に及ぶとそれらが損傷を受け、出血し、裂けることもあった。

木馬を咥え込んでいるユキの大きなラビアが、鋭利な拷問具で裂けて血を滴らせ、木馬の稜線から噴火したマグマのように赤い糸の筋が流れ落ちている。

「これ以上行なうと、本当に女の局部や肛門が使い物にならなくなる。今日は此処まで」

漸く地獄の責め苦から解放された験し台の女囚は、土間の床にボロ屑のように縄付きのまま下ろされると、思い切り水をぶっかけられ、そのまま昏倒してしまった。

「まあ、半刻近くもよう耐えたわ。さすがは察斗詰の畜生女よ......」

同心皆が、尻の割れ目を血まみれにしているユキを見て感心するのだった......。

(続く)

関連記事

御牢番役 「罪を犯した女囚」をテーマに、悲哀と被虐の人物像を自作物語で綴りながら、日々探求する怪しい中年おじさん。時代劇とみそラーメンを前にすると、素晴らしいアイデアを想像しても一瞬で忘れる特技を持つ。

市原綾彦 女性、ペン画家。押しても引いてもアナログ派。緊縛画について回る背景の8割は、いつか欲しい理想の日本家屋です。色香あふれる空間を模索しながら、絵と絵本を制作しています。

市原綾彦公式サイト=「グレイスホールで踊りましょう」