注目の大型官能小説連載 毎週月曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅4

New Style Heian Erotical Mandara [Ake no kaze fuku]

人の形をしてはいるが、常の人のなりではない。化生(けしょう)か、あるいは魔性か――。今昔物語を題材にとり、人の世から外れた者たちの凄絶な闘いを描く空前の平安エロティカル曼荼羅。話題作「口中の獄」と接続する、妖と美が渦巻く異端の世界とは。作家・上諏訪純と絵師・常春のカップリングでお届けする待望のアブノーマル・ノベル第4弾!!朱猿はすっかり射精の味を"覚えてしまった"。明け暮れ時を選ばす、そよごの手をねだる。そよごの行くところならどこでもついてきた。どこに姿を隠そうともその気になればまたたく間に探し出してしまう。

しかしそれはそよごにとって、面倒ではあるが悪いことではなかった。朱猿はそよごの言うことにはほとんど何でも従うようになった。「もう抜いてあげないわよ」と睨みつけるだけで、何ごとにつけ諾々と奔走する。

「わかった、そよごの言うことは何でもきく」

今ではそよごは、朱猿に麓近くで拾わせてきた藁の上に寝ているし、朝起きると新鮮な魚や木の実が枕元に置かれている。汲ませてきた水でいつでも顔や髪を洗えるようにもなった。こんな山中だからその程度で済んでいるものの、きっと物を盗めといえば盗むだろうし、人を殺せといえば殺すだろう。

と考えたとき、胸中にひとつの計画が浮かんだのは、当然といえば当然のことだった。

復讐である。

体の傷は癒えたが、「ぶっ殺してやる」と流した悔し涙を忘れたわけではない。

自分をあんな目に遭わせた姉たちを朱猿に引き裂かせるのだ。縊(くび)り殺させるのでも殴り殺させるのでもいい。月の暗い日を選んで夜陰から夜陰を渡れば、朱猿の巨体を引き連れていても一座に近づけないことはないだろう。

想像すると、愉悦の笑みが沸々と湧き上がってきた。

「朱猿、山を下りるよ」

ある日、ついにそよごは朱猿に告げた。反論を受け入れるつもりはないから、ぴしゃりと言い放つ。といっても、ここ以外の世界を知らない朱猿にはそれがどんなことなのか見当もつかなかったから、もとより反論する言もない。

「山から下りて私のお願いをきいてくれたら、いつもよりたくさん抜いてあげる」

と迫られれば、

「ほんとうに? わかった」

と赤い双眸を子犬のように輝かせてうなずくのみだ。

手始めにそよごは朱猿に命じて、麓を行く旅人の着物と笠を奪わせた。朱猿の巨躯や赤毛を隠すのにはとても足りるものではなかったが、裸のような姿でうろつかれるよりはましだ。

翌日の夕暮れ、二人は山を下りた。

いざ出発したものの、そよごには大きな懸念があった。傀儡女は漂泊の芸人である。拠点となる宿場はあるが、基本的には留まるところを知らない。そよごが姉たちに連れ出されたときは一座は京に逗留していたが、今はもう、とうに旅立ってしまっただろう。

どこに向かったかの目星はつく。しかし、どれほど離れたかとなると、その年の顔ぶれや客の数にもよるから、簡単には読めなかった。追うのには時間がかかるかもしれない。

が、そよごの腹構えを裏切って、その行方は数日後にあっさり明らかになった。なんとまだ京にいるようなのだ。

「知ってるか、今、京に翡翠(ひすい)を産む傀儡女がいるらしいぞ」

「翡翠を産むって、ほと(陰部)から産むってことか? 仏でもない人間に、そんなことができるのか」

「さぁな。でも本当だとしたら、拝んでみたいもんだよ」

傀儡女たちが向かったと思われる方角に夜に紛れて進みながら、道々の噂に耳をそばだてていたそよごは、ははぁと思い当たった。翡翠を産むなんて奇矯な真似のできる人間が、この世に何人もいるわけがない。それはまちがいなく、そよごたちの一座にいた傀儡女だった。

――あの子、また見世物にされるんだわ。

その傀儡女は、真実、翡翠を産む。しかも孕みやすい体質なのか、もう何度も出産している。その始終は縁起物として、都度、土地土地の富豪に見世物として供されていた。おそらく一座は京の大尽の意でも受け、一旦引き返してきたのだろう。以前にもそういうことはあった。

出産の後には祝いの宴が開かれる。灯明の暗がりと音曲のざわめきに潜んで隙を窺える。もちろん、まだ出産が済んでいなければ、だが......。

その夜、そよごは闇の淀む羅城門の崩れ跡をひっそりと抜けて、ふたたび京に足を踏み入れた。後には巨大な影のように、朱猿がつき従っていた。

そよごと朱猿は西ノ京の、そのまたはずれにうち捨てられたあばら家を仮の棲まいとした。

そよごは毎朝、市女笠(いちめがさ)と垂衣(たれぎぬ)で顔を隠し、情報を得るべく、人の大勢行き交う東西の市や大路に出かけた。朱猿にはあばら家で待っているように言いつけた。

もう出産が終わって京を発っていたらと思うと気が急いたが、心配するには及ばなかった。傀儡女たちは同じく西ノ京の、没落した貴族の姫君が暮らしていたという小さな屋敷を借りて陣取っているらしい。今回の出産を見世物として所望した人物の名まではわからなかったが、その傀儡女が産気づいたらすぐに呼ばれる約束になっているようで、だいぶ待たされているもののなかなか報(しら)せがなく、いらだちを募らせているということだった。

噂に聞いたあたりを回ってみると、件の屋敷はすぐに見つかった。動きやすさと身の安全を考えて水干と汚れた揉烏帽子(もみえぼし)で男装したそよごは、あたりに生い茂った木々や崩れた築地の影から影に寄りつつ中の様子を窺い続けた。

ある日、巳の刻(※1)頃、屋敷が急に騒々しくなった。例の傀儡女がやっと産気づいたらしい。築地の中からは「まだ産むんじゃない! 我慢しな」という長者の叱責が聞こえた。

あいかわらず無茶なことを言っている、と思った。そよごはその傀儡女とは仲がよかった。いつもしてやったように、飛んでいって手でも握ってやりたいところだったが、もちろんそんなことはできない。

――絵馬、ごめん。

その名を心のうちだけでそっと呼んで、そよごは朱猿を連れてくるべく屋敷を後にした。

そよごが朱猿とともに戻ったとき、太陽は早、中天近くに上っていたが、出産はまだ終わっていなかった。

道端に漏れ聞こえてくる音や声から察しても、相当な難産のようだった。あらかじめ見つけておいた産屋の中を、崩れた築地(ついじ)の隙間から覗くと、たちこめる護摩の煙を透かして、呪文を唱える修験者と傀儡女たち、そして今回の「客」であろうでっぷり太った男と、その供らしい青年二人が並んで座っているのが見えた。

全員、白装束を纏っている。

突貫作業で建てたらしい産屋は掘っ立て小屋のようなありさまで、奥まで十分見通すことができた。修験者がいるのはいつものことで、彼らはここに限らず出産があるたび、安産を祈願し、場や参加者の穢れを払うために呼ばれていた。

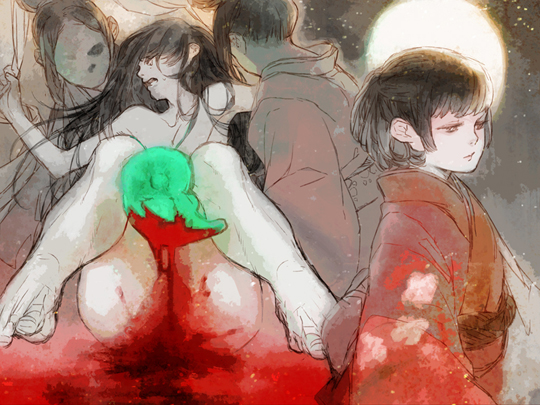

そよごが絵馬と呼んだ傀儡女はあられもない姿を几帳で隠されることもなく畳に座らされ、二人の産婆に抱えられていきんでいた。顔は青ざめ、呻く声にも生気がない。

彼女は以前に比べてずいぶん華奢になっており、頬もこけていた。難産なのは痩せて体力がなくなったせいもあるかもしれない。そよごはやきもきしながら絵馬を見ていたが、一緒にいた朱猿はまた別の理由で絵馬の体にじっと見入っていた。

「あいつはなにをしているんだ?」

山を下りてから、目立ちすぎる赤い髪を隠すために頭に黒い麻布を巻かれた朱猿は、その感触にまだ慣れられないのか、ここに来るまでにも何度も布ごしに頭を掻いていたが、その手も今は止まっていた。

「何度も言ったでしょう、子を産むの。まぁ、正確には子じゃないんだけど」

「でも、あれは男だろう。子をうむのは女だけじゃないのか?」

京に来るまでの間と西ノ京で過ごしたわずかな日々、そよごは初めて外界を知って好奇心の塊と化した朱猿に尋ねられるたびに、この世の事象について教えていた。

朱猿の言うとおり、絵馬の体は男のものだった。顔だちは儚げな美少女そのものだし、今は窶(やつ)れているが肌も吸いつきたくなるような白さ、なめらかさだ。漆黒の髪も重たげで艶かしい。だが胸は平らで、股間には男のものが確かに聳(そび)え立っていた。

開いた足の間には程よい大きさの陰嚢も実っていたが、しかし、その下から尻にかけては、女の玉門ともまた様子の異なる深い崖のような亀裂が走っていた。翡翠はそこから出てくるのだが、これは出産が近づくと出来て、済むと塞がってしまう。

「変成男子(へんしょうなんし)の法が失敗したのよ」

母親の胎内に宿った胎児を男子に変える呪法を変性男子の法という。何が何でも男の子がほしいという貴族や武士やその妻たちが、僧や修験者に秘密裏に求めた禁呪だ。

そよごは絵馬が一座に来た日のことをよく覚えている。絵馬はそよごが買われて一年ほど経った後、卑しからぬ風体の女房に連れられてきた。同じぐらいの年ごろだったことにも興味をそそられたが、何よりも惹かれたのはその美しさだった。子供心に、なんてきれいな女の子だろうと感動した。表情には乏しかったが、それなりの身分の子なのだろうか、うない髪(※2)に袙(※3)姿も愛らしい。女房とその子が長者の部屋に入っていくと、そよごはそっと中を覗いた。

ひそひそと話していたので何を話しているかは聞き取れなかったが、しばらくすると女房がその子の着物を脱がせ始めた。そよごは目を見開いた。女の子と思っていたその子の股間には、男の性器がちょこんと付いていた。

どういうわけかわからなかったが、その子はその日から傀儡女として育てられることになった。

やがてそよごは耳聡い姉から、絵馬はさる貴族の子息だったが、変成男子の法の失敗で、男の体と女の心と、女の繁殖能力を持って生まれてきたのだと聞いた。しかもその繁殖能力は普通の女のそれではないという。

「最初はお稚児さんとして寺に入れられたらしいの。でも、どんどん妊娠しちゃうものだから、お坊さんも外聞を気にするようになったみたいよ。なんたって、一年に二度も三度も妊娠するんだって。いくら産むのが玉(ぎょく)だといっても、そんなに頻繁にお腹が大きくなってしまってはね。お父上は手元に置いておきたかったらしいけど、お母上が嫌がったんだって」

手を焼いた末、流浪の芸能民に押しつけてしまえとばかりに送られた先が、そよごたちの集団だったわけである。

朱猿は「へんしょうなんし」についてもっと詳しく訊きたげではあったが、鬼気せまったそよごの表情から今はそれどころではないと理解はできているようで、口をへの字に曲げて黙りこんだ。

にわかに絵馬の呻きが大きくなり、脚の付け根の割れ目から鮮血が噴き出した。いちばん前にいた肥満男が「わっ」と体をのけぞらせる。

この時代の人々には、出血を穢れとして忌む心があった。その最たるものが女の月のものと出産である。しかし、産むのが玉(ぎょく)とも呼ばれ、貴石の筆頭とされた翡翠となればまた別、どころかありがたいと捉える向きもあった。貧しい僧に愛された仏の化身たる稚児が黄金を生み、僧の身を豊かにしたという伝説が昔からまことしやかに語り伝えられていたが、絵馬が容姿はどうであれ男の身体をしていたことで、彼女の出産はその昔話によく準(なぞら)えられた。

それでもいざ出血を目の前にすると、男の多くはおののいた。いくら僧や修験者を呼び寄せても、そういったものでは容易に払拭できない生理的な抵抗感が彼らにはあるようだった。

「あの男はだいじょうぶなのか。血がいっぱい出てる」

朱猿さえそう心配するほど、絵馬の出血は一秒を追うごとにひどくなっていった。そよごは歯ぎしりした。絵馬のものではなくても、こんなひどいお産は見たことがない。

絵馬は親に捨てられ、最初こそ感情を凍りつかせていたけれど、すぐに年も近く面倒見のいいそよごを慕うようになった。幼い頃はそよごがいなければ何もできなくて姉たちに哂(わら)われたほどだ。妊娠がわかるたびに「もう孕むのも産むのもいや」と泣きつくのを、いつも抱いて慰めた。痩せたのは自分がいなくなったせいかもしれない。

「そよご」

朱猿がそよごの袖を引っ張った。

「何かしゃべってるみたいだぞ」

言われて目を凝らしてみたが、よくわからなかった。朱猿の目はそよごの数倍先まで見える。

「本当に?」

「うん、口がしゃべってるみたいにうごいてる」

そよごはぴんときて尋ねた。

「ね、泣いてる?」

「泣く? うーん......たぶん」

そよごは、わずかながら安心した。いよいよ絵馬が苦しみから解き放たれるときが近づいたのだろうと踏んだ。

何人もの男や仲間たちの前で脚を開くよう命じられ、できそこないの陰部を晒け出さなければならないこと自体、十分すぎるほどの恥辱ではあろうが、そこから翡翠を排出する瞬間こそを絵馬は最大の羞恥と捉えるらしく、その時にはいつも玉のような涙をぽろぽろ零しながら、「お願い、見ないで......」と哀願する。

だから今の状態で泣きながら何か言っているというのであれば、おそらくは陰口間近に翡翠が差し迫ったのを感じての、切ない訴えであろう。

「ああああっ!!」

絵馬が絶叫した。ほとんど同時に淫裂が大きく広がって、ほとばしる血に塗れながらも濃緑色に輝く翡翠が頭を出した。

人々が一斉にどよめいた。肥満男はさっきまで眉をひそめていたことなど忘れたかのように床に手をついて身を乗り出し、裂け口から翡翠が出てくる様を食い入るように見つめている。

ほどなくして翡翠はすべて押し出された。絵馬が産む翡翠は極端に手足の短い人の体のような形をしている。大きさは本物の赤ん坊の三分の一ほどで、「ひるこ」の姿に似ているという人もいる。生きてはいないからもちろん泣いたりしないし、臍の緒もない。

修験者の誦呪(じゅじゅ)が止んだ。あたりが水を打ったように静まり返る。

「............でかした!」

最初に声を張り上げたのは長者だった。普段は冷静沈着な彼女も今日ばかりは手に汗を握っていたのだろう。肥満男と供二人は狐につままれたようにぽかんとしていた。

長者は絵馬に寄り添って肩を抱えると、続いて幾人かの傀儡女に絵馬を早く別室に運ぶよう指示した。

傀儡女たちの緊張がやわらいでいくのが、そよごたちが覗いている場所からでも感じられた。そよごもまた、生きた心地を取り戻した。

「さぁ、あんたの出番よ」

そよごは朱猿を振り仰いで、胸を軽くたたいた。

(続く)

※1 巳の刻:午前10時前後

※2 うない髪:うなじのあたりで切りそろえた子供に特有の髪型。

※3 袙:身分の高い女児の着物

関連記事

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

常春 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

常春公式サイト=「我蛾」