注目の大型官能小説連載 毎週月曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅4

New Style Heian Erotical Mandara [Ake no kaze fuku]

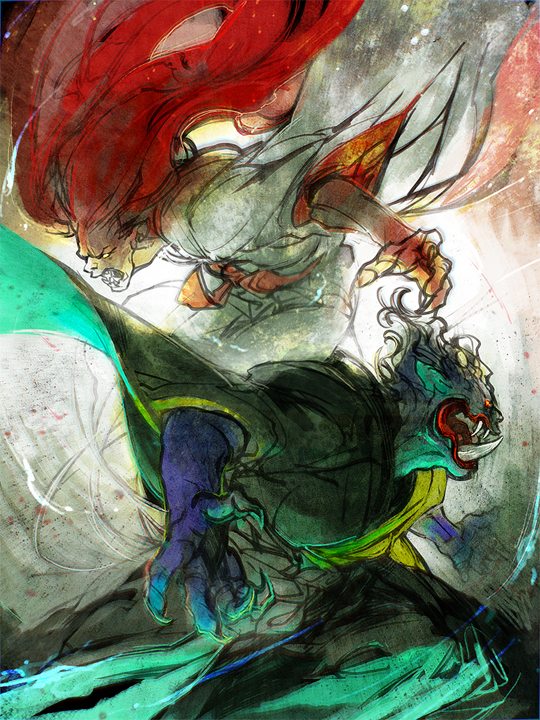

人の形をしてはいるが、常の人のなりではない。化生(けしょう)か、あるいは魔性か――。今昔物語を題材にとり、人の世から外れた者たちの凄絶な闘いを描く空前の平安エロティカル曼荼羅。話題作「口中の獄」と接続する、妖と美が渦巻く異端の世界とは。作家・上諏訪純と絵師・常春のカップリングでお届けする待望のアブノーマル・ノベル第4弾!!それから二十年余りが過ぎた。紺青鬼はいつしか人間に近づくことをすっかりあきらめていたし、明子のこともほとんど忘れていた。

その頃、彼が寝床にしていた山で、一人の僧が修行に明け暮れていた。僧はさすがに仏道の者というべきか、いたずらに紺青鬼を恐れはせずに、親しげではないまでも言葉を交わしてくれた。名を問うと、真済だと答えた。紺青鬼は真済が好きになった。修行の手助けになればと、木の実や水を托鉢の鉢や瓶に入れて庵の前においてやったこともあった。

真済は紺青鬼がほしかったものを捨てていた。始めから持っていなかったわけではなく、もともとはあったものを捨てたのだという。

「どうしてわざわざ捨てたりしたのだろう。俺は喉の奥から手が出るほどほしくてたまらなかったのに」

紺青鬼は首を捻ったが、同時にそれゆえに真済に惹かれもしたのだった。そんなものは持たなくても満たされて生きていけるのだと、身をもって教えてくれているような気がしたからだ。真済が捨てていたものとは、人とのつながりや情といったものだった。紺青鬼はあえて口にはしなかったが、自分と真済は共通の運命を背負う友情でかたく結ばれているような気がした。

ある時、京から真済の庵に人が訪れた。后が病にかかったので祈祷を頼みたいのだという。真済は最初は断わっていたが、再三の要請についに重い腰を上げた。

ひと月ほどして山に帰ってきたとき、真済は人が変わっていた。捨てたはずの人の縁に悩まされていたのだ。明けても暮れても誰とも知らぬ女人の名を呟くばかりで、修行にもまったく力が入らなくなった。紺青鬼が心配して尋ねると、真済は途切れ途切れに、后に恋をした、修行で得た験力などもはや失っても構わないから俗世に舞い戻って、添えぬまでもせめて傍に近づきたいと、話すというよりは苦しげに呻いた。

紺青鬼は驚いて、真済を叱咤した。かつての高潔な彼に戻ってほしかった。だが真済は聞く耳を持たず、それどころか止める彼を「化物に何がわかる」と突き飛ばして、山を下りようとさえした。

気がつくと紺青鬼の前には、肉を半分ほど食い荒らされた真済の死体が、青く明るい月夜に照らされて転がっていた。

紺青鬼はそのまま山を駆け下りた。京まで駆けに駆けて、真済がのぼせ上がった后とやらも見つけ出して、食ってやろうと思った。走りながら、握り締めていた真済の心臓に齧りついて血をすすり飲み、残りを顔になすりつけると、涙の跡は血ですっかり覆い隠されて、紺青鬼は鬼そのものになった。

走っているうちに夜が明けたが、紺青鬼は休むことなど考えもせず、そのまま洛中に、そして内裏に突っ込んだ。后のいる場所は、腹の中の真済の血肉がざわつくのですぐにわかった。うららかな春の朝を迎えていた内裏は大騒ぎになったが、誰も紺青鬼の姿を見ては立ち向かえなかった。

腰を抜かし、失神する後宮の女房たちの白粉の香りの間をのしのしと抜け、紺青鬼は奥の几帳を跳ね上げた。

ふわり、鮮やかな刺繍が舞ったその奥にかしこまっていた女を見るや、紺青鬼は絶句した。

女の目も、また大きく開かれた。紺青鬼は彼女を知っていた。彼女も紺青鬼を知っていた。そのまなざしに、眉に、頬に、鼻筋に、そして「貴方は......」とあえかに震えた唇に見え隠れする遠い日の聡い少女の面影......それは、朧月とともに消えた、明子だった。

しかし、二人は再会の余韻に浸ることはできなかった。真済もさすがに、並みの行者ではなかった。紺青鬼の腹で真済の肉が蠢いて、紺青鬼の体を操り始めたのである。紺青鬼はそのまま明子にのしかかると、衆人が息を詰める中、彼らと几帳ひとつを隔てて明子を犯した。

「頼む、やめてくれ、真済......!」

紺青鬼は明子の脚を開きながら、脂汗を滲ませて唸ったが、どうしようもなかった。彼は屹立した男根に自分には痛みしかもたらさない快楽を漲らせ、懐かしさと、罪悪感と、明子への申し訳なさで泣きながら、尊い后の気高い肉体を陵辱した。

明子もまた泣いていた。だが彼女はすすり泣きながら、しきりに何か口走っていた。何かと耳を近づけてみると、彼女はその絶え絶えな息の中にわずかに微笑みさえして、こんな言葉を吐いていたのであった。

「まさか......こんな日が来るなんて。貴方のことを忘れた日は、一日たりとてありませんでした」

紺青鬼は己の耳を疑った。今、目の前で起こっているのがどういうことなのか、引き起こした張本人の癖に理解ができなかった。

「それは、どういう......」

彼は濡れた肉でみっちりと締めつけてくる明子の感触を望むともなく味わいながら、牙から漏れる快楽の呻きの隙間に尋ねた。

「まだいとけない童(わらわ)の時分、貴方が私のもとを訪れて下さってから、私はずっと、貴方をお慕い申しておりました。貴方は誰にも打ち明けられずにいた...... 打ち明ければひどく叱られる胸のうちを顕(あらわ)にすることを許して下さいました。春の月影がもたらしたひとときの幻か、草木(そうもく)の精霊だとばかり思っておりましたのに......あぁ、ここにこうして触れられる、逞しいお体が」

そんな、まさか。まさかあの美しい少女が、自分以上に、あの三日間を強く心に留めていたなど......紺青鬼は、現(うつつ)の甘美に酔いながらも、これはまだ夢の続きではないかと訝しんだ。

「ならば、お前はどうしていなくなった」

紺青鬼は、明子を責めるように強く突いた。まさかと思えば思うほど、訊かずにはいられなかった。

「お許し下さい。貴方と話しているところを偶然見た者が、私を何ものかに憑かれているとしたのです。私は突然住処を移され、それからは陰陽師や法師に囲まれて生きました」

「........................」

「さぞお怒りでございましょう。私をお憎みでございましょう。さればこそ、どのような恥ずかしい態でも耐えまする。どうぞ思う存分に、お気をお晴らし下さいませ」

その告白を聞くうちに、紺青鬼は自分の体を動かしているのが真済なのか、それとも己自身なのかわからなくなってきた。几帳の外からは、ゆゆし、ゆゆしと 泣き交わす女房たちの力ない訴えが届いてくる。しかし、どうしてそんなもので鬼を止められようか。紺青鬼は持ち上げれば蕩けそうに柔らかい明子の体を、今度は逃さぬとばかりに抱きしめた。

それからも明子が恋しくなるたびに、紺青鬼は内裏を訪れてその体を貪った。真済が后に懸想していたことは内裏でも噂になっていたらしい、後宮の賢しげな口紅たちは紺青鬼は真済のなれの果てだと扇の陰で囁き合ったが、真相を分かち合っていたのは明子と紺青鬼の二人だけだった。

が、ほどなくして紺青鬼は、明子に指一本触れなくなった。明子に諭されて、己の愚行を恥じるようになったのだった。それと同時に紺青鬼は、何としてでも人に恐れられぬ姿になって明子の傍に仕え、役に立ちたいと願うようになった。その頃には真済も思いを遂げたとしたのか紺青鬼の中から消えていたが、自分も切ない恋を知ってみれば、殺してしまったことを悔やみに悔やんだ。それらのことを明子に話すと、彼女はひそかにある上人を呼んだ。そして人を払ってこれまでのことをすべて話すと、

「どうぞこの紺青鬼に、仏の情けの何なるかを教えてやっては下さいませぬか。私が導いてやりたいのは山々なれど、この身は主上の母。鬼に誑(たぶら)かされる物狂いを演じることはできても、ここを出ることは叶いませぬ。八百余日(※1)の修行の後には、紺青鬼はきっと清らかな人の姿を手に入れられるものと信じております」

と縋った。紺青鬼には、

「寂しくなったら、そっと忍んでいらっしゃい。私はまた頭痛になりますから」

と、黒い頬に白い頬をすり寄せた。

表向きはその上人に調伏されたということにして、紺青鬼は彼の道に従うことになった。真済を弔い、慰霊する意味も込めて、紺青鬼は自らを真済と名のりたいと申し出たが、上人はそれを止めなかった。

......そこまで話すと、真済はふいに黙り込んだ。三人はしばらく黙っていたが、やがてそよごが、「真済さまは、かつては鬼だったのですね」と、沈黙に向けて呟いた。

真済は何も答えなかったが、かわりに自嘲のような表情を化物の面にしみじみと浮かべて、続けた。

「それから何年、いや、何十年が経ったか......その上人も死に、明子も死に......紺青鬼は人の姿になっていた。このまま人間としてお陀仏できるかと思っていたが......何の因果か、また逆戻りだよ」

それから朱猿の顔を覗き込んで、

「朱猿、お前は昔の俺によく似ているんだ。初めて会ったときからそう思ってた。そよごとよろしくやっててくれりゃ、俺も人間のままでいられたんだろうが、なかなかどうして、世の中はいくら長生きしても思い通りにはいかねぇもんだ。もがいてるお前を見ていたら、まだちぃとばかし残っていた化物の血が反応したみたいでな、何とかしてやりてぇと思っているうちに、体が少しずつ背中から裂けて、また黒い皮膚が出てきていたんだよ。しばらくは自分でも気がつかなかったんだけどな」

と、不敵な笑みとともに、以前より二回りも太くなった真っ黒な腕を撫でてみせた。

「ま、紺青鬼は結構強いぜ」

形勢は一気に逆転した。

このまま朱猿を少しずつ追い詰めて捻り潰そうとしていた狐面たちは、突然現われた黒い肌の化物にしたたかに打ちのめされた。

「悪ぃなぁ。お前らに恨みがあるわけじゃねぇんだが、俺はこいつに助けられた恩があるんだ。後で経のひとつも唱えてやるから、許してくれよ」

そんなふうに言いながらも真済はどこか嬉々としていた。朱猿もまた力強い味方を得て、これまで以上の戦いぶりを見せ始めた。

「面倒なことになったわね」

戦場となった屋敷から二、三軒離れた寺堂の屋根の上から、瑠璃の面の狐に守られて、若狐の面の女が、暴れ馬にもなぞらえたくなる朱猿と真済の姿を苦々しく眺めていた。空気をねっとりと湿らせるような針よりも細い雨がしのつき、あたりはすっかり闇に呑み込まれていたが、化物たちの様子は屋敷を燃え上がらせる炎が明瞭に映し出した。

「赤髪鬼だけなら、あと少しのところで仕留められたのに。あれは、かつて染殿の后に憑いたという紺青鬼ね。まだ生きていたのも不思議だけれど、他の鬼に肩入れをするなんて」

若狐は呟いたが、瑠璃の狐は無言のままだった。若狐の視線の先を、自分もまた黙々と追っているばかりだ。

「因が生み出した果がまた因になる。まったくこの世はどんな因果が巡っているかわからないもの。ともあれ、何とか手を打たなければね」

ふと、狐の一匹に追われて屋敷の裏門から逃げようとしていた若い端女が、彼女の目に留まった。女は孕んでいるらしく腹が大きかったが、一撃のもとに脳天を叩き割られて、母子ともども、現世に命を永らえさせることはできなくなった。

「そうだ、あの娘......」

若狐の脳裏に、朱猿に犯されて泣き喚いていたそよごの像が閃いた。

「あの娘がまだ生きていたら、使えるかもしれないわね」

若狐が言い終わらないうちに瑠璃の面の狐は屋根を飛び降りて、音もなく闇に消えていった。若狐はそれを背中で見送るともなく見送ると、おもむろに背筋を伸ばして、混戦を呈している屋形に向かい、面の下から、けん、けーんと狐の鳴き声をあげた。狐たちは動きを止めると、波が引くように一斉に屋形から引き上げていった。

その翌日も、朱猿と真済は二人して家を出た。

「二人とも、気をつけてね」

送り出すそよごの表情は、数日前に比べれば幾分か明るくなっていた。朱猿から真済の奮闘を聞き、また朱猿の傷が目に見えて減ったのを見て、「もしかしたら、死なせずに済むかもしれない」という一条の光明が、まだごく細いながらも胸に差したのだった。

「途中の道までは、俺がいるから心配ないぞ」

外で待っていた清忠が、冗談めかして杖の先を拳骨で叩いてみせた。清忠は紺青鬼を目にして驚きはしたもののさして恐れもせず、相変わらず道行きだけは共にしてくれる。変わった御仁だと思ったが、ひと癖もふた癖もある罪人どもを日々相手にし、束ねる立場ともなれば、この程度には肝が据わっていないとやっていけないのかもしれない。

「あら、泣く子も黙る看監長(かどのおさ)が露払いを務めて下さるなら安心だわ」

そよごが声をあげて笑った。

「そよごも戸締りに気をつけろよ」

朱猿が閑とした部屋の奥を気にしながら言った。乙犬丸は今日は帰りが遅くなるという。重遠は真済が来てからここを出ていき、他の放免の家に転がり込んでいた。「でかい図体の鬼が、二匹。居づらくてしょうがねぇよ」とへらず口を叩いていたが、その実は真済が恐ろしいようであった。そよごは申し訳なくもあったが、朱猿の命が掛かっていることである。この一件を何とか終わらせることができたら、何かの形でお詫びをしたいと考えていた。もちろん、死んでしまったら、それをもって大目に見てもらうしかないわけだが......。

「うん、ありがとう。大丈夫よ」

そよごは頷いた。

内側から戸に鎖が掛けられた音を聞いてから、三人は出発した。底冷えのする夜道に忍ぶ足音が遠ざかっていく。

そよごは炭の入った火鉢を引き寄せた。自分ひとりだけ家で暖かい思いをするのは何だか申し訳ないような気もする。だがそのぶん眠らずに二人に綿の入った着物を縫ってやろうと、用意していた針と糸と布を取り出した。

それから、四半刻もしないうちのことだった。とん、とんと戸が鳴った。「そよご、そよご」と、夜だからとあたりを憚っているのであろう、低く抑えた声が呼んでいる。朱猿のようだ。

――何か忘れ物をしたんだわ。

小さな灯のもとで針を動かしていたそよごは、膝に落ちた糸くずを払って戸に歩み寄ると、「何を忘れたの?」と鎖を外した。

戸に、外から手が添えられた。その手が朱猿のものではないと気がついたときには、遅すぎた。もう一度鎖をと焦ったよりもはるかに早く開かれてしまった戸の前で、そよごは慄然と凍りついた。

「久しぶりね。私のこと覚えてる?」

そこにいたのは、瑠璃の面の狐を従えた若狐だった。

(続く)

※1 八百余日 : 「何日も」の意味

関連記事

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

常春 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

常春公式サイト=「我蛾」