注目の大型官能小説連載 毎週月曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅4

New Style Heian Erotical Mandara [Ake no kaze fuku]

人の形をしてはいるが、常の人のなりではない。化生(けしょう)か、あるいは魔性か――。今昔物語を題材にとり、人の世から外れた者たちの凄絶な闘いを描く空前の平安エロティカル曼荼羅。話題作「口中の獄」と接続する、妖と美が渦巻く異端の世界とは。作家・上諏訪純と絵師・常春のカップリングでお届けする待望のアブノーマル・ノベル第4弾!!その日から、そよごは自分の足で市や大路を歩き回ってみることにした。あんな手がかりとも呼べない手がかりでは、とても話にならない。老若男女が顔をつき合わせる噂話の中に何かないか、自分で探ったほうが確実であろう。そよごたちの傀儡女の一団はすでに京を発って久しいらしかったが、念のため、笠を深く被り、垂衣を厚く垂らして顔を隠した。傀儡女たち本人でなくても、見知る者に見つかって悶着でも起こったら厄介だ。夜は夜で、命令された通り巡回に加わった。

朱猿は、二人が住み込むことになった小さな住居で留守番をさせた。あまりに目立つからと明兼に昼の外出を禁じられていたせいもあるが、そよご自身も同じ理由で連れて歩きたくなかった。そこにはあと二人、若い放免が同居していたが、彼らは昼は獄舎に出かけたり市中を巡察したりで家を空けている。西ノ京よりずっと賑やかな東ノ京で、家の中とはいえ朱猿をひとり置いていくことに最初は少し不安を感じたが、朱猿は屋内にまで届く喧騒にさして興味も示さず、聞き分けよくそよごの帰りを待った。同居している男たちともそれなりにうまくやった。

――絵馬や真済さまたちと暮らして、人の社会で生きるすべを多少なりとも理解するようになったんだわ。

そう思うにつけ、その学習の成果が活きているのが、真済の密告によるこんな状況であることが苦々しかった。

さらに数日が経った。有益な情報を拾えることもなく、夜間の巡回でも、盗賊らしきものは影さえ見出せなかった。

――覚悟はしていたけど、長丁場になりそうね。

そよごは市の雑踏の中で襟元を掻き合わせて、ぶるっと身震いした。検非違使庁に連れてこられてから半月と過ぎないうちに、あたりの景色はすっかり鈍色に冬枯れてしまった。申の二刻(午後三時半)が過ぎ、市の人々は早くも店じまいを始めている。短い冬の日に付き合っていたら、あっという間に寒風の吹きすさぶ宵闇の中に取り残されてしまうのだ。そよごも夜に備えようと、足を家に向けた。道端の枯れ薄が、痩せた茎を斜陽に浮き上がらせていた。

そのとき、聞き覚えのある声が、北風に伴われて聞こえてきた。

――この声は......!?

声の主は、経を読み上げていた。間違いなかった。

「真済さまっ!?」

そよごは人と人の間を掻き分けて、声のするほうに駆けた。そこには、破れ笠に擦り切れた衣の真済が、すれ違う人々の軽い会釈と合掌を受けながら歩んでいる姿があった。

「ん? ......おぉ!」

真済は経を止めて振り返った。

「そよごじゃないか!」

そよごが垂衣を分けて顔をあらわにすると、驚きと喜びが入り混じった笑みが真済の満面に広がった。

「お前も京に来ていたのか!」

無邪気な反応に、そよごは一瞬、どんな顔をしていいのかわからなくなった。反射的に声を掛けてしまったが、相手は自分たちを密告した憎い男なのだ。「え、えぇ、まぁ......」彼女は口を淀ませた。

「まさかこんなに早く再会できるとはなぁ。世話になったのに黙って出て行ってしまって、すまなかった」真済は申し訳なさそうに、ぺこりと頭を下げた。

「いえ、そんな......」

「絵馬や朱猿も一緒なのか?」

「はぁ、一緒というか」

しかし、話しているうちにやっと、本来抱くべき怒りがだんだんと湧き上がってきた。しらじらしいにも程がある。あんたは全部わかっているんでしょうと掴みかかりたくもなったのを、深呼吸をして抑えた。

「山で獲ったものを商いにでも来たのか? 京にしばらくいるんだったら、皆で俺の庵にも来てくれ。蓮台野(※1)のはずれの、あまり陽気なところじゃねぇんだが」

「あ、はい......また、近々」

だが、いざ何か切出そうとすると、何をどう言い出していいものやらわからくなってしまい、そよごは何度となく不自然に俯いた。

そうしているうちに、真済は家路を急ぐ人の波を気にし始めた。どこからかかすかに夕餉の匂いも漂ってきた。

「じゃ、俺もそろそろ行くわ。俺も冬の間は京にいるつもりだから、きっとまた会えるな」

もう一度嬉しそうに相好を崩すと、真済はそよごに背を向けて歩き出した。そよごは追おうとしたがとっさに足が動かなかった。

すると真済は何か思い出したように、「あ、そうだ」と、振り返った。

「そよご、そろそろ朱猿の気持ちに気づいてやれよ。あいつはお前が考えてるよりずっとお前のことが好きだぞ」

「え......!」

投げつけられるものを何も持っていないことを悔しく思いながら、そよごは夕暮れの慌しい風景に塗り込められていく真済の後ろ姿を見送った。

家に着いた頃には、あたりはすっかり暗くなっていた。朱猿は暗い部屋の中で火も灯さず、細く開けた蔀から、もうあまり動くものもなくなった外を眺めながらぽつんと待っていた。

「真済さまに会ったわ」

そよごは草鞋を脱いで部屋にあがると、笠を投げ捨てた。燈台に火をつけると、二人の影が長く伸びて壁に這った。

「本当か!? このへんにいたのか?」

赤く照らされた朱猿の顔がさらに明るく輝いた。

そよごは冷えた体を温めようと朱猿のあたたかい懐に潜り込もうとしたが、ふと躊躇した。先ほど真済の言っていたことがよみがえったのである。朱猿はお前が考えているよりずっと、お前のことが好きだぞ。だがすぐに、自分が想定する意味での「好き」とは違う種類の「好き」に違いないと、馬鹿な迷いは捨てることにして、あっさり温もりの誘惑に飛び込んだ。

「そうよ、市にいたの」

「元気だったか? なつかしいなぁ」

朱猿はもっと詳しく聞きたそうに、体をねじ曲げてそよごを覗き込んだ。朱猿は今回の逮捕劇に真済が関わっているようだとは、夢にも描いていないようだった。

「懐かしいって、まだ一月も経っていないじゃない」

笑ったが、たしかに懐かしいといわれれば懐かしい気もした。四人で騒がしく過ごした日々が、何だかずいぶん遠い昔のことのようだった。

「相変わらず、元気だったわよ」

そう、真済は何も変わっていないように見えた。口ぶりも、気負わない雰囲気も、以前の通りだった。それだけに裏切られたと思うと、悲しさもひとしおだった。

が、何かひっかかるものも、ないではなかった。自分たちのことを告げたのは本当に真済だろうか。信じたいという気持ちの足掻きなのかもしれないが、真済は何も知らないようにも見えた。大体、もしも密告したのが彼だとしたら、あんなに屈託なく己の居場所を伝え、かつて目の前で素手で獣を捌きまくった化物を連れて来いなどと誘うだろうか。後悔は感じるかどうかはさておき、万が一密告したのがばれたらという恐怖は感じるのではないだろうか。

――そうだ、今度実際に朱猿を連れて蓮台野に行ってみよう。そのとき、真済さまがどんな反応をするか......。

そんなことを考えているうちに、そよごは眠気を覚えだした。寒気に晒されながら一日中外を歩き回って、体力を消耗したのだろう。今日の巡回は夜半過ぎからだから、休む時間は十分ある。そよごは朱猿の胸に寄りかかったまま、いつしか安らかな寝息を立てていた。

......どのぐらい眠っていただろうか。

「そよご、朱猿、いるか!?」

大きな声が家じゅうに響いた。そよごだけではなく、いつの間にか眠っていた朱猿も、びくりと体を震わせて目を覚ました。

「乙犬丸だわ」

声の主は草鞋のまま部屋に上がり込んできた。名前の通り、犬のように丸い目をした少年だ。そよごたちと同居している放免で、まだ十七を過ぎたばかりだが、昨年スリの咎(とが)で逮捕されたのだという。

「起きたか! 狐面の連中が現われたんだよ!」

乙犬丸は抱えていた二人分の武器を押しつけながらがなった。

急ぎ支度をして、三人は家を転(まろ)び出た。「どっち......」と尋ねかけて、そよごは息を呑んだ。哀れな被害者の屋形は、すでに南南東の空を赤々と染め上げていた。

駆け行く道々では、眠りを破られて表に吐き出された人々がそちらを指差し、眉を潜めながら口々に不安を囁き合っていた。屋形に着くと、総門の外に負傷者たちが集まってお互い手当てに当たっていた。

負傷者を避けながら中門から中を覗いてみれば、少し進んだところに退却の指示を叫んでいる清忠がいた。燃え盛る建物の中から次々と怪我人と、それから死人が運び出されている。

「清忠さん!」

そよごと朱猿が近寄ると、

「おぉ、お前ら、一足遅かった!」

清忠は飛んでくる火の粉を袖で払いながら振り返った。

「盗賊たちは!?」

「今頃はもう、大方逃げておろうよ」

悔しそうに睨みつける先では、寝殿も、東西の対屋も、轟々と音を立てて燃え盛る獰猛な火炎の餌と化していた。

「まさか、こんなに早く火が回るとはな......ぬかったわ」

そよごは少しの間、眦(まなじり)を引き締めて双眸に炎を映していたが、やにわに歯軋りする清忠の脇をすり抜け、屋敷の奥に広がる庭のほうへ走っていった。

「そよご! どこ行く!」

朱猿が叫んで、後を追った。

そよごは走った。煤や火の粉が絶え間なく舞い飛んでくるので、目を伏せながらではないと進んでいけず、何度も道を失いかけたが、それでもひたすら走った。盗賊を捕らえようという意思はなかった。ただ、狐面の盗賊とやらをひと目でいいから見たいと願った。そよごはここで無法を尽くした狐面たちが、十一年前に大事な人をどことも知れぬ闇の奥に奪っていった狐面たちと同じ連中であることを信じていた。炎はすでに庭の木々をも嘗め尽くしにかかっている。愚かな行為だとはわかっていたが、足を止められなかった。

突然、猛獣の咆哮のような音がして、周囲の火が風に巻き上げられた。

「熱ッ......!」

身をよじって炎熱を避けながらも、そよごはまるで風に教えられるようにその吹き上がった先を見た。

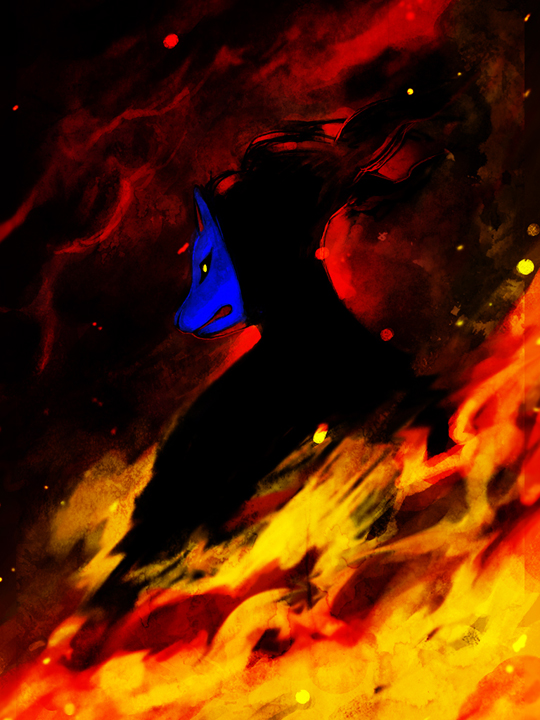

寝殿の桧皮葺の屋根が一面燃え上がっている。その中に、まるで金色の野にいるように、一人の狐面が悠々と立って周囲を見渡していた。その面は彼が背負う凄絶な紅蓮とは対照的な、目に染みるように清い瑠璃色をしていた。遠くから、「そよご、どこ行った!」と朱猿が自分を探す声がちぎれちぎれて届いたが、彼女はそれに答えようともせず、じっと立ちすくんでその姿を仰いだ。

瑠璃色の面の狐はそこが焔(ほむら)のただ中であることが信じられないほど静かに、そして悠々と、あたりを見回していた。屋形全体に火が行き渡ったどうか確認しているのだろう。

「あ......」

その動きは、そよごの心中に懐かしく染み入った。こんなときだからそう見えただけかもしれないが、何となく「あの侍」に似ているように感じられた。

――そうだ、小指!

そよごは彼に小指があるかどうかを見定めようとした。が、煙が邪魔をするだけでなく、熱気に空気が歪む中では、どんなに目を凝らしてもそんな細かな部分はなかなか掴めない。角度を変えて矯(た)めつ眇(すが)めつしているうちに、瑠璃の狐は軽やかな足どりで火の原を渡りだした。どうやら去ろうとしているようだった。

――いやだ、行かないで!

締めつけられるような胸の痛みを感じたとき、叫びが、無意識に口から放たれた。

「......お侍さまぁ!!」

瑠璃の狐はその声を受けて、そよごのほうをちらと見下ろした。ような気がした。気がした、というのは、その影はすぐにこちらに向かって倒れてきた火の柱に隠されてしまったからだった。ばりばりと何かが裂けるような音がそよごの頭上に迫った。

「そよご、あぶない!」

間一髪だった。ようやくそよごを見つけた朱猿は狼のような瞬発力で飛び出すと、彼女を抱えて柱の下を潜り抜けた。一瞬の後、そよごの立っていた場所に怒り狂ったように燃える野太い柱が我が物顔で横たわった。

「よかった、大丈夫か」

安堵する朱猿にそよごは何も返せず、力の抜けた体を人形のように抱えられたまま、瑠璃の狐がさっきまでいた場所を凝然と見上げていた。

翌日、そよごは清忠に、早番、遅番と二部に分かれている夜回りの両方に加わりたいと持ちかけた。

「そりゃこっちは構わないが、お前は昼も動き回っているんだから体が持たないぞ。いざというときくたばられたら困る。連れを早く助けたいのはわかるが、悪いことは言わん、休める時はきっちり休んでおけ」

清忠は止めたが、そよごは半ば強引に両方参加した。そよごが行くとなると朱猿もついてきたが、こちらは昼はずっと休んでいるも同然だったから清忠は気にも留めなかった。

そんなことが数日続いた朝、そよごの食事の椀の中身が半分も減っていないのを見て、朱猿は表情を曇らせた。

「どうしたんだ、そよご、おかしいぞ」

ここ最近、そよごはいつも食事を残していた。足をふらつかせていたり、清忠や放免と打ち合わせをする時に、うとうと居眠りをしてしまうこともある。その程度は日に日にひどくなっていた。

「昼も夜もずっとおきていて、体がへんになったんじゃないのか」

「大丈夫よ」

そよごは顔を上げたが、その目もどこか空ろであった。目の下の隈からも、荒れた肌からも、明らかな疲労が滲み出ていた。

「でも......」

朱猿がさらに何か言おうとすると、そよごは急に人が変わったような険しい顔つきになった。

「朱猿、私に指図しないで」

彼女はきつい口調で朱猿を突き放した。朱猿はびっくりして目をみはり、それから、悲しそうに俯いた。

「じゃ、私、そろそろ行くわ。ちゃんとお留守番しているのよ」

そよごは立ち上がり、外出の支度を始めた。朱猿はじっと押し黙って、朝日を浴びて出て行く自分よりずっと小さな背中を見送った。

(続く)

※1 蓮台野 : 化野、鳥辺野と並ぶ墓地地帯。洛北にあった。

関連記事

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

常春 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

常春公式サイト=「我蛾」