注目の大型官能小説連載 毎週火曜日更新!

ニュースタイル・平安エロティカル曼荼羅4

New Style Heian Erotical Mandara [Ake no kaze fuku]

人の形をしてはいるが、常の人のなりではない。化生(けしょう)か、あるいは魔性か――。今昔物語を題材にとり、人の世から外れた者たちの凄絶な闘いを描く空前の平安エロティカル曼荼羅。話題作「口中の獄」と接続する、妖と美が渦巻く異端の世界とは。作家・上諏訪純と絵師・常春のカップリングでお届けする待望のアブノーマル・ノベル第4弾!!「まだ見つからんのかっ!」

検非違使別当の邸宅に呼びつけられた清忠は、着くなり明兼に怒鳴りつけられた。

「は、はぁ......手を尽くして、捜してはいるのですが......」

髭面の大男が、線の細い色白の優男の前で体をすくませる。京の悪がきどもが見たら手を叩いて笑いそうな光景だったが、もしも目の前にそんな子供がいたら揃って蹴り飛ばしていただろう。

そよごと朱猿が狐面の盗賊を追って消えてから早十日以上が過ぎていた。月はすでに師走に突入している。

「まいったな......」

明兼は舌打ちをして頭を抱えた。

最後に二人を見た者の話によれば、二人はまるで二匹の狐に導かれるようにして小路の闇に消えていったのだという。

――もう、殺されているのでは......。

明兼も清忠もひそかに懸念していることは同じであった。だが、それをあえて口に出さず、なお放免たちに捜索にあたらせているのは、朱猿とそよごのいない十日ほどの間に狐面の被害が激増し、検非違使側の負傷者の数も甚大なものになっていたからである。一人当千の様を一度とはいえ目の当たりにした二人は、滅多なことを口にするのをつい憚った。

「五条堀川の古屋敷は探索したのだろうな」

「もちろんです。一度だけでなく、念のため日や時間を変えて二度、三度と探りましたが、化物どころか狸の子一匹おりませんでした」

明兼が触れたのは、身の丈七尺に余る赤い髪と眼の化物がその近くで人を襲っては食物や着物を奪っていくと、ここ数日噂になっていた場所だった。どう考えても朱猿ではないかと清忠は何度も自分で確かめに行ったが、そこは朽ちかけた寝殿だけががらんと広がっているばかりで、畳も敷かれていない板敷には長い間人が入り込んだ形跡すらなかった。

「......わかった。とにかく探索を続けてくれ」

明兼が溜息とともに退室するように指示すると、清忠は一礼して出て行った。

ちょうど同じころ、件(くだん)の屋敷に足を踏み入れようとしていた人物がいた。

旅法師・真済だ。

つい先ほど東の市をぶらぶら歩いていた彼は、そこで偶然耳にした妙な噂が気になって、ここまで足を運んできたのだった。

「お坊様はご存知ないんですかい? 何でもこーんなにでかい図体で、真っ赤な髪と眼をしているらしくてね、突然崩れた門から出てきたと思ったら、ぶん殴られて、身ぐるみ剥がされちまったらしいですぜ」

通りすがった唐菓子の店が何やら物騒そうな話で盛り上がっていたので、何か事件でもあったのかと店主に尋ねると、彼は唐菓子を揚げつつ身ぶりを交えながら、知り合いの知り合いとやらが襲われた話をしてくれた。

――そりゃあ、朱猿じゃねぇのか?

しかし、真済の知っている朱猿は、たしかに腕っぷしこそ強かったし恐ろしげな容貌もしていたが、小娘二人にいいように使われる穏やかな気質の持ち主のはずだった。

――あるいは小娘二人のほうに何かあったのか......。

荒れ庭を踏み越え、今にも崩れ落ちそうな建物を真正面に見据えるや否や、真済はその予感が当たっていたのではないかと戦慄した。女のすすり泣く声が建物のほうから途切れ途切れに聞こえてきたのである。声はすっかり掠れて誰のものとも判断しづらかったが、そよごの特徴があるようにも感じられた。

真済は建物につながる階(きざはし)を、一段一段、音を立てないよう慎重に上っていった。声はますます大きく、はっきりしてきた。声の主がこの上にいることは間違いないようだ。

が、階段を上がりきった先に広がった空間を覗き見た真済は、「あれっ?」と狐につままれたような顔をした。そこには人の姿はなく、黒ずんだ板敷きの床にぼろぼろの几帳が二つ、三つ、並んでいる......というよりは、うち捨てられているばかりだった。

にもかかわらず、声は変わらずに真済の耳に届いていた。大きさや方向からしても、他のどこかからのものだとは考えられない。加えて、男なのか獣なのかよくわからない荒い息遣いもそこには重なっていた。

――へんげの者か!?

とっさに丹田(※1)に力を込めたそのときだった。突如、背中に裂けるような痛みが走った。その痛みは背中から伸びて、先に広がっている空間そのものを真っ二つに切り裂いた。

裂けた向こうには先ほどまでと変わらない風景が広がっていたが、それは陽炎のようにゆらゆらとかすかに揺らめいていた。

人らしい影が二つ、絡み合って動いている。つい今までは見えなかったものだ。一つはやけに大きい。

「そよご、朱猿......っ!?」

目を凝らした真済は、それが懐かしいはずの二人だとわかって絶句した。

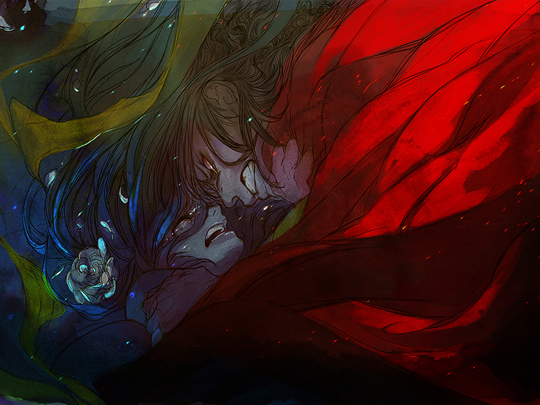

その壮絶な光景は、真済に「懐かしい」などという言葉で飾られる再会の感傷に浸ることを許さなかった。死人のように冷たく硬い表情をした朱猿が、ぐったりしているそよごの腰を抱えあげて、赤黒い巨根で執拗に責め立てている。そよごは出血しているらしく、あちこちに点々と血が滴っていた。

「朱猿、てめぇ何やってんだ!」

真済は思わず飛び出した。だが、朱猿に体当たりを食らわせようとしたはずのその体は、気がつけば部屋を縦に突っ切っていた。

――何だと......?

反対側の簀子縁にまで行き着いてしまった真済は、勢いを余らせたまま振り返った。部屋の中央ではたしかにそよごが朱猿に犯されている。真済はもう一度、今度は自分が最初にいた階側に向かって駆けてみたが、やはりそのまま走り抜けてしまった。

「真済さま......?」

彼の気配に気がついたのか、そよごが助けを求めるように弱々しく腕を伸ばした。しかし真済そのものは見えていないのか、腕はあちらこちらをむなしく彷徨っている。

「そよご、大丈夫か!?」

駆け寄ったみたものの、真済は二人に触れることすら適わなかった。二人が絡みあっていると見えた場所に立つと、二人は霞のようにかき消えてしまった。

歯噛みする真済の前で、朱猿はそよごの体を仰向けに組み伏せた。小さな体は嵐に弄ばれる蝶のようにひらりと翻った。

「あぁぁぁっ!!」

一度は抜かれた朱猿の残虐な鉄槌がまたも突き入れられて、甲高い悲鳴があがった。

朱猿はそよごを支配したままの体勢でゆっくりと頭をあげた。赤い髪で隠れていた顔が板床からの光の反射を受けた。その眼はじっと真済のほうを見ていた。

――朱猿のほうは、俺が見えているんだ。

真済もまじろぎせず朱猿を見つめ返した。表情はないに等しいにもかかわらず、朱猿の眼だけは、何かの感情に赤く滾っていた。それは消せないほどに大きくなった憎悪のようでもあったし、悲しみがきりきりと極まって発火したもののようでもあった。しかし底には、大きくなったその感情を消せずに戸惑っている子供じみた困惑もあるような気もした。

朱猿は何か言いたそうに唇をわずかに動かしたが、「あ、あぁ......」と、言葉とはとても呼べない呻きがぽろぽろと零れ落ちただけだった。

「朱猿、お前何か言いたいのか......」

零れ落ちた言葉未満の何かを掻き集めようとするように、真済は前に乗り出し腕を伸ばした。

その途端、朱猿とそよごの像が、蝋燭の火が隙間風に吹き消されたかのようにぱっと消えた。

後には、真済が駆け回ったことで散った埃や木屑が、しんと静かな空間にわずかに舞っているばかりであった。

冷たい霜が、枯れた草木のあちこちに降りて、夜空の星を映したようにかすかな輝きを放っていた。

「甘い顔をしていれば、つけあがりおって!」

夜の深まった庭に、男の罵声と、頬を叩(はた)く高い音が立て続けに響いた。

男は明兼だった。仁王立ちをした全身に怒りをみなぎらせている。その顔はもはや赤を通り越して蒼白になっていた。明兼の前には、後手に荒縄を掛けられ、うち捨てられた雑巾のごとく弱々しくうなだれている女がいた。すでに何度も殴られたのか両頬が腫れ上がり髪も乱れていたが、天性の美しさはなおその残照をほの明るくきらめかせている。絵馬だった。

「ここから逃げ果(おお)せられると思うたか。俺も見下げられたものだ」

絵馬は宵の口、黄昏の慌ただしさに乗じて屋形を逃げ出そうとしていたところを、見廻りの侍に捕らえられた。日ごろから見張りの女もつけられていたのだが、彼女がはばかりに行った隙を狙ったのだった。

裏切られたなどという感情的に過ぎる表現はしたくなかったが、明兼の今の心境を正直に述べるとしたら、悔しいが、その言葉はまさに適切なものであった。面倒が面倒を呼び、成果はないのに心労ばかりが重なる日々で、それでも帰宅すれば何かと労わってくれるように見えていた絵馬が、さらに自分に面倒をかけるような真似をしでかすなど、明兼には裏切り以外の何ものでもなく思えた。

絵馬にとっては本来自分は敵(かたき)のような存在であることも十分わかってはいたが、それを置いても口惜しくてならない。

「少し野放しにしすぎたな。これからは鎖でもつけてつないでおくか」

忌々しげに唾を吐きかけたが、反応はない。明兼はカッとなって絵馬の襟元を掴み上げ、突き飛ばした。

「お前は自分のしたことがわかっているのか! これであの化物と傀儡女がどうなると思う?!」

明兼は絵馬を泣かせたかった。泣かせて、謝らせて、縋らせたかった。しかし絵馬は、明兼の得意の脅し文句にうっすら涙を浮かべはしたものの、じっと耐えていた。そろそろこの脅しにも錆つきが見え始めていたことは、明兼も薄々感じていた。だが、よりによってこの状況で突きつけられたくはなかった。

「畜生!」

明兼は絵馬を押さえつけると、荒々しく着物を剥ぎ取った。絹のような生白い体が灯火に晒けだされると、こんなときだというのに、いや、こんなときだからこそ、明兼の劣情は盛り上がった。

しかし、

――俺はこいつの心だけでなく、捕らえているはずの体さえ、好きにすることができない。

そう思うと、劣情は瞬く間に無力感にとって替わった。いつものように口を使わせ、あるいは体のありとあらゆるところを使わせ、望むままに奉仕させることは間違いなくできるだろう。が、そんなことをさせたところで何になるというのだ。この癪なまでに艶かしい肉を自分の肉で完全に屈服させてやるのでなければ、意味などないのだ。体内に容赦のない精を流し込むことで、臓腑にいたるまで、自分に歯向かう愚かさをわからせてやるのでなければ。

「口で......いたしましょうか?」

押さえつけられる痛みに顔をしかめながらも、絵馬は冷たい流し目をして明兼を仰いだ。そのぞっとするほど整った眉目に対峙したとき、明兼は、己の空回りしている支配欲に絵馬はずいぶん前から気づいていたのだと直感した。そして、今、こちらに向ける声や目にあえて何の色も浮かべないことで嘲笑の意を伝えようとしていることも、はっきりと感じ取った。

彼の中で、ぷつりと切れたものがあった。

「ふざけるな! お前などどうせ、もうすぐお払い箱になるのだ!」

えっ? と小さく叫んで、絵馬が顔を上げた。怒鳴り声が含んでいた不吉を、彼女は瞬時に察したようだった。

明兼は体に何か荒ぶるものが憑依したように感じた。

「あいつらはもう十日以上も行方が知れないのだ。きっと狐面どもに殺されたのであろう」

普段の明兼であれば絶対に口にはしなかったであろうことを、彼は口走った。明兼は決めていた。どんなことがあっても、絵馬には朱猿とそよごが行方不明になったことを知らせないようにしようと。それは、まだ使い途があるかもしれない人質の心身に負担をかけることを避けるためだった。罪人扱いされることも厭わずに二人についてきた絵馬のことだ。どんな行動に出てもおかしくはない。

「嘘......嘘です!」

「いや、もしかしたら、二人で逃げたのかもしれんなぁ。お前はどんくさいから、これ以上一緒にいてはかなわんということだろう。今ごろは京の外で、二人だけで仲良くやっているのかもしれんな」

明兼はニヤニヤといやらしい笑みをわざとらしく浮かべながら言ってやった。激しい怒りのためか、後頭部がじんわりと痺れていたが、それが妙に心地よかった。

「嘘です! いい加減なことを言わないで!」

「いい加減なものか。何なら清忠をここへ呼ぼうか。ほかの放免どもを連れてきてもいい」

つい先ほどまでのとり澄ましはどこへやら、またたく間に涙を洪水のように溢れさせた絵馬に、明兼は背筋が震えるほどの興奮を覚えた。彼は腹の中に熱く猛々しい塊が生まれたのを感じた。塊はどす黒く、大きくなりながら徐々に下降して、やがて男茎のあたりで止まった。明兼は躊躇せず袴を脱ぐと、その塊を絵馬の菊門に唾をつけて差し入れようとした。

絵馬ははっとして、悪意に満ちた狂刃から逃れようと腰をくねらせた。

「いや......! あなたなんか嫌いです! やめて......」

絵馬は涙で面をぐしゃぐしゃ汚しながら抵抗したが、縛(いまし)められ、押さえつけられた体はそう簡単に自由にはならなかった。明兼は仮借せずに、今までの鬱憤を可憐なすぼまりに突き入れた。

「あぁぁっ! いや......いやぁ......」

いきなり菊門を押し広げられた苦痛と明兼への嫌悪感で、絵馬の額には脂汗が滲み、全身が鳥肌で覆われた。陰茎も陰嚢も、縮み上がって震えている。

「ははは、そう嫌がるものでもあるまい。そうだ、このままあの二人が見つからなかったら、お前はここの端女にでもしてやろう。そうすれば長い付き合いになるぞ......」

憎い相手を受け入れまいときつくわななく肛肉を無理やり押し分けて、奥深くまで硬い脈動を突き刺すと、明兼は絵馬の口を強く吸った。

(続く)

※1 丹田: 臍の下あたりの、人間の気が溜まるとされている部分

関連記事

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

常春 2010年より少しずつ活動開始した新米絵描きです。1988年生まれ。和モノ怪奇モノ大好物です、座右の銘は【いやらしければなんでもいいわ!】です、宜しくお願いいたします。

常春公式サイト=「我蛾」