航は東北地方の小さな山村で育った。過疎化が進んで人口は三千人程度、学校には生徒が五十数人しかいないような場所だった。中学を卒業すると、一家揃ってある地方都市に引っ越したが、航にとって故郷だとか地元という認識があるのはその田舎のほうだった。

あれは、小学校五年生の夏休み最後の日のことだった。航は親友の想一の家に行って遊ぶ約束をしていた。だがその日の朝になって、夏休みの宿題にほとんど手をつけていなかったことが母親にバレてしまった。

「よく遊びに行きたいなんて言えたわね。宿題を全部終わらせるまで、部屋から出ちゃいけません」

母親にそう叱られて、航は家どころか部屋から出られなくなった。

翌日、ほとんど徹夜で学校に行くと、想一は来ていなかった。昨日のことを謝りたかったので、今日は休みなのか担任教師に尋ねてみると、学校にも連絡がないらしい。航は9月1日恒例の防災訓練が終わると、すぐに想一の家に向かった。なぜかいやな予感がした。

想一の家は村のいちばんはずれにあった。着くと、昼間だというのに家じゅうのカーテンが閉められていた。航はいつもするように玄関のチャイムを押したが、何度押しても返事はなかった。

「想一! 遊ぼう!」

庭から二階の想一の部屋に向かって声を張り上げたが、反応はない。

明らかに何かがおかしかった。航は迷った末、家の中に入ってみることにした。玄関のドアに手を掛けると、鍵はかかっておらずあっさり開いた。

「う......!」

鉄が腐ったような臭いが鼻をつき、反射的に手で鼻と口を覆った。食べ物が饐えたような酸っぱい臭いも混じっている。

「想一、いないのか......?」

玄関から薄暗い屋内のどこへともなく声を投げかけると、廊下の床が広範囲に渡って黒っぽく汚れているのに気づいた。大量の液体がまき散らされて、それが乾いたような痕に見えた。

航は靴のまま廊下に駆け上がり、脇にあったカーテンを勢いよく開けた。残暑の陽光が叩きつけられて、一面暗赤色に染まった床が照らし上げられた。

「............血?」

カーテンを開けた窓の、廊下を挟んだ反対側には、居間があった。見てはいけない、頭の奥で何かが叫ぶのを振りきって、航は顔をそちらに向けた。

最初は、大小さまざまのごみ袋がいくつか無造作に置かれているように見えた。おびただしい量の血は、すべてそれらのごみ袋から流れ出ていた。

「想一......?」

航は大きなごみ袋に包まれるように転がっていた小さなごみ袋を凝視した。いや、それがごみ袋などではないことを、航はすでに理解していた。

これはごみ袋なんかじゃない。人間だ。おじさんと、おばさんと、それから、それから......。

誰かに、何かに助けを求めるように視線をさまよわせていると、目が合った。

背中を深々と切り裂かれ、苦悶の表情を深く刻んだまま息絶えた想一の濁った目と。

「あの、大丈夫ですか?」

ビルを出たとたん、立ちくらみに襲われて座りこんでしまった航に、すれ違ったOLらしい二人連れが声を掛けてくれた。

「大丈夫です。ちょっと貧血を起こしただけですから......」

立ち上がって笑ってみせると、女性たちはそのまま去っていった。

――やっぱり何年経ってもこの日は苦手だ。8月31日は......。

強烈な日差しに射られたと同時に、想一の姿が、もっと正確にいうならば死体となった想一の姿が脳裏に甦った。まずいと思ったときには、もうしゃがみこんでいた。

そばにあった自動販売機で冷たい緑茶を買って飲んだ航は、ネクタイを少し緩めて歩き出した。夕方までに回らなければいけない先があと3軒残っている。どこも、航の会社で扱うミネラルウォーターのサーバーを先日設置したばかりの小さな会社で、不具合や不便な点はないかお伺いに行くのだ。本来なら今日すべてに顔を出す必要はないのだが、他の社員との兼ね合いで明日から三日間夏休みという名の有給休暇を取ることになってしまったため、前倒しになったのである。

腕時計を確認すると2時を少し過ぎたところだった。噴き出してくる汗をハンカチでぬぐいながら、日陰を選んで歩く。

ふと、車道の向こう側に意識が引きつけられた。

陽炎が揺らめく先に男の子が立っていた。小学校高学年ぐらいだろうか。今、思い出していた、死んだ当時の想一や自分より若干年上のように見える。どこかで見たことがあるような気がしたが、どこで会ったのか思い出せない。もっともこのぐらいの年ごろの子供なんて航にとってはみんな同じように見えるから、そのせいかもしれなかった。

子供は車道ごしにこちらをじっと見つめていた。子供らしからぬ奇妙な貫禄を纏っているその姿はどこか作り物めいてもいて、まるでこの世界から切り取られて、彼だけすっぽり特殊な容れ物に収まっているようだった。

「........................」

「えっ!?」

航は思わず身を乗り出した。男の子の口が、「そういち」と動いたような気がしたからだ。

車道をつっ切ろうとしたが、交通量の少なくない道路でなかなかタイミングが掴めなかった。航は街路樹から少し前に出たあたりで立ち往生してしまった。

男の子は首を振った。こちらに来る必要はない、と伝えているようだった。彼は続けて、車が途切れるのに合わせて器用に、故郷の駅の名前と航の家の最寄り駅の名前、それから最寄りの駅で明日朝6時半に待っていると口を動かした。声は届かなかったものの、そう言ったということはわかった。

一瞬、視界が大きなトラックに完全に覆われた。

「あ............」

トラックが過ぎ去って、航は絶句した。男の子は忽然と消えていた。

翌日の朝、航は6時半に着くように最寄りの駅に向かった。普段出社するときよりも一時間半以上早い。せっかくの夏休み第一日目なのだからゆっくり眠っていたくもあったが、昨日のことがどうしても気になった。

ひとつしかない改札口の前に、男の子はいた。昨日と同じ服を着ていた。

「さぁ、想一のところに行こう」

航が何も言い出さないうちに、男の子はさっさと改札を抜けようとした。

「ちょっと待て、どういうことだ。お前は誰だ。想一の親戚か何かか」

想一の名が出てきて、航はとっさに男の子の腕を掴んだ。脇を通る人たちが怪訝そうに二人を眺めながら改札を抜けていく。

「想一が夏休みを終わらせられないでいる」

「はぁ?」

「説明してもきっとわかってもらえない。とにかく想一を助けるために、一緒に来てほしい」

想一が死んだのは15年も前だ。今さら助けるとはどういうことだろう。成仏できずに霊魂がさまよっているだとか、そんなホラーめいた話だろうか。

男の子は航の手を振り払った。

「後悔しているんだろう、自分がしたことを。いや、自分がしなかったことを、か」

その瞬間、航は全身の血が凍りついたように感じた。

この少年は、"知っている"。

何者かはわからないが、航がずっと胸に秘めていた、航にしかわからないことを知っている。

不気味だった。放っておいたら何だかとんでもないことが起こりそうな気がした。言われるままについていき、東京駅から故郷に向かう新幹線に乗った。

男の子は朔太(さくた)と名乗った。名前を尋ねたときに少し考えたような間があったから、偽名かもしれない。自分から言い出したくせにほとんど金を持っていなかったから、新幹線代は航が出したが、彼が何を考えていて、航に何をさせる気なのか少しでも早くわかるのなら、そんなことは些細な問題にすぎないと思えた。

「まさかとは思うが、想一は生きているのか」

朔太がずっと何も喋らなかったので航も合わせて無言でいたが、新幹線に乗ってしばらくして、ついに耐えかねて切り出した。脳裏には、小さな棺桶に入れられた想一の姿がありありと浮かびあがっていた。馬鹿げた質問だということは、十分すぎるほどわかっていた。

「生きてはいない。だが、死んでもいない」

「どういう意味だ」

「生と死のはざまに閉じ込められている。そのはざまというのが夏休みなんだ」

朔太はそれきりまた黙りこんだ。

二時間半ほどで新幹線を降り、在来線を乗り継いで二人はやっと目指す駅に到着した。直通の在来線は一時間半に一本しかなかった上、その電車にもたっぷり一時間以上は乗ったので、着いた頃にはすでに夕方近くになっていた。

小さな無人の改札を出て、田んぼばかりが一面に広がる風景に足を踏み出したとたん、航は何ともいえない違和感を覚えてあたりを見回した。

時間帯によっては風景の中に人間の姿を見つけるのが難しいぐらいの田舎ではあったが、それにしても閑散としすぎている。けだるいような陽光が降り注ぐ中に蝉の鳴く声ばかりが響いて、人が生活している気配というものがまるで感じられない。そのくせ空気は澱んでいて、単なる湿気とは違うどんよりとした重苦しさが漂っていた。

「なぁ、ここは......」

航は振り返って朔太に話しかけようとして、絶句した。

自分の胸ほどの背丈しかなかった朔太が、自分よりも頭ひとつ分ほど大きくなっている。

......違う。自分が小さくなっているのだ。すぐ後ろの改札が、つい先ほど通ってきたときに比べて巨大になっている。

だが朔太はその変化を気にするふうもなく、こちらに続く畦道を指差した。

「想一が迎えに来たようだ」

指差す先には、小学校五年生のままの想一がこちらに駆けてくる姿があった。

「航が来てくれてよかった。夏休みが終わらないんだ」

と、想一は泣きだしそうな顔で言った。

航と朔太は、想一と一緒に彼の部屋にいた。想一の家は「あの事件」の後、取り壊されたはずだったのに、以前と同じ村のいちばんはずれに、以前と同じ形であった。

あれは、この鄙びた土地を震撼させた大事件だった。15年前の8月31日の夜、隣の町からやってきた浮浪者めいた男が強盗を目的に想一の家に立てこもったが、家の者に警察に通報されそうになったという理由で、子供を含めた一家五人を全員殺害した。

想一の家は他の人家から少し離れたところにあったため村人は惨劇に気づかず、翌日訪ねて行った航が第一発見者となった。警察に連れていかれて事情聴取を受け、親にはわけもわからず叱られ散々な目に遭ったが、想一の死体に直面してしまったことに比べれば些細なことだった。

想一の家まで歩いてわかったことだが、村の中にはやはり誰もいなかった。想一と二人でよく行った駄菓子を売っている個人商店も、スーパーも学校も公民館も、中には生活用品や商品が並んでいるのに、人間だけが存在自体を忘れられたように欠けていた。

しかし、ふと立ち寄った店にあった鏡を覗きこみ、自分が小学校五年生ぐらいにまで若返っているのを見たとき、航は理解した。

ここはたぶん、15年前、想一が死んだ時のままで時間が止まっている世界なのだ。だから、ここに入るためには昔の自分に戻る必要があったのだ。そういえば航が中学の時に潰れてしまったはずの店も、なぜかもとに戻っていた。人間がいないのは、ここが本来の現実から離れたいわば異空間のような場所だからかもしれない。

だとしたら、今いる想一は幽霊なのだろうか。非業の死を遂げたためにこの世から離れられくなった地縛霊のようなもので、残った未練がこの異空間を作り出したのだろうか。

「生きてはいない、だが、死んでもいない」という朔太の声が耳の奥でよみがえった。

想一には朔太は見えないようだった。朔太のことを説明しようとすると、想一は怪訝そうに「誰もいないじゃないか」と眉をひそめた。しらばっくれているわけではないらしかった。そもそもしらばっくれる理由もないだろう。

航が朔太のほうを向くと、朔太は黙って首を振った。「その必要はない」という意味のようだった。

想一の部屋は、小学校時代に遊びに来ていたときと、覚えているかぎりでは何も変わっていなかった。壁に貼られたアニメのポスターも、学習机も、その椅子に無造作に掛けられたサッカーボールもみんな懐かしかった。

「夏休みが終わらないって、どういうことだよ」

航が首をかしげると、想一は壁のカレンダーを指した。

航はぎょっとして身を乗り出した。見間違いだと思いたかったが、何度瞬きをしてもそれは変わらなかった。

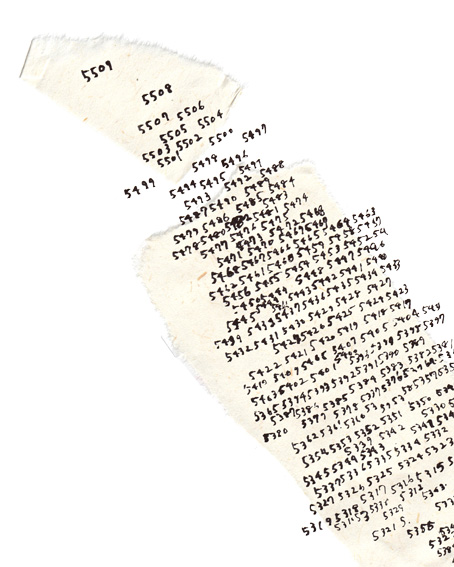

8月のカレンダーに並んだ日付は、5478から始まり、5509で終わっていた。

「今日は8月の最後の日なんだ。今日も、と言ったほうがいいかもしれないけど」

想一は立ち上がって、カレンダーの最後の日の5509という数字を指でなぞった。

「明日になればこの数字は5510に変わって、1日前が5509になる。もうずっとそんなふうにして数字が増えている」

「どうして最後の日だとわかるんだ。最初のほうとか、真ん中あたりということはありえないのか」

「あとで家に届いている新聞の日付を見たらいいよ」

あっさり返された。

「僕は何か、とても大事なことを忘れているんだ」

想一はベッドに腰かけてうつむいた。

「それは夏休みを終わらせるのに必要なことなんだ。でもそれが何なのかわからないから、僕は夏休みから抜け出せない」

想一はついにしくしく泣き出したが、しばらくするとベッドにころんと横になって眠ってしまった。航と会った安心感があったのかもしれない。寝顔の、赤く染まった目の縁が痛々しかった。

「わかるだろ」

朔太は想一がすっかり寝入ったことを確認すると、航のほうに向きなおった。

「想一が忘れているのは、自分が死んだということだ。あっという間の出来事だったから、何が起こったのか認識できなかったのだろう。私も何度もこの夏休みを終わらせようと試みた。だが死の記憶を見せても、想一はそれが自分のものだと認められない」

「まさか俺から想一に、お前は死んだと伝えろっていうのか」

「わざわざ伝えなくても、何とかして思い出させればそれでいい」

「同じことだ」

「とにかくどういうやり方であっても思い出させれば、この夏休みも終わる。私も想一をしかるべきところに連れていける」

「......朔太、お前は何者なんだ」

航は奥歯を噛みしめ、朔太の正体を見抜こうとするように目を細めた。

「ひょっとして死神......か?」

「固有名詞があればいいのか? だったら、終わりの神様とでも呼べ」

その瞬間、朔太の皮膚の内側に無数の蛞蝓のような、蛭のようなものが蠢いているのが透けて見えた気がして、航は息を呑んだ。

(続く)

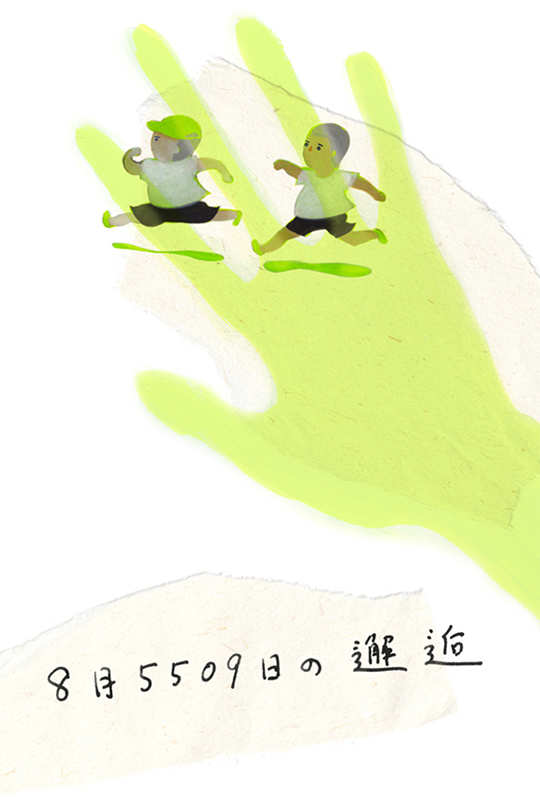

異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

作=Kamisuwa Jun

絵=Inoue Chihiro

絵=Inoue Chihiro

関連記事

底本・今昔物語集

口中の獄

稲荷山デイドリーム

百鬼女衒とお化け医師

朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。