航は一度自分の家に行ってみたが、そこはやはり小学校時代のままで、そしてやはり誰もいなかった。

誰もいないのなら、わざわざ家に戻る必要はない。それに想一のことも心配なので、航は想一の家に泊まりこむことにした。

「うれしいな」

面影に寂しさは残したままながらも、想一は嬉しそうに笑った。

「航が泊まりにきてくれるなんて」

「そうだな、キャンプでもなければお父さんもお母さんも友達の家に泊まりに行くなんて許してくれなかったもんな」

航も、こんな状況だというのに少しわくわくした。子供時代の夢や期待というものは、体の奥底にまで深く刻み込まれているのに違いなかった。

二人はまず、夏休みの宿題に取り組んだ。当面、他にやることがなかったためだ。だが、やってもやっても少し時間が経つとすべて答えが消えてしまうので、結局すぐにやめてしまった。

「だいたい、夏休みが終わらないなら宿題を終わらせる必要もないんだ」

先に放り出したのは航のほうだった。

「やるだけバカげている。遊びに行こう」

「でも、明日は夏休みが終わるかもしれない」

真面目で気の弱いところのある想一は、なかなか鉛筆を放さなかった。

「俺は毎年、夏休みの友なんて半分ぐらいしか終わらせないまま学校に行っていた。それでいつも先生に怒られたんだけど、明日、夏休みが終わったとしたって、先生に怒られる程度のことだ。大したことじゃない」

「航の夏休みは終わったの?」

想一が恨めしそうな目をしてこちらを仰いだので、航ははっとして口をつぐんだ。

今だ、言え、というような顔つきで、隣に座っていた朔太がこちらに視線を送ってくる。

「外に遊びに行こう」

航は朔太を無視して、想一の手をぐいと掴んだ。冷たい手だった。冷たいといっても、実質のある冷たさではない。冷たいという感覚がある種の情報となって頭の中に書きこまれたような、間接的な冷たさだった。

二人は村の真ん中を縦断する川で泳ぎ、疲れると駄菓子屋で甘いジュースを買って飲んだ。お金はいつも駄菓子屋のおばさんが立っていた、今は誰もいないレジの上に置いておいた。昼過ぎにいったん帰って虫取り網を持ってくると、今度は古い杉の木に囲まれた村の真ん中の神社で蝉取りに興じた。日が暮れると想一の家に戻ってゲーム機の電源を入れ、昔よくやった対戦格闘ゲームやシューティングゲーム、レースゲームをした。電気は完全に通っていた。

コツを思い出すと、航は連勝し始めた。

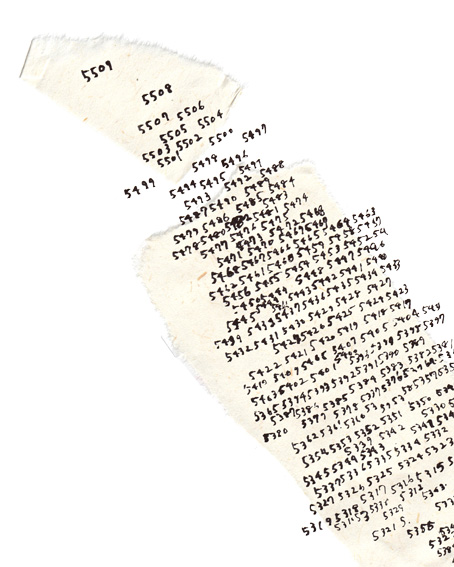

「毎日一人で練習しているのに、朝になるとまた下手に戻っちゃうんだ。まぁ、飽きなくていいんだけど」と言い訳するように想一は苦笑した。毎日、と言われたときに航はカレンダーの5500を超えた日付を思い描き、わずかに眩暈を覚えた。

金色の紗が一面に降り注ぐような朝が来て、苛烈な陽光が地面を焦がすような昼が来て、夕靄とひぐらしの鳴き声が息を詰まらせるような夕暮が来て、ときどきは空が壊れてしまったような夕立が降って、濃紺の絹が湿気とともに降りてくる夜が何度も繰り返され、そんな生活をきわめて単調なリズムで包みこんだ。食べ物はスーパーから取ってくればよかったし、そのとき置いてくるお金もなぜか減らなかった。昨日と今日の違いは、カレンダーの5500いくつかの数字の違いでしかなかった。

朔太は常に航と想一のそばにいた。何も催促せず、行動も起こさなかったが、片時も離れなかった。

――朔太はやはり死神に違いない。

と、航は思った。死ぬべき想一の魂を、航を利用して虎視眈々と狙っている、死神だ。そう考えると、簡単に想一を渡してたまるかと反抗心のようなものが芽生えたが、しかしその反面、たぶんそうしなければ想一はこれからもずっとこの世界に留まり続けるのだろうと、そんな理屈も薄々ながら理解できてきた。

そのうちに航は、想一にある変化が起こっていることに気がついた。

想一の死亡推定時刻は、8月31日の19時頃といわれていた。毎日、ちょうどそのぐらいの時間になると、薄い皮が剥がれて現われてくるように、想一の体に傷が増えていった。

想一は背中を何か所も刺されて殺された。その傷が正確にはどのあたりにつけられたのか航は知らなかったが、それでも傷が少しずつ現われる場所は、そのときに刺された場所に他ならないと、航にはわかった。

「最近、ちょっと具合が悪いんだ」

背中に傷が増えていることに、想一は気づいていないようだった。顔は次第に血の気を失って青くなっていった。目が真っ赤に充血し、ときどき苦しげに大きく息を吸ったり吐いたりした。

それでも想一は休んだり横になったりはしようとせずに、毎日航と村の中を駆け回ることを選んだ。まるで死期が迫っていることを認知できない動物が、苦しくても今まで通りに行動していれば何とかなると、がむしゃらに動き回っているようだった。

「どういうことなんだよ、これは!」

あるとき、想一が眠りについた隙を窺って、航は朔太に詰め寄った。

「やっと少しずつわかってきたんじゃないかな」

朔太は感情というものを欠落させたような声を出した。つまらなそうというのでも、ましてや嬉しそうというのでもなく、そう尋ねられたらこう答えるようにと最初から組み込まれているみたいな返答だった。

「俺は何も言っていない」

「わざわざ言葉で伝えなくても伝わるものはある。お前のちょっとした表情や動きで、何かに気がつき始めたんだ」

やがて、想一の肉体は見るに堪えないものになってきた。見るに堪えないといっても、航はそんな想一を一度は目にしたことがあった。

想一は今や、死んだときのままの姿になっていた。酸素を失い、わずかに痙攣しつつ見開かれた眼球、血の飛び散った顔面や手足、この時期、もうしばらくすれば蛆が湧いてくるであろう、ぱっくりと割れたいくつもの背中の傷。その姿で想一は、生ぬるい風にゆるゆると穂を揺らす田んぼと、ひぐらしの声と川のせせらぎと木々を吹き渡る風の音と、暴力的な色の濃さを手放して優しげな薄い雲をたなびかせるようになった残暑の空に囲まれて、航と日々を過ごした。それはあたかもゾンビ映画に出てくる子供のゾンビが、ロケ場所を間違えてほのぼのとした田園地帯に現われてしまったかのようだった。

「思い出すっていうのはこういうことだったのかよ! どうにかならないのか!」

「無理だ」

朔太は首を横に振った。

「むしろ、今のまま止めてしまったら想一が可哀想だ。表には出していないが、今、想一は死の直前の苦しみに苛まれている。このまま『夏休みを終わらせて』やるのが想一のためにもなる」

「............わかったよ!」

翌日の夕方、家に帰ろうとした想一を航は引きとめて、もっと外で遊ぼうと誘った。

さっき、「子供はもう帰るように」と知らせる目的で18時半に鳴るサイレンが村じゅうに響き渡ったばかりだった。

あの日、航は夜になってからでも何とか家を抜け出して、想一の家に行こうと思っていた。親は結局想一の家に電話を入れてくれなかったようだったから、約束を破られたと想一に思われたくなかった。明日、学校で謝れば済む話だったかもしれないが、そうだとしても、夏休みの最後の日に遊ぶというのは何だか特別なことのような気がして、どうしてもその日を逃したくないと思った。

だが、結局親に見つかってしまって、行けなかった。家を出ようとしたのはたしか18時30分頃だった。もしあのとき、親を振り切って想一の家に向かっていたら、おそらく強盗が入りこんですぐぐらいの時間に着いたはずだ。

「もう暗くなるよ。どこに行くんだよ」

想一が怯えたような声をあげた。

「どこでもいいから、この家を離れるんだ」

「怒られるよ」

「誰に怒られるんだよ!」

航は想一の血まみれの手を掴んで駆け出した。どこへ行こうという考えがあったわけではない。ただ想一に、あの家で19時を迎えさせてはいけないと思った。19時が来れば、意識しようともせずとも想一は「思い出して」、また傷を増やす。いや、増えるだけならまだましだろうが、そろそろ想一の体はもたないだろう。今日だって、ずっと今にも倒れそうなほどにふらついていた。

走りながら、想一は血を吐いた。背中の傷口が開いて、辿った道にほとんど線のような血痕を残した。

「酷なことをするな」

いつの間にか朔太が後ろからついてきていた。

「だいたい、あれはお前のせいではない。お前は自分に何かできたと思っているのか」

たしかに、そこに鉢合わせたとして、子供だった航が想一やその家族を救えたと思うのは楽観的すぎる想像かもしれなかった。自分も巻き込まれていたかもしれない。しかし怪しい気配を察してまわりの家に知らせたり、警察に電話をしたりすることぐらいは、もしかしたらできたかもしれなかった。

「何かできたかもしれないと思ってるから、こうしてる」

「今、想一は苦しんでいるとわかった上でもか。航、もう手遅れなんだ。いや、最初から手遅れだった」

「うるさい! 俺は今度こそ想一を助けるんだ!」

航は考えた末、村の真ん中にある神社に向かうことにした。お堂があるから、その中で想一を休ませておける。誰もいないのだから適当な民家や店に入ってもよかったのだろうが、人がいなかったとしてもそれはできなかった。突然、知った顔が出てきてもおかしくなさそうな気がした。

「あっ」と悲鳴を上げて、想一がつまずいた。その拍子にポケットから何か小さな紙のようなものがひらりと落ちた。

想一は慌てて拾い上げ、一瞥した。

「ねぇ、航......」と、想一は航に声を掛けようとした。だが、航はそれには見向きもせずに想一を立ち上がらせた。出血が気がかりだった。とにかくどこかでゆっくり休ませたかった。想一は黙って、その紙のようなものをもう一度ポケットにしまった。

想一を抱えてやりたかったが、小学生の体では無理だった。小高い丘のようになっている神社の下に着くと、航は想一を励ましながらいくつもない石段を上った。

神社の敷地が見えたとき、航は唖然とした。

杉木立に囲まれて、昼も夜も森閑と佇んでいた小さな神社の境内は、そこにはなかった。そのかわり、真っ黒なオイルが風景にそのまま流しこまれたように、これ以上濃い黒はないと思えるほどの真の闇が広がっていた。その闇は黒一色であるにもかかわらず、中で何か無数の巨大な虫が蠢いているようにうねっているのがわかった。

「この世界が終わろうとしている」

後ろからついてきた朔太は、特に驚いた様子もなく独り言のように呟いた。

「想一は完全に思い出したんだな。だからもう夏休みを続ける必要がなくなった」

言っているうちに、こぼしたインクが滲むように闇がじわじわとこちらに近づいてきた。杉木立を塗り潰し、こちらに向かって点々と続く鳥居を覆い隠し、それは確実にあたりを浸食していった。

「想一は......死ぬのか」

絞り出すように呻いて、航はがくりと膝をついた。その肩を、想一が慰めるようにそっと撫でた。

「僕は死んでいたんだね......何となくだけど、そんな気はしていた」

航はぎょっとして想一を仰いだ。朔太も驚いたように目を見開き、想一を覗きこんだ。

いつそうなっていたのか、想一は元のままの傷ひとつない体に戻り、穏やかに相好を崩していた。

「最初、体がすごく痛かったから。でも、忘れちゃいけないことがあったから、気を失っちゃいけないってずっと我慢してて......そしたら、いつの間にか31日の朝になっていたんだ」

「想一」と、航は想一に縋った。

「お前は何を忘れていたっていうんだ」

「......これだよ」

想一はポケットに手を入れて、さっき転んだ拍子に飛び出した紙きれのようなものを取りだした。

航が受け取ると、朔太も横から顔をつっこんできた。

「航、これは何だ」

「これは......」

航たちが小学校時代に熱中したカードゲームのカードだった。プリズムの背景にヒーロー然とした男性キャラクターが印刷され、下部にいくつか数値やマークが並んでいる。

「約束しただろう、航にこれをあげるって。こんな人気のカード、学校に持っていったら取り合いになっちゃうから、夏休みの最後の日にこっそり家に取りに来てって言ったんじゃないか」

「何だって?」

遠く、輪郭のあやふやだった記憶が、薄布を剥ぎ取られたように鮮明になった。

そうだ、あの日どうしても想一の家に行きたかったのは、このカードがほしかったからだ。この強いカードを学校が始まる前に、みんなには内緒でくれると言った想一の好意を無駄にしたくなかったからだ。

あのころの航たちにとって、このカードゲームは人生のすべてと言っても過言ではないものだった。カードゲームの強さでクラスの序列が決まった。新作の発売日になると、この小さな村では買えないので、親にせがんで隣町にまで連れて行ってもらった。勝つために勉強そっちのけは当たり前、寝食の時間も惜しんで友達同士で戦略を研究した。そんなゲームの当時「最強」といわれたカードを、想一が偶然にも2枚引いたので、1枚は親友の航にあげる、と言ってくれたのだ。

どうしてそんな大事な思い出を忘れていたのだろう。

「僕が話したら、航はすごく喜んでくれたね。これを使って一緒に町の大会に出ようって話したよね」

「あぁ、そうだった。そうだったな......」

大切なことを忘れていたのは、想一だけではなかった。俺も、だったのか。

「とても大切なことだったのに、ずっと思い出せなくて......。でも、よかった、やっと思い出せた」

想一は航の手を取って、カードを持たせた。

「取りに来てくれてありがとう」

航の指がカードをしっかり挟んだのを見ると、想一は安心したように晴れやかな笑みを浮かべた。

「待たせてごめん。一人の夏休みは退屈だっただろう」

「いいんだ、思い出せたから。すっきりしたよ」

「......ありがとう、想一」

航が呟いた次の瞬間、二人と朔太は眼前に迫っていた黒についに塗りこめられた。

貧血のときによく似た感覚に襲われる。まるで闇そのものに少しずつ血を吸われているようだった。

意識が、少しずつ遠のいていった。

気がつくと、やって来るときに乗っていた在来線に乗っていた。

窓から差し込む日差しからして、午後3時頃だろうか。車内には航の他に地元の人らしい年寄りが二人ほど乗っているだけで、朔太の姿はどこにも見当たらなかった。

確認するように自分の手足を見ると、大人のがっしりとしたそれに戻っていた。腕時計に視線を落とすと、東京を出てきた日の日付、9月1日になっていた。

――夢......だったんだろうか?

何となく釈然としないながらも車窓から外を覗くと、のどかな田園風景が広がっていた。追いこされていく車や、自転車に乗る学生、田んぼで作業する老人の姿が点々と窺えた。かつてこのあたりに住んでいたときとほとんど変わらない、見慣れた田舎の光景だった。

――......えっ!?

それらをぼんやり眺めていた航は、驚いて身を乗り出した。

通り過ぎる人々の中に、朔太に手を引かれて歩く想一の姿があった、ような気がした。

――夢じゃなかった!?

慌ててポケットに手を入れてみると、指先に何かが当たった。

取り出してみると、想一からもらったカードだった。

「想一っ!」

思わず声をあげて、もう一度窓の外を見る。だが、電車はすっかり行き過ぎてしまって、二人はもう見えなくなっていた。

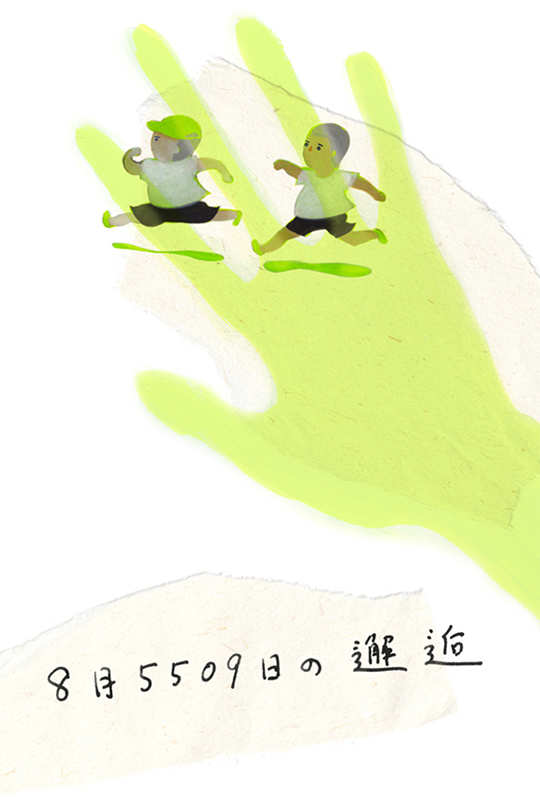

「8月5509日の邂逅」了

異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

作=Kamisuwa Jun

絵=Inoue Chihiro

絵=Inoue Chihiro

関連記事

底本・今昔物語集

口中の獄

稲荷山デイドリーム

百鬼女衒とお化け医師

朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。