癇癪を起こしたようにキアラが怒鳴った。頭がはじけ割れそうだ。

「そういうわけにもいかないだろう! もう日も暮れるのに、こんな小さい女の子を一人で外に出したら危ないし、そもそもここにいたこと自体知られてもヤバい。俺のほうが悪者になる」

雷人は呻いた。以前のキアラであれば、このぐらいの理屈はいちいち説明せずとも理解してくれた。やはり、最近のキアラはちょっとおかしい。

"お前は何も悪いことはしていない"

「うす汚いおっさんの安アパートに小さい女の子がいたら、世間はそうは考えない」

一人で虚空に向かって喋っている雷人を、月乃はさして珍しそうでもない目つきで見ていた。

彼女は公園から雷人についてきて、アパートにまで上がりこんだのだった。帰ってくれと頼んでも帰ってくれなかった。終わりだか何だかわからないが神様とはどうしても呼びにくいと雷人が言うと、女の子は、では月乃と呼ぶのはどうかと、眉ひとつ動かさずに提案した。

月乃はテーブルの前に座って、雷人が買い溜めしたバナナ牛乳を飲んでいる。

「ソレのこと、あなたは何と呼んでいるの?」

キアラとの会話が終わったのを見はからったように、月乃はさっき同様、自分の頭を人差し指で指した。

「キっ、キアラ......だけど」

どもってしまった。とくに誰にも聞こえない会話だと思えばこそ、恥ずかしげもなくそんなふうに呼んできたが、誰かに話すとなると何となく恥ずかしい。

「私も話してみていい?」

雷人がうなずきも拒否もしないうちに月乃は立ち上がると、つかつかと近づいた。

そのまま、雷人の首筋に噛みつく。

「いてててっ!」

そう口走ってしまったが、実際には痛みはなかった。しかし、あまりにも異常な状態ではある。「ちょっと......何するんだよ」と、月乃を剥がそうとしたが、痩せているとはいえ大の男の雷人が力をこめても、月乃は張りついたように動かなかった。

歯があたっているあたりに、生あたたかい生物が這うみたいな感触が走った。血を吸われているのだ。ぎょっとして、もう一度月乃に焦点を合わせる。頬の皮膚の下で、無数の蛞蝓のような、蛭のようなものがうごめいているのが、うっすらと透けて見えた。

「地球の平和を守りにきた宇宙人ですって?」

口をほんの少し離して、月乃が尋ねた。雷人ではなく、キアラにだ。キアラはわずかにたじろぎながらも、"そうだ"といかめしく答えた。

「嘘でしょう」

月乃はそれまで表情のなかった顔に笑みを刻んだ。雷人にはその笑顔が、皮膚の下の蛞蝓か蛭かが浮き上がって、だまし絵のごとく笑顔の形になるよう整列したような、あまりにも不気味なものに見えた。

恐怖に息を呑む間もなく、雷人は気を失った。

気がつくと空が妙に赤い、暗い場所に立っていた。

隣には月乃がいて、雷人の手をしっかりと握っている。月乃はもとの無表情に戻っていた。何を探しているのかあたりをしきりに見まわしている。

地上には西瓜が一面にごろごろとなっていた。いや、西瓜ではない。よくよく見るとそれは生首で、どれもこれも怒りをみなぎらせた顔をしていた。今にも噛みついてきそうだ。

「なっ」

雷人は飛び上がった。六畳一間の安アパートはどこに行ったのか。

「......ここは、どこ?」

「キアラが生まれたところ」

月乃はこともなげに答えた。

「地獄」という言葉が浮かんだ。そういえばさっき公園で女の子は、スーパーヒーロー・ライトを「やめさせる」と言った。それはもしかして、死に類する意味だったのだろうか。公園での不吉な感覚を、雷人は思い出した。

それにしてもこんなところが、つねに正義を標榜してやまないキアラが生まれたところだなんて、本当だろうか。しかし正義とは、もしかしたら本質的には不気味で寂しいものなのかもしれない。それは雷人がキアラと行動をともにするようになってからずっと、ぼんやりと感じていたことだった。

月乃は雷人の手を引き、血煙のような空の下を歩きだした。

「どこへ行くの?」

月乃は答えない。

どこまでも続く生首の野は、いくら歩いても、暗くも明るくもならなかった。

「だめ、見つからない」

しばらくすると月乃は止まり、顔のかたちは変えないまま溜息をついた。

「あなたがいれば向こうから何かしてくると思ったのだけど」

「ね、あの......」

雷人はおそるおそる、月乃に問いかけた。

「君が何者なのか、目的が何なのか、いまだによくわからないんだけど」

「私はあなたがキアラと呼ぶものを終わらせにきたの」

月乃は雷人を真っすぐに見上げた。

「終わらせる?」

「私の役目は終わるべきときに正しく終れなかったものを、終わらせること」

「......それって、死神?」

「ちょっと違うわね。だいたいキアラは生き物じゃないでしょう」

そういわれてみれば、そうだ。

「死神はべつにいる。私が相手にするのは、すでに死んでいるものや最初から命のないもの、精霊や怨霊みたいなものだから、死神と区別するために『終わりの神さま』なの」

ライトは首を傾げた。

「それは、宇宙人も入るのか」

一瞬、月乃の眉間に浅くはあったが皺が寄った。

「あなたは、あいつが宇宙人だとずっと信じていたのね」

「えっ、そうじゃないのか?」

そのときだった。転がっていた生首のひとつが雷人の足を咥え、地中に引きずりこんだ。

悲鳴もあげられなかった。

土は、鉄のような味がした。苦しくはなかった。ひたすら下へ、下へと移動していく感じは、どちらかというと水のようだった。

やがて雷人は、地中にぽっかり空いた穴ぐらのような場所に出た。いや、はまった、というべきだろうか。その穴の形や大きさは雷人の体型と、ぴったりとはいわないまでもかなり近かった。そこへ固定された。

"危ない所だったな。間に合ってよかった"

キアラの声が響き渡った。

"あのちっこいのは、ちっこいくせに手ごわい。おそらく今まで戦ってきた誰よりも強いだろう。先手を打とう"

「ちょっと待ってくれ、キアラ。お前はいったい......」

口を開けても、土は入ってこなかった。どうやら土のようで土ではないらしい。キアラは雷人の質問をさえぎって続けた。

"これから私とライトは、いつものスーパーヒーロー・ライトではなく、ドラゴン・ライトに変身する"

「はぁ? ドラ......なんだ、そりゃ」

"このあたりの地脈のいくつかは、活火山につながっている。私たちは龍となってその地脈を這い進み、火山を地中から刺激して、噴火させるのだ。そして溶岩で地上の悪を根絶やしにする。そうすればあいつは、我々の強さに恐れおののいて屈服するだろう"

「......お前、そんなスゴイことができたのか?」

雷人は半信半疑どころか、八割は疑いの心をもって尋ねた。

"今まで力をご近所レベルに落としていたのは、お前の肉体や人間関係を考慮してお前に合わせていたのだ。これでも気を使っていたのだぞ。じつは私はスゴイのだ"

キアラは鼻で笑ったようだった。雷人はむっとしたが、すぐにもっと大事なことに思いあたった。

「でも噴火なんてさせたら、悪じゃない、ほかの関係ない人たちまで巻きこまれるんじゃないか?」

キアラの返答はあっさりしたものだった。

"仕方がない。正義の完全なる遂行のためには、多少の犠牲はやむを得ない"

「待てよ、ちょっと、お前、おかしいぞ!」

叫ぶうちに自分の体の表面が、自分の皮膚とはちがう物質に変化していくのがわかった。これまでの変身とは明らかに違う。キアラが入りこみ、肉体の指揮権を奪おうとしている。キアラは今、話した計画を本当にやり遂げる力を持っていると、侵食されているせいか、感覚でわかった。

「やめろ!」

雷人はキアラを強く拒否した。すかさず頭痛が襲ってきたが、それでもはねつけた。動かしにくいなりに手足をばたつかせて、歯を食いしばり、必死でキアラを振り払おうとした。その脳裏には、子供が生まれるんだと笑っていた同級生の姿があった。それは、手に入れられなかった自分自身でもある。もしも本当にキアラのいうとおり噴火など起こったら、あいつはどうなるだろう。キアラにとっては小さいが、あいつにとっては深くかけがえのない幸せが、壊れてしまったら......。

「頼む、考えなおしてくれよ......!」

無我夢中でもがいた。キアラを受け入れるわけには、どうしても、いかなかった。

ふっと体が軽くなった。周囲にあった濃密な気配が消えて、肌が息を吹き返したように思えた。

雷人は、見たこともないキアラの後姿を見た気がした。その後姿は、雷人から音もなく遠ざかっていった。追いたかった。だが、小さな穴にはまった体は動かない。

――決別だ。

その声が自分自身の心のものなのか、それともキアラが投げかけたものだったのか、雷人にはわからなかった。

下から突き上げるような揺れで目を覚ました。

雷人は部屋で倒れていた。頭がぼぅっとしている。携帯の地震警報のチャイムが鳴っていた。

ふと横を見ると、月乃が玄関から出て行こうとするところだった。

「どこに行くんだ」

「あら、もう起きたの?」

月乃は首だけをめぐらせて振り返った。

また衝撃がきた。大きくはないが、下からというのが不安になる揺れ方だった。

「何なんだ、これ」

「キアラがやってるのよ」

こちらに戻らずそのまま出て行こうとする月乃を、雷人は駆け寄って慌てて止めた。小さな手をぐっと握りしめる。

「待ってくれ。あいつは......キアラは結局、何なんだ」

「放して」

月乃は無視してドアノブに手をかけようとしたが、雷人は放さない。ついに月乃は、あきらめたように喋り始めた。

「急いでいるから簡単に説明するわね」

体ごとこちらを向く。小さな体が、小さいながらも重々しく荘厳な彫像のように見えた。

「15年も束縛されていたんだから、たしかに知る権利はあるかもしれない。あなたがキアラと呼んでいたのは、世の中に充満していた漠然とした怒りや苛だち、無力感や閉塞感がじわじわと凝り固まって生まれたもの」

キアラに頭痛を与えられすぎて、ついにバカになったのだろうか。「え......」と呟いたきり二の句を継げず、雷人は「え」の形に口を開けたまま黙りこんだ。

「ああいうものが生まれること自体はそう珍しいことではないの。でも、たいていは生まれてもすぐに勝手に消えてなくなる。こんなに何年もかけて肥大して、しかも自我まで持つのは異常なことなの」

そこまで言って、月乃ははっと何か思いあたったようだった。

「ねぇ、あいつと出会ったとき、あなたは強いショックを受けていたり、放心状態だったりしなかった?」

「強いショック? ............あ」

覚えは、あった。

あの夢を見た数日前、高校受験の合格発表があった。絶対に受かると思っていたし、受かることを前提に、若いなりにその後の人生設計まで考えていた。

それが、不合格だった。念のため滑りどめの高校を受けていたから、中学浪人をすることはなかったが、そんなことは何の慰めにもならなかった。何もかもやる気がなくなって、雷人はそれから数日間、学校にも行かず布団に潜りこんでいた。

それほどのショックを受けたのに、キアラの存在やそれからの出来事の印象があまりにも強烈すぎて、記憶から追いやられていた。

月乃は納得したようにうなずいた。

「うつろになった部分に、あいつはうまくはまったのね。そしてあなたに感応して自我を持った。取り憑かれたみたいなものよ」

医者が患者の訴えを聞き、見立てた病名とその特徴を宣言するようだった。雷人の中のキアラのイメージから、それが帯びていた熱が奪われたように感じられた。

取り憑かれた、と雷人は舌の上で言葉の味をたしかめるように繰り返した。たしかに、そうと解釈できなくもない。

「わかった? キアラは要するに空気とか雰囲気とか、そんなものなの。そんなものが、いつまでも残っていていいはずがない。だから、終わらせないといけない」

「ちょ、ちょっと、待ってくれよ」

月乃が出て行こうとする。雷人はもう一度その腕を強く握りなおした。

「君があいつに何をするのかはわからないけど、俺も、連れて行ってくれないかな。そうしてできれば、俺もそこに参加させてほしい」

「......何か考えていることがあるの?」

「あいつを説得したい。説得して、俺の中に戻したい。これからはもう何もさせずに、また一緒に暮らしていきたい」

「どうして? 15年もあいつのせいで苦しんできたんでしょう?」

わずかに目を大きく開いたところを見ると、月乃は驚いたようだった。

「そりゃ、苦しく感じるときもあったけど......俺だって、ちょっとは嬉しかったんだよ。受験に落ちてお先真っ暗ってときに、正義の味方としてやり直せるなんて」

再び、揺れが来た。さっきよりも遠くで起こっているようだ。まるで、少しずつどこかに進んでいるような。

――あいつにこんな力があったなんて......。

一緒にご近所を駆け回ったキアラには、すぐに結びつかなかった。雷人に能力を合わせていたと言ったのは本当だったのかもしれない。落ちこんでいる雷人に活躍の場を作ろうとして......とまで考えるのは、虫が良すぎだろうか。

「だめよ」

きっぱりと月乃は返した。

「言ったでしょう、何かしようがしまいが、あいつはいてはいけない存在なの。それにだいたい、願望そのものとして生まれたあいつが、何もしないでいられるわけがない」

「じゃあどうして15年も放っておいたんだよ!」

雷人は思わず怒鳴った。ドアノブから手を離さないまま、月乃は小さく肩を震わせた。

「それは......私たちがあいつのことに気がついたのが、数カ月前だったの」

睨みつけるようにじっと見据えてくる雷人から目を逸らす。

「数カ月前に急に、あいつの気配が大きく、とげとげしくなった。どうしてかはわからないけど」

数カ月前といわれて、すぐに記憶がよみがえった。大学時代の友人と会って、自分の生き方をわずかながら後悔し、やり直せるならやり直したいとぼんやり考えたあたりだ。

そういえばあのころから、キアラのやり方は極端になっていった。

ひょっとして......ひょっとしてあいつは寂しかったのか? 焦っていたのか?

「気がつかなかったなんて......それじゃ、べつにいてもいいんじゃないか。ご近所の平和を守る程度なら」

「気がつかなかったのは私たちの手落ちよ。それは謝る。でも放っておくことは、やっぱりできない」

雷人を振り切ってドアを開けると、月乃は足を踏み出そうとした。雷人は月乃の腕を掴みなおした。

「待ってくれってば! ............えっ?」

体が浮いた。月乃が小さな悲鳴をあげる。

玄関の外に、いつも通りの廊下がなかった。

それほど高さがなかったのか、それとも理解できない得体の知れない力が働いたのか。

月乃の腕を掴んだままの格好で着地すると、そこには家の近所の風景が広がっていた。

気分転換にぶらつく家の裏の公園、駅に通じる路地。個人経営の米屋に惣菜屋。神社。だが、いつも目にする風景と決定的に違うのは、人一人見あたらないこと、そして、どの建物も崩れかけていることだった。どれもこれも劣化し、風化し、外壁に塗られた色も剥げ落ちている。地面にはどこから運ばれてきたのか砂がうず高く積もっていて、場所によっては家々の玄関口にまで入りこんでいた。

「ここは......?」

「地脈のさらに底。もっとも、この風景は私がとりあえずこしらえたものだけど。あなたがここで呼吸できているのは私のおかげよ。感謝してね。......ったく仕事の邪魔しやがって、このクソガキが」

月乃はいまいましそうに舌打ちをした。怒鳴りださないのがふしぎなぐらい深く眉間に皺を刻んで、雷人を睨み上げている。それは彼女が初めてあらわにした表情らしい表情だった。

「15年気づかなかったことをこれでチャラにしたいぐらいだわ。ていうか、するわ。だいたい15年程度でウダウダ言うんじゃねぇよ、このクソガキが」

空は曇っているわけでもないのに、一面妙に軽やかな灰色だった。

月乃が見上げたので雷人も同様に見上げると、気味が悪いぐらいに鮮やかな赤い色をした龍が浮いていた。龍といっても、顔は小さな目と口があるばかりだったから、蚯蚓だとか寄生虫のようだとかいったほうが近いもしれない。モノクロの風景写真の空に真っ赤な毛糸をひとすじ落としたようでもあった。

龍の赤は、かつてスーパーヒーロー・ライトがまとっていたスーツの赤と同じだった。

「あれ、ひょっとしてキアラか」

「そう」

「おーい......キアラ!」

雷人は声を張りあげた。キアラは気づかないのか無視しているのか、体をくねらせながら少しずつ前進している。その姿はやはり龍というよりも虫に近かった。

向かっているのは、県境の山岳地帯のほうだった。地理には詳しくないが、あのあたりなら活火山があってもおかしくない。もっともこの風景の中で進んでいるといっても、実際に近づいているのかどうかはわからないが。

"せれせせせせれセイ義......ふりふふふら噴カ......ろるる......れれ"

龍の口から漏れ出している声が、かすかにだがこちらまで届いてくる。たしかにキアラの声だったが、あきらかに様子がおかしかった。

「キアラ、いったいどうしたんだ」

「自我がなくなりかけてるのよ。あいつの自我はあなたに感応する形で作られていたから、あなたから離れては維持できないの。あと数時間もしないうちに、正義を遂行したいという願望そのものになり果てるわ。いえ、もとに戻ると言ったほうがいいかしら」

雷人には今、空を移動している赤い龍が、15年間そばにいたキアラだとはどうしても思えなかった。いや、思いたくなかった。とても、生理的に受けつけられる姿ではない。もしも近づいてきたりしたら、悲鳴をあげそうだった。

「大丈夫よ、すぐに連れて行くから」

雷人の怯えを察したのか、月乃は言った。

「連れて行くって?」

「私が触れれば消える。そういうしくみになっている」

言いながら、月乃はぽんと音を立てて手を叩いた。雷人がまばたきさえする間もなく、手のひらと手のひらのあいだに、上空にいたキアラが尻尾から吸いこまれた。まるで掃除機だ。

「ちょ、ちょっと待った!」

頭部まですべて飲みこまれようとしたまさにそのとき、雷人は月乃の手首を掴んだ。月乃が手のひらをずらすと、吸引はいったん止まった。

「キアラ......おい、キアラ......!」

雷人は気持ち悪いのをぐっとこらえて赤い蚯蚓に呼びかけた。だがそれは涎を垂らしながら「れれれ、るる、れらら......せ......」と、意味不明の言葉、というよりは音を漏らすばかりだった。

キアラはこんな状況になってもなお、前進しようとしている。不明瞭な発音の合間にときどき、せいぎ、という三音がかろうじて混じる。小さな真っ黒い目から、赤い血のような涙が滴っていたが、もしかしたら涙などではなく、単なる体液かもしれなかった。

「なぁ、俺だよ、雷人だよ、わからないのか」

キアラは返事をしない。ただ、灰色に霞んだ遠くの山々を目に映し、必死でそちらに飛び出していこうとしている。

「なぁ、なぁお前......神様なんだよな」

「そうだけど」

「あのさ、こんなことできないかな......?」

雷人は月乃を覗きこんだ。その目に涙が溜まっているのが、仰いだときの反射で月乃にはわかった。

雷人が自分の部屋の錆びついたドアを開けると、そこは色を取り戻したもとの通りの部屋に変わっていた。

開けっぱなしになっていた窓の外では、うっすらとたなびく雲が金色と茜色のグラデーションに染まっていた。日が沈むまで、あと数十分とかからないだろう。窓から差した夕陽が、PCラックの上のトカゲ人間を照らしていた。

静かな夕暮どきだった。

「じゃあ、私はこれで」

月乃は玄関先までは来たものの、そこで踵を返して去ろうとした。ここまでわざわざついてきたのは、彼女なりに別れを惜しんだつもりだったのかもしれない。

「茶ぐらい飲んでいけよ。といっても、バナナ牛乳しかないけど」

「いいわ、私、本当はあまり生身の人間とはかかわってはいけないの」

「......そうか」

ゆっくりうなずいた雷人の左半面と首筋には、大きな青あざがついていた。首のほうは楕円形で、噛み跡のようにも見える。

「15年気づかなかったのは、さっきのことで相殺ね」

そう言い残すと、月乃は手も振らずに階段に続く廊下を曲がっていった。

階段の音は、しなかった。

キアラには、最後の瞬間まで正義の味方でいさせてやりたかった。月乃の力で「トカゲ人間」に変身した雷人は前進するキアラの前に立ちふさがり、キアラと戦った。そのあいだ、月乃は逃げられないよう尻尾だけ掴んでいた。

地脈に影響が出るからと急げと急かされながら、奇声を発しながらまわりの建物を破壊し、大袈裟に手足や尾を動かした。それはキアラにはおそらく、怪人が自らの凶悪さを誇示しているように映っただろう。映っていたらいい。

キアラがトカゲ人間の頭を押さえ、喉元に噛みつくと、雷人はわざと大きな悲鳴をあげた。月乃が尻尾をぐいと引っぱる。キアラはまた、月乃の手のひらにするすると吸いこまれていった。

それで終わりだった。十五年間、キアラと過ごした日々のすべてが終わった。

雷人は部屋に上がると、頬をやさしく撫でる風が吹きこむ窓の外に向かって、誰にともなく呼びかけた。

「なぁキアラ、明日はどんな悪をやっつけに行く?」

どんなに耳を澄ましても、キアラの声は聞こえてこなかった。

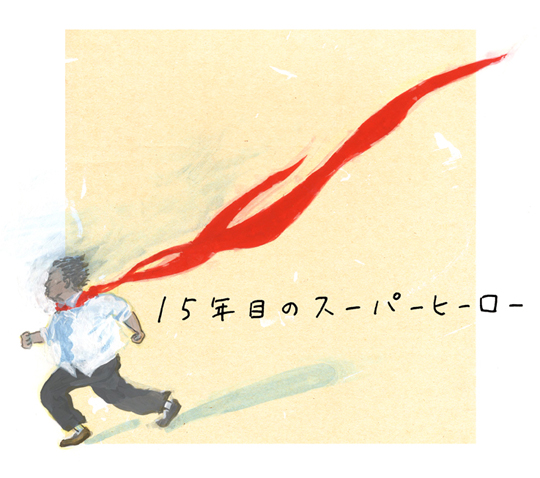

「15年目のスーパーヒーロー」了

異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

作=Kamisuwa Jun

絵=Inoue Chihiro

絵=Inoue Chihiro

関連記事

終わりの神様

【1】 私が見つめた水

【2】 8月5509日の邂逅

【3】 猫屋敷の住人たち

【4】 不機嫌な座敷童

底本・今昔物語集

口中の獄

稲荷山デイドリーム

百鬼女衒とお化け医師

朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。