エスカレーターが見つからなかったので、雷人はエレベーターで5階まで駆け上がった。よれたスーツに貧相な体、薄くなりかけている頭髪に、皺を帯びて垂れた目尻の雷人に、それぞれの店頭のマネキンとよく似た格好の従業員たちが胡散臭そうな目を向けてくる。

ここにいることが彼女たちの目にどれほど異様に映るかは、一応自覚していた。10代からせいぜい20代の少女向けファッションのテナントを集めたこのビルに、中年に足をつっこんだ男がスーツ姿でうろついているのは、明らかにおかしい。

だが、今はそんなことを気にしている場合ではない。視線を振りきって進み、キアラが指示した店の前に到着する。

足を踏み入れると、女子高生とおぼしき制服姿の少女が一人、棚に並ぶ服を広げたりもとに戻したりしながら物色していた。売り場面積の広い店で、近くに店員はいない。雷人は少女を後ろからじっと観察した。

ふいに少女は、広げていたタンクトップを手に持っていたバッグに押しこんだ。

すかさず雷人は近づく。

「何やってるんだ」

後ろから呼びかけられ、少女は肩を震わせて振り返った。異様に長いまつげで縁取られた目が見開かれている。

「今、かばんに入れたものを出すんだ」

少女は雷人から目を逸らしたが、体のそれ以外の部分は、芯から凍りついてしまったように動かなかった。

「今ならまだ間に合う。お店の人に謝って......」

雷人が口調をやわらげたときだ。少女はとつぜん動き方を思い出したように息を吸うと、甲高い叫びをあげた。

「どうしました!?」

針金のような体型に長い金髪の女性店員が駆け寄ってくる。この店ばかりでなく近隣の店からも、野次馬とも助っ人ともいえない店員たちがやってきて、何ごとかと店のまわりを囲んだ。

「このおじさんがいきなり腕をつかんできて......その、5千円やるからホテルに行こうって」

少女はバッグを抱えなおして中身が見えないようにしてから、女性店員に抱きついた。

「はぁっ!?」

まったく身に覚えのないことに、雷人はあんぐりと口を開けた。

「そうじゃなくて、この子が万び......」

すると少女は、今度はけたたましい声で泣きはじめた。雷人の釈明は完全に遮られた。

集まった店員は若い女ばかりだった。彼女たちは雷人をとりかこみ、じりじりと近づいてきた。スマートフォンを出して、どこかに電話をかけようとしている者もいる。

「............ッ!」

雷人は店員たちのあいだを縫って飛び出した。

弁解はしたいが、教職員でも生活指導員でもない雷人は、一歩まちがえればたしかに怪しい中年オヤジとみなされておかしくない。万引きをとがめたこと自体は問題なかったとしても、とがめた後どうするつもりだったのか疑われる危険もあった。

"待て雷人、お前は悪いことはしていない! 逃げるな!"

頭の中にキアラの凛とした声が届いた。続いて頭痛もやってきたが、止まってはいられない。

エスカレーターを全速力で駆け降りて、雷人はビルを後にした。

"雷人"

電車に乗ると、キアラがまた話しかけてきた。

"さっきはなぜ釈明しなかった。釈明して、万引女にもっときちんと制裁を加えるべきだったと私は思う。強化スーツを纏えば、誰もがお前を正義の味方だと認めたはずだ。まったくお前は何度言ってもわからない奴だな......"

かき氷を急いで食べたときのように頭がキンと痛む。キアラはご機嫌ななめだった。

あんな場所でそんなことをしたら、怪しい上におかしい奴とみなされるに決まっていると悪態をつきたくなったのを、ぐっと抑える。キアラは直接頭に呼びかけてくるが、雷人の思考まで読めるわけではない。

【仕方がないだろう。あんなところで変身なんて目立ちすぎる。噂にでもなったら、これからやりにくくなるじゃないか】

雷人はポケットから携帯電話を取り出して文字を打った。普段は声を出してやりとりするが、さすがに外ではそうはいかない。人のいる前で怪しまれないようキアラと会話するには、これが便利だった。

"いや、正義の制裁を与えるためにも、お前の正体を明確にしておく必要はあった"

【制裁、制裁って......お前、最近やけに厳しくなっていないか】

"いや、お前が昔より甘くなっているんだ。私は変わっていない"

昔から、といわれて、キアラとの出会いが脳裏によみがえる。

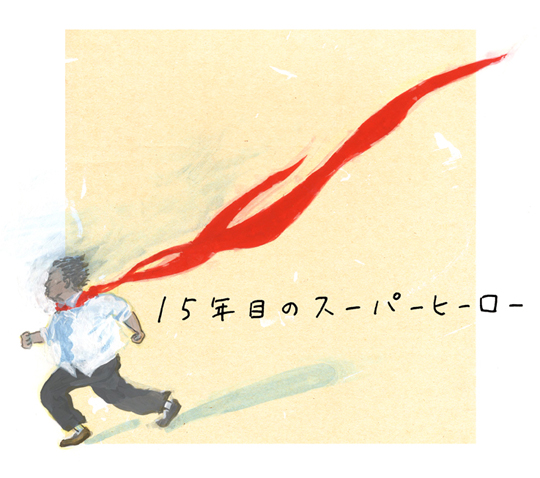

それはちょうど20年前、雷人が15歳のときだった。中学3年生の終わりの年だ。ある夜、夢に出てきたキアラは、銀河系パトロール隊の一員であり、地球の平和を守るためにやってきた宇宙人だと名乗った。

とはいえ、地球で活動できる実体を持っていないため、かわりに雷人に"正義の味方"として活動してほしいという。たしかにそいつは金色の靄のようなモノだった。夢だと自覚して見る夢を自覚夢というと聞いたことがあるが、きっとこれはその自覚夢だと思って、雷人は適当にうなずいた。

"契約完了だ"

キアラは雷人に、"スーパーヒーロー・ライト"となって悪と戦うための強化スーツを与えると尊大に言い、その装着のために必要なかけ声と身ぶりを教えてくれた。やってみろと促されたので試してみると、赤いエナメルのような素材の、ところどころに稲妻の模様が入ったスーツに全身が包まれた。これを着れば、筋力が通常の5倍近く強化されるという。

目が覚めてベッドを降り、おかしな夢だったと思いながら冗談のつもりで装着のポーズをとってみると、とたんに体が赤いエナメルスーツで包まれた。

"転送は成功したようだな。強化スーツは私自身が変化したもの。お前は今日から、その力を自在に使って正義を守る、スーパーヒーロー・ライトだ"

誰もいない部屋で、キアラの声が耳の奥に響いた。

それから、雷人はキアラに指示されるままに、悪者を倒しにあちこちに出かけるようになった。多感な少年時代ということもあり、最初はわくわくしながらその指示に従った。

だが、すぐに奇妙なことに気がついた。指示を出される場所が家の近所ばかりなのだ。一度だけ、電車で2時間かけて隣の県まで行ったことがあったが、それがもっとも遠い場所だった。また、真っ赤なエナメルスーツなど纏うと、こちらのほうが不審がられることもわかった。

だから雷人は、恐喝や暴行などいった、本当に危険な場所以外は強化スーツなしで行くようになったし、筋力を上げなければいけないほど危険な現場というのはほとんどなかった。スーパーヒーロー・ライトが相手にするのは、万引き、自転車泥棒、町内会費横領......地球の平和とは直接関係なさそうな"悪"ばかりだった。

「お前って、地球の平和を守りにやってきたんだよな」

大学受験を控えた春のある日、雷人は思いきってキアラに尋ねた。

"そうだ"

「地球にはもっと悪と呼ぶべきものがうようよしているだろう。戦争だって貧困だってなかなかなくならない。それがどうして俺は日本で......というかご近所で、こんな些細な悪と戦わないといけないんだ」

少しだけ間をおいて、キアラは返した。

"些細とは何だ。小さかろうが大きかろうが悪は悪。それに地球で活動しているのは私だけではない。私たちは地域ごとに担当がいるのだ。私は日本の、このあたり一帯の担当なのだ。ほかの地域のことにまで手を出したら、指揮系統に乱れが生じてしまう"

「そういうもんなのか......」

雷人は今ひとつ納得できないながらも、とりあえずうなずいた。納得はできなかったが、そもそも提示したかった話題に触れるためには、悪い方向には進んでいなかった。

「あのさ、正義の味方って、1年ぐらい休めないかな。町内にはびこる程度の悪だったら、そのぐらい休んでもそんなに影響は出ないだろ? 俺、今年受験だから勉強に専念したいんだよ。高校受験はあまりうまくいかなかったから、大学受験で取り返し......」

"それでも正義の味方か!"

突然こめかみのあたりがキリキリと痛んだ。雷人はその場に突っ伏した。

キアラは雷人が正義の味方らしからぬ言動をとると、どういうメカニズムかわからないが、こんなふうに頭痛を与えてきた。ただの痛みではない。しびれて、そこから記憶がどんどんかき消されてしまうような感覚もある。子供のときの記憶など、すでにいくつか消えているのではないかとも思えた。それは苦痛だけでなく、恐怖をも雷人にもたらした。

「わかった......わかったよ!」

雷人は結局、正義の味方として、受験勉強の合間を縫ってご近所を飛び回り続けた。いや、正義の味方として活躍する合間に受験勉強をしたといったほうが正しいだろう。

その後も、雷人の生活はずっとキアラの支配下に置かれたままだった。

第三志望の地元の大学に入学し、就職活動もロクにできないまま、卒業後は同じく地元の小さな企業に就職。しかし欠勤が多く1年ちょっとでクビになり、それからは就職からクビのサイクルを繰り返した。

すべてスーパーヒーロー業が忙しかったためだ。いや、金を稼げるわけではないから、「業」をつけて呼ぶわけにはいかないだろう。学生時代から趣味でやっていたプログラムの技術があったので、次の職を見つけやすいのが幸いだったが、そのうちに地元にいづらくなって、ひとつ隣の県の県庁所在地に引っ越した。それが今住んでいるこの町だ。

約束もすっぽかすことが多かったから、彼女もできなかった。そうなると人間、容姿にも気を使わなくなり、よれたスーツにボサボサの頭、ツヤのない肌をした雷人は、現在30歳だったが、実際の年より10歳近く老けて見えた。

家の最寄り駅で電車を降りて、少し早い昼食をとるべく、駅前のラーメン屋に入ろうとしたときだ。

"何をしている、すぐに家に戻るんだ。もうひとつ任務があるぞ"

【えっ、今日は1件じゃなかったのかよ。午後には出社しますって言っちゃったよ】

雷人は道ばたで、すかさず携帯に文字を打ちこんだ。

"お前の事情もわかる。だが、お前は私が力を与えたスーパーヒーロー・ライトだぞ。個人の事情を考慮しないわけではないが、それ以上に正義を守る義務がある"

キアラがすべて言い終わらないうちに、こめかみがきりきりと痛み始めた。

【わかったよ!】

このまま不満を漏らしていれば、痛みはさらにひどくなるだろう。雷人はもう、抵抗しないことにした。

【で、何なんだ、次の事件は】

"インターネットで、「悪」がうまいこと尻尾を出した。無免許の上、飲酒運転した写真をこれから得意げにアップロードする奴がいる。そいつを叩け。サイトのURLは......"

【あとでいいよ】

雷人はラーメン屋のかわりにコンビニに入り、弁当とお茶を買うと、自宅に足を向けた。

住んで3年目になる安アパートに帰宅した雷人は、まず会社に欠勤の電話を入れた。体調不良が午前中休んだだけではなおらなかったので、午後も休ませてほしいと伝えると、上司は「今日でケリをつけたかったんだけどな」と、あからさまにいまいましげに舌打ちをした。

窓を開けて空気を入れ替えてから、PCの電源を入れた。弁当箱のビニールを剥ぎながら起動を待つ。

PCラックの上に置かれた「トカゲ人間」のフィギュアが、悪役そのものといった面がまえでこちらを見下していた。まるで雷人をせせら笑っているようでもある。キアラと会ったばかりのころ、「悪と戦うイメージトレーニングに使え」と買わされたもので、その時代に放送していた特撮番組に出ていた悪役キャラクターだった。

ブラウザが立ち上がると、キアラが示したURLを入力した。今、世界規模で流行しているSNSサービスの個人のページだった。

そこには金髪に派手なファッションの、なんとなく似通った容姿の男女が、赤い頬をして車に乗っている写真がアップされていた。男のほうがハンドルを握り、女はそれに寄りそってポーズをきめている。自画撮りのようだ。写真の下には、「ちょっと飲んじゃったし免許ないからマジヤバイ☆ノリくんやめてくれないんだけど~だれかとめて~」と、危機感のまったくない文章が添えられている。

投稿自体は誰でも......それこそ世界中の人間が閲覧できる設定になっていたが、本人たちにその意識や自覚はないだろう。あくまでも仲間うちだけに公開するつもりで撮ったであろう、「ユルい」雰囲気だ。アップされた時間を確認すると、つい5分前だった。

"悪だ"

キアラが断定した。

"飲酒に無免許運転、悪以外の何者でもない。いずれ他者を巻きこむ深刻な事件を起こすだろう"

「どうする?」

"もちろん、正義の執行だ"

雷人はさっそくその投稿のリンクをあちこちのSNSや掲示板サイトに貼り、さらに画面をキャプチャーして画像を保存した。こうすれば投稿自体は消されても証拠は残る。

画像が共有されれば、この男女への非難が殺到するだろう。ネット上だけの糾弾で済めばいいが、ことが大きくなれば実生活でも何らかの沙汰が下される可能性はある。

そこにかんして、雷人は自分が悪いとは思わないし、キアラに食いつくつもりもない。彼らはたしかに深刻な事故を引き起こす危険を冒しているのだから、自業自得だ。それに自分がやらなくても誰かがやっていたかもしれない。

しかしわざわざ会社を休み、上司の不興を買い、同僚に迷惑をかけてまでしなければいけないというのは、やはり腑に落ちなかった。

"それでは甘い"

"正義の執行"を終えて椅子から立ち上がろうとした雷人を、キアラが止めた。

"名前や住所を調べて、それも載せるんだ"

「いくら何でもそれは無理だよ。直接の知り合いでもないんだし」

"そうか。だが、できる限りのことはやってみてほしい。悪は徹底的に叩かねば、何度でも復活する"

そんなことは技術的にもできないし、さすがに心情的にも抵抗がある。だが、とりあえずやるフリでもしないと、キアラは納得しないだろう。

「わかった、やってみるよ」

雷人はもう一度椅子に座った。

夕方近くになり、空の彩度が一段落ちたころになって、雷人はやっと解放された。結局、やはり住所や名前までは調べられなかった。

最近のキアラはやはりおかしい、と雷人は思った。求めていること自体は"悪の撲滅"と以前から一貫しているのだが、そのやり方がだんだん極端になっている気がする。タガが少しずつはずれているような感じだ。いつかはずれきって、とんでもない暴走をするのではないかという不安がなくもない。

新鮮な空気を吸いたくて家の裏の公園に行くと、砂場で2、3歳ぐらいとおぼしき幼児が数人、それぞれの母親に見守られて遊んでいた。母親たちは雷人に、ファッションビルで女性店員が向けたのと似た目をさりげなく向けてきた。

雷人は数カ月前に偶然会って飲んだ、大学時代の同級生のことを思い出した。学生時代は雷人と同じように垢抜けず、人づきあいの要領もいいとはいえず、多数の中にいれば埋もれてしまう男だった。取り柄といえば真面目なところだけだったが、しかし彼はその取り柄を活かし、勤めている製薬会社で営業として着実に成績を上げているという。

「来月、子供が生まれるんだ」

彼はスマートフォンに保存していた、美人ではないが気立ての良さそうな丸顔の女性の画像を「これ、嫁」と雷人に見せた後、目尻を下げて言った。本人にしかわからない苦労もきっとあったに違いないが、しかし雷人の目には、彼は順風満帆の人生を送っているように見えた。

スタート地点は同じだったはずなのに、どうしてこんなに差がついてしまったのだろう。その理由は、誰に訊くまでもなかった。

キアラに命じられるまま、スーパーヒーローとして小規模な正義を守ること、そしてそのために生活を犠牲にすることについての葛藤は、以前からあった。だが、それについてはずいぶん昔にあきらめていた。いや、若いころは抵抗しようとしたこともあったが、そのうち、この異常な状態を日常と捉えて淡々と処理していくほうが、精神的にも肉体的にも負担が少ないとわかってきた。そのまま流されて、気がつけば三十歳を超えていた。

空いていたブランコに腰かけて、家から持ってきた好物のバナナ牛乳にストローを指す。甘みが体に染みわたっていくようで、心地よかった。

遊ぶ子供を眺めていると、母親は子供を連れてそそくさと公園を出ていってしまった。怪しげな男がやってきたからか、それともそろそろ日が暮れるからか、どちらかはわからない。

「わりに合わないでしょう、スーパーヒーロー・ライトなんて」

ふいに隣から話しかけられた。驚いてそちらを向くと、いつからいたのか、今、去っていった子供よりは少し大きいぐらいの......5、6歳ほどの女の子が立っていた。

長く伸ばした髪を肩のあたりでふたつに分けて結わえている。幼稚園の制服なのか、紺色の地味なワンピースを着ていた。大きな目をしたかわいらしい顔だちの子だったが、普通の子どもと明らかに違う点がひとつだけあった。表情にも目の奥にも、表情や生気といったものがいっさい見当たらない。喋り方もしっかりしすぎていて小さな女の子らしくなかった。

だが、いちばん不気味なのは、雷人がスーパーヒーロー・ライトだと知っていることだった。

"気をつけろ、ライト。悪の手先に違いない"

キアラに注意されるまでもなく、雷人も警戒した。自分が正義を守るスーパーヒーロー・ライトであると明かさないことは、キアラと契約した際に約束したことだったし、うっかり話しそうになると容赦ない頭痛が襲ってきた。努力の甲斐あって、雷人が正義の味方であると知る者は、少なくとも地球上にはいないはずだった。

「やめてもいい、いいえ、むしろもうやめたいと思っている。そうじゃない?」

雷人は息を呑み、押し黙った。「そんなことはないよ」と言いたかったが、どうしても口から出てこなかった。

「どちらにしても、むりやりやめさせることになるけど」

やけに威厳に満ちた口調が、何ともいえず不吉に感じられた。

「あなたの、ここにいるモノ......」と、女の子は自分の小さな頭を指で指した。キアラのことだと、すぐにわかった。すぅっと背筋が冷える。この女の子は雷人が正義の味方であることだけでなく、キアラの存在まで知っている。

「ソレがいなくなったら、あなたはもうスーパーヒーロー・ライトではなくなるのでしょう」

"ライト! もうかかわるな!"

キアラが喚いた。

「君は、何者なの?」

雷人はキアラを無視した。胸が騒ぐ。キアラが何といおうとも、なぜこの女の子が自分やキアラのことを知っているのか、はっきりさせておきたかった。

"ライト、こいつは怪しい! ここは退け!"

頭が押さえつけられるように痛む。立っていられなくなりそうなのを、必死で踏んばった。

「特に名前はないのだけど......もし固有名詞が必要なら、終わりの神様とでも呼んで」

(続く)

異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

作=Kamisuwa Jun

絵=Inoue Chihiro

絵=Inoue Chihiro

関連記事

終わりの神様

【1】 私が見つめた水

【2】 8月5509日の邂逅

【3】 猫屋敷の住人たち

【4】 不機嫌な座敷童

【5】 曼珠沙華が咲くまでに

底本・今昔物語集

口中の獄

稲荷山デイドリーム

百鬼女衒とお化け医師

朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。