名前を呼ぶと、その人は驚いた様子でこちらを振り向いた。

擬態能力を発揮しようとしたようだが、わたしの姿を確認すると、あきらめたような、安堵したような顔で寂しげに微笑んだ。わたしが何者なのか、その人は、というよりもその人に受け継がれた記憶が教えたにちがいない。

「つくよみ」

しらべは、ずいぶん長い間呼ばれたことのなかったわたしのほんとうの名前を呼んだ。やはり、わたしのことを覚えていたのだ。

「こんなところが、よくわかったね」

こんなところ、というのは富士の青木ヶ原樹海周辺に点在する、小さな溶岩洞穴のひとつだ。といっても、近くの富岳風穴や鳴沢氷穴のように観光地化された場所ではない。道も舗装されていない森の奥にある、小さな洞穴だ。きっと名前もないだろう。

奥のほうでたった一人でちょこんと座っているしらべに近づくために、わたしは洞穴に入った。頭をずいぶん下げなければいけないような狭さだった。大人が三人も入れば一杯になるだろう。それでも、しらべの背丈には合っていた。

中にはひんやりと湿った空気が漂っていた。冬は相当先どころか、まだ秋が多少深まったばかりの季節だったが、気温は摂氏0度に近かった。

「あなたとまたこうやって会えるなんて」

そう話す言葉は、こちら側の者たちはもう誰も覚えていない古い古い言葉だ。その上、しらべたちは一族みんなで意識を共有していたために、言葉を発声する必要がなく舌が退化しきっていた。彼らにとって言葉は周囲の世界を切り取り、把握するために必要なものであって、誰かに何かを伝えるためのものではなかった。だからそれは、ただの高低のある音としか言いようがなかった。

だが発声と同時に意志が頭の中に流れこんでくるので、意味はわかった。流れこむこと自体は姉や弟との会話と同様だったが、彼らのように言われてから理解するのでなく、言われる前にすでに言いたいことがわかる。それが彼らの能力によるものなのか、わたしが彼らにとても「近い」からなのかはわからない。

あたりは暗闇だったが、しらべの姿はわたしにははっきりわかった。人間の大人の胸ほどもない、130センチぐらいの背丈。肌は青白く、表面がうっすらと粘ついている。薄い茶色の髪、黒目がちの目に、鼻は小さめ。顔も体も、男とも女ともつかない。幼く見えるので、少年とも少女ともというべきか。葦の繊維で作った、貫頭衣のような簡素な服を纏っていた。もしもこの場面を覗いた人がいたら、10人に8人は「お人形のようだ」と形容するだろう。この時代の人間の美的感覚によく沿っていた。

これがあの「ひるこ」が進化した姿かと思うと、よくがんばったと声を掛けてやりたいところだったが、それは現代の人間に慣れたわたしの価値観から見てうつくしいと感じたに過ぎないし、何より傲慢ではないかと思いなおした。

「ここは寒いですね」

なかなか本題には入りにくくて、わたしはどうでもいいかもしれないことを言った。もっともわたしが何者なのかわかっているしらべには、本題を伝えることなど無意味だろう。洞穴内に残響した声は、その空しさを表わすように弱々しく尾を引いて消えた。

「だから選んだ。なづきの磯の洞穴を抜けるときに、何となくだけどわかった。高湿度と低気温は、病の進行を少しだけど遅らせるって」

しらべは皮肉っぽく笑う。でも、もう何をしたって手遅れなんだけどね。その笑顔はそう語っていた。

それでも、少しでも生き延びたいと考えてここまでやって来たのだ。そんな命を、わたしは回収しなければならない。その努力を無にしなければならない。生まれ変わる可能性がまったくないとはいえないが、膨大な数の魂の中では、確率としてはきわめて低いものになる。わたしがどんな気持ちを抱えて行なおうとも、それは今までしらべたちが命をかけてしてきたことをせせら笑うのと同義だった。

「あと、まわりの様子がわたしたちがいた島と似ていたから。わたしたちがいた島にも、真ん中あたりに見上げるような大きな山があった」

わたしたちという言葉に、痛みを覚えた。最後に姉に確認したときは、しらべのほかにもう一人生きていると聞いたが、この状況を見る限り、しらべは一人になってしまったのだろう。一人しかいない「わたしたち」は、もはや現在進行形では使うことができない。わたしの使う「わたしたち」とはまるで重みが違う。

しかし、それと同等かそれ以上にやりきれないことがもうひとつあった。

「交尾はどうなりましたか?」

もし子が生まれるようなことが、あるいはすでに生まれているようなことあったら、わたしはその子もまた回収しなくてはいけなくなる。

沈黙が洞穴内を覆った。

「わたしたちは馬鹿だった」

静かに、しらべは答えた。

「こういう体のわたしたちと人間とのあいだで、生殖行為が可能なわけがなかった」

拍子抜けした。

あぁ、そりゃあ、確かにそうだろう。わたしは呆れたように、息を大きく吐いた。

どうしてその可能性に思い当たらなかったのか、今さらながら不思議に思った。ひるこの体は、どう見たって人間とは違っていた。表面的なものが多少似ているからといって、同じやり方で生殖行為ができるなんて、なぜ考えられたのだろう。

「だから、わたしたちはもう終わり。連れていくなら連れていけばいいよ」

そうは言ったが、底のほうにまだあきらめきれない執着が残っているのも感じられた。葛藤しているのだ、この人は。この夜の森の、誰もない狭い洞穴で、静かに運命と戦っているのだ。

だからだろうか、しらべはたぶんわざと、少し意地悪なことを口にした。

「でも、あなたに連れていかれるのは少し癪かな。わたしたちはもともと同じものだったのに」

いやみ以上の意図があって言ったことではなかっただろう。だが、ふと吐き出したその言葉の中に、埋もれていた小さな宝石があったことに、しらべは気づいた。

わたしからしてみれば、気づいてしまった、というべきだろう。

「同じもの」といった瞬間に、しらべの目がぎらりと光ってこちらを見た。

しらべが考えたことが、瞬時に明確なイメージをともなってわたしの中に入りこんできた。ほとんど暴力的ともいっていい、殴られたような、鮮烈なイメージだった。

そうだ、わたしたちは似ていたのだ。与えられた役目も、それゆえの容姿や身体機能も。

そしてしらべたちは、彼らのやり方で子をつくろうとしていた。

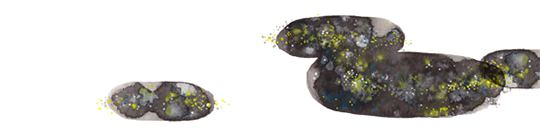

逃げなければと思ったときには、しらべはわたしの太腿にからみついていた。信じられない早さだった。骨がすっかり軟化して、体全体が布のような、太い紐のような柔らかさになっている。

しらべは巻きつけた体を動かして、わたしの腰から腹、腹から胸へとよじ登ってきた。体表から粘液が滲んで、葦の服を内側からじっとりと濡らしている。

わたしは二、三歩後ずさったが、そんな行動はまったく意味をなさなかった。

「さぁ、早くもとの形に戻って」

しらべの口がわたしの口に吸いついた。振り払おうとしたが、すでに何本もの微細な牙が唇に食いこんで離れなかった。「やめて」と叫ぼうとしたが、口は固められたように動かなかった。そこから、はちみつのような粘り気のある、はちみつよりももっと甘い液体が流しこまれる。

「............っふ!」

噛みつかれているのに痛みはなかった。それよりもずっと、快感のほうが勝っていた。少しでも気を抜いたら、このままだらりと力を抜いてしまいそうだった。わたしは今まで生殖行為なんかしたことはなかったけれど、そういうものだ、抗うなと体にいわれているようだった。それとも、しらべがそういう命令を送っているのだろうか。

「精液を出しあって、精子の交換をしましょう。わかるでしょう、やり方が」

しらべが洞穴全体に低く響かせるように妖しく笑う。その妖しさは、しらべにとっては必死さだっただろう。

体が人間の形を失っていく。醜い姿になりたくはないのに、止められない。氷が溶けていくように、勝手に反応してしまうのだ。意志ではどうにもならない。人間がたまに言う生理反応というのは、こういうことをいうのだろう。

ついにわたしの輪郭はすっかり崩れて、蛭になり果てた。心ではまだ抵抗していたが、体表からは精液が分泌されていた。原型に戻ってみれば、わたしは生殖のために何をすればいいのかがすべてわかった。精液がしらべの体表から吸収され、卵子に届いて、しらべは妊娠する。それはわたしも同様で、しらべの精液を取りこんで受精させる。

しらべの体は完全な蛭になることはなかったけれど、交接には問題なかった。しらべは倍以上ある原型のわたしを、ぐにゃぐにゃの体全体で締めあげていた。

意識ははっきりしているのに、どこか遠いところにひっぱり上げられていくようだ。信じられないほどの恍惚が体じゅうに広がっていく。全貌が掴めないほど広大な気配なのに、たしかに体内で蠢いている感覚がある。その熱でしらべとわたしはゆっくりととろとろに溶けあって、何かべつの生物になってしまうんじゃないかという気がした。そうでなければ至れないところに行こうとしているのだという気がした。

そのとき、見えた光景があった。

大きな月と小さな月と真ん中の月に、どこまでも均一に青い海が照らされていた。

その世界に昼はなかった。夜はそれらの月の組み合わせによって、いつも違うほの明るさをたたえていた。空に浮かんでいるものは、月とは呼ばれていなかったかもしれない。

一面に広がる海の、あまり深くないところでわたしたちは生きていた。

海中のむらには、あまりにも鮮やかな朱色の柱が独特の形で組まれて、そこかしこに建てられていた。この国の鳥居の形によく似ていた。見上げるように大きいものもあれば、わたしたちに相応の大きさのものもあり、また、わたしたちより小さな生物用の小さいものもあった。何か祀るためのものだったか、それとももっと実用的な目的だったかは覚えていない。でもとにかく、乱立という表現がぴったりだった。水中にまで届く清かな光に、朱色の柱はどれもこれもゆらゆらと揺らめいていた。

その世界には言葉はなく、わたしたちの意識はあたたかな潮に乗ってそれぞれのところに届いた。潮がぶつかり合う場所は交流の中心地で、潮の流れが変わるときは、誰かが死んだときだった。

見たことのない光景だった。これは、わたしの記憶ではない。

しかし、どうしようもなくわたしの記憶だった。

「思い出した?」

しらべが力をゆるめずに呼びかけてきた。

思い出した、とわたしは答えた。と同時に、しらべたち、つまりひるこには最初からこの記憶があったのだとわかった。以前生きていた星での記憶が。彼らは何もかも、最初からすべて知っていた。覚えていたのだ。

わたしたち......わたしやひるこ、姉や弟は、かつて滅びた星で生きていた生物のバックアップだった。父と母のいざなぎといざなみが、今のわたしと同じ役割を持っていた。父母は以前いた星で生命が滅びると、その「予備」だったこの星に移動して、環境に適応できそうないくつかの生命を発生させた。その中で生き延び、進化の兆しがある生命があることを確認すると、さらにそれらを管理する「神」となり得る魂を選んだ。それがわたしたちだった。

ぜんぶ思い出した今ならわかる。わたしが流されていくひるこに対して、なぜ複雑な思いを抱いていたのか。わたしはほかの魂たちと同様に、選ばれずに滅びていくことに恐怖を抱いていた。選ばれないということは、棄てられて死ぬということだ。

ひるこはわたしと同じ魂をもとに生み出された。にもかかわらず、役目を果たす能力を持たなかった。わたしはそんなひるこの魂に手を加えて生み出された改良型のハイブリッドひるこだった。だから似ていたし、近いものを感じていた。

割り切れない思いを抱いていたことと、ひるこが醜かったことに直接の関係はない。蛭の姿のままでいることは棄てられても仕方がない無能を証明するものだった。それだけだ。

選ばれたい。生き延びたい。生き残りたい。思いと呼ぶにはあまりにも強い、かつて確かに感じていた渇望が腹の底でよみがえる。生きたい、消えたくない。自分が生きられないのなら、せめて、一部でも自分の要素を持つ子を残したい。わたしは、わたしになる前の魂は、かつてたしかに、そう思っていた。

いざなぎといざなみは、ひるこを棄てると、いつの間にかいなくなっていた。あのときはべつに不思議だとも思わなかった。神なんて、まぁそんなものだよねだと受け止めただけだった。消えてしまったのか、消えていったのかはわからない。ただ、役割が終わったことだけは確かだった。わたしも役割が終われば、消えるのかもしれない。

でも、そんなのは、いやだ。わたしは、もう思い出してしまった。

わたしはいつしか、しらべの精液を貪欲に吸収しようとしていた。と同時に、押しつけるように自分も精液を滲出させた。少しでもたくさん、確実にしらべの卵子にまで届くようにと。それはしらべも同じだっただろう。わたしたちの体は、ぬめぬめとした透明な糸を引きながらあたりを転がりまわった。

どのぐらい時間が経っただろう。気がつくとわたしの体は、洞穴のするどい岩であちこち擦れたり切れたりして、体じゅうから精液だけでなく体液まで流れ出していた。

「さみしかった」

ふと、しらべの声が聞こえた。浅い呼吸に乗っていた。

「たった数日のあいだだったけど、誰とも意識を共有できないことが、こんなに寂しいことだとは思わなかった。最後にあなたに会えて、ほんとうによかった」

言い終わらないうちに、絡みつく力が弱まった。ねじれていた腕が、足が、そして体が離れていく。

何が起こったのかよく把握できないうちに、ぽとり、とあっけないような音を立てて、しらべは冷たい岩の上に落ちた。目が見開かれ、真っ黒い天井を見上げていた。

しらべは体じゅう血にまみれていた。わたしの擦り傷や切り傷とは深刻さの程度がまるで違う。今まで興奮状態のせいか気がつかなかったが、少し落ち着いてから改めて触れてみると、体がひどく熱かった。

翌朝まで、わたしはそのまま洞穴の中にいた。体じゅうに疲労が蓄積して、なかなか動けなかったせいもある。

朝になるのを待たず、しらべがわたしに与えてくれた記憶は失われていった。正確にいえば、何があったのかは覚えているが、何を見ていたのか忘れてしまった。

しらべと絡み合っているときに見たむらの風景......あれを見たことは覚えているし、言葉で表現することもできる。だが、映像として甦らせることはもはやできない。うつくしかったはずの都市は、味気ない単語の羅列に堕した。最後のオリジナルのひるこが死んで、完全に、永遠に失われたものがあった。

洞穴の入り口に日が差すと、わたしは明るいところでしらべの死体をもう一度見た。食べてやろうかと思ったが、やめた。ひるこたちは仲間が死ぬと、その死体を食べることで弔う。これも映像としてではなく、ぼんやりとした知識として残ったことだ。生命活動が止まると、仲間たちに今までの礼を述べるように、その肉は甘く滋味に溢れたものになる。その味をわたしは知らない。

最後のひとりをきちんと弔ってやりたい気持ちはあったが、病に冒された肉を食べる気にはどうしてもなれなかった。だからわたしはわたしなり、というか、わたしがいた世界のやり方でしらべを弔うことにした。

魂を回収すると、わたしは血と粘液と精液にまみれた、軟化したままの体を抱えて歩き出した。それはどう抱えてもずるずると滑り落ちてきたので、何度も何度も抱えなおさなければならなかった。もはやどこにも力の入っていない小さな体はだらりとして、悲しいぐらい思い通りになった。

わたしは生い茂る草木の中に穴を掘って、小さな体を埋めた。

埋めながら、ふと、ひるこたちが不良品だったのは昔の記憶が残っていたからではないかと思った。過去に捕らわれたことが、新しい世界での枷になったのではないかと。根拠はない。だけど、強く、そんな気がした。

それでも、しらべとつながったときのことを思い出すと、忘れたくなかったひるこの気持ちもわかる。さみしかった、最後にあなたに会えてよかったと囁いた弱々しく切実な声に、そのすべてが詰まっていた。

しらべの精子がわたしの卵子にまで達していなかったことは、体に変化がないことでわかった。達していれば、すぐに体の形が変わるはずだ。ひるこの交尾は、一度行えばほぼ確実に受胎する。時間が足りなかったのか。もしくは最初から、わたしとひるこでは子などつくりようがなかったのか。同じ種からつくられ、似た姿を持っていたとはいっても、やはりわたしたちはすっかりべつものだったのかもしれない。

しかししらべは、いや、ひるこはわたしの中にひとつのものを残した。

ひることは違い「神」と呼ばれる役割を持たされたわたしは、いざなぎといざなみのように月で役目が終わったら消えてしまうのかもしれない。だけど、わたしはそのときになったら抵抗する。あがいてもがいて、消えたくないと、どこかにいるに違いないわたしたちより高次の何かしらに神らしからぬ見苦しい姿を見せつける。必要なら単為生殖だってやってやる。

ひるこは、その願望と執念を教えてくれた。いや......違う。わたしの中にずっとあったことを気づかせてくれた。

わたしはしらべを埋めた場所に墓標に似たものも立てなかった。もしも次にまた選ばれて生まれてくるときのことを考えたら、きっとそのほうがいいと思った。掘り返された土に向かって、「月で会いましょう」とだけ囁くように話しかけて、わたしはその場を去った。

(了)

異色ファンタジー小説連載 毎週火曜日更新

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

Abnormal Fantasy Novel 2013 [god of the end]

作=Kamisuwa Jun

絵=Inoue Chihiro

絵=Inoue Chihiro

関連記事

終わりの神様

【1】 私が見つめた水

【2】 8月5509日の邂逅

【3】 猫屋敷の住人たち

【4】 不機嫌な座敷童

【5】 曼珠沙華が咲くまでに

【6】 15年目のスーパーヒーロー

【7】 夜と呼ばれたもの

【8】百年の孤独

【9】きみはぼくのうつくしい人

【10】月で会いましょう

底本・今昔物語集

口中の獄

稲荷山デイドリーム

百鬼女衒とお化け医師

朱の風吹く

上諏訪純 フェティシズムと日本史と妖怪・人外と幻想文学をこよなく愛しすぎて、

全部足さずにはいられなくなった水瓶座・A型。

好きな歴史上の人物は世阿弥。

井上千裕 絵本とイラストレーションを中心に、物語の表現を研究、制作しています。映画とマンガ、お酒が好きな乙女座A型です。うどん県と納豆県のサラブレッド。